社葬・合同葬・お別れの会

社葬・合同葬・お別れの会は、故⼈の功績に敬意を表し、企業としての感謝を伝える重要な場です。

豊富な実績と的確なサポート体制で、厳粛かつ⼼のこもった式の運営をお⼿伝いいたします。

社葬の定義と目的

社葬とは

社葬の定義

社葬(団体葬)は、生前に会社や団体へ大きく貢献された方を偲ぶため、企業が主体となって執り行うお別れのセレモニーです。故人を追悼し、その功績を称えるとともに、会社として社外の関係者へ感謝の意を示す場でもあります。

また、社葬は故人を偲ぶだけでなく、企業としての姿勢を示し、故人亡き後も引き続き取引先や関係者からの支援を得るための重要な機会となる側面もあります。そのため、会社の理念や社風にふさわしい形で執り行うことが大切です。

社葬の目的

社葬の主な目的は以下の3つです。社葬を行う際は、目的を踏まえ、会社の規模や社風に合った最適なお見送りの形を選ぶことが大切です。

1.故人の功績を称え、感謝を示す

会社や社会に貢献した故人への敬意を表し、感謝の意を伝えることが社葬の中心的な目的です。

2.社外関係者への礼を尽くす

取引先や関係団体など、故人が築いた縁を大切にし、企業として正式に弔意を示すことで、今後の関係を円滑にする役割を担います。

3.社内の結束を深め、企業理念を継承する

社員に対して故人の功績を伝え、企業の理念や価値観を共有することで、社内の団結を強める機会となります。

[その他の趣旨]

- 社外に対して

- 会社が社外の方々にお世話になった謝意を表する

- 故人亡き後も、引き続き会社への支援を求める

- 社内に対して

- 組織文化の浸透・強化、一体感を醸成する

- 後継者が故人を丁重に葬送することで、故人の志と事業を継承する意思を社内に発信する

社葬は、くらしの友におまかせください

社葬は会社関係者が一堂に会する非常に重要な場でありながら、その準備期間は短く、社内に経験者も少ないため、十分な準備ができないまま当日を迎えるケースが少なくありません。このような状況では、適切な対応や準備が難しくなりますが、**「くらしの友」**ではその点をしっかりサポートいたします。

私たちは、社葬の事前準備から当日の進行に至るまで、経験豊富なスタッフがしっかりとお手伝いし、企業にふさわしい形で故人を送り出せるよう全力でサポートいたします。社葬の重要な役割を果たすために、何でもお気軽にご相談ください。

くらしの友の社葬が

選ばれる3つの理由

くらしの友では、社葬や合同葬、お別れ会なども多数実績がございます。

これまで培ったノウハウを生かし、いざという時の頼れる存在として、事前準備の段階から葬儀後までサポートさせていただきます。

1歴史と経験

昭和42年の創業以来、55年にわたりさまざまなご葬儀に携わり、今では年間約8,000件のご葬儀をお手伝いしています。

2明瞭な料金体系

項目と料金はお見積もりにしっかりと明記。

ご不明な点はご納得いただけるまでご説明いたします。

3高いお客様満足度

祭壇や斎場、お打ち合わせ内容など、ご利用者さまの90%以上からご満足いただいております。

社葬の種類と特徴

| 費用の負担 | 特徴 | 訃報~葬儀までの一般的な流れ | |

| 会社 (団体葬) |

会社 (団体) |

「個人葬」の対極の言葉で、広義で使われる。運営主体が法人の場合は「法人葬」、官公庁などの公共団体の場合は「公葬」、そのほか何らかの団体の場合は「団体葬」と呼ぶ。 | 近親者で「密葬」を行い、 2~4週間後に「本葬(社葬)」を執り行う。 |

| 合同葬 | 会社と ご遺族 |

遺族と企業が合同で主催する、あるいは2つ以上の企業や団体が合同で主催する場合の葬儀。 | 遺族と企業による合同葬は、一般的な個人葬の流れに近い(通夜から葬儀・告別式、火葬までを1回で行う)。 ※訃報から葬儀まで短期間での準備が必要 |

| お別れの会・ 偲ぶ会 |

会社 (団体) |

会場は主にホテルやレストラン、葬祭場など。形式は、祭壇を飾って焼香や献花を行ったり、会食中心のパーティー形式にしたりなど様々。 | 亡くなって14~50 日頃、または一周忌法要などに合わせて行う。社葬(団体葬)を「お別れの会・偲ぶ会」と称して執り行なうこともある。 |

社葬の特徴

社葬とその他の葬儀の違い

社葬は、運営主体が企業であり、企業の経費で執り行われる葬儀です。これに対し、一般的な葬儀は、主に遺族が主体となり、費用も遺族が負担します。社葬では、通常、喪主は遺族が務め、施主は企業の最高責任者である葬儀委員長が中心となり、会社としてその責任を果たします。

社葬の特徴は、企業の顔として、取引先や関係者を招いて行う点にあります。そのため、通常の葬儀と異なり、規模や進行方法にも企業としての配慮が必要です。

社葬の準備の流れ

事前準備

いつ訪れるかわからない社葬ですが、その必要性が出てきた途端、社葬の成功は会社の最重要課題になることは間違いありません。社葬担当者はいつその時が来ても慌てずに、冷静な行動が取れるよう、日頃から事前の準備をしておくことをお勧めします。

-

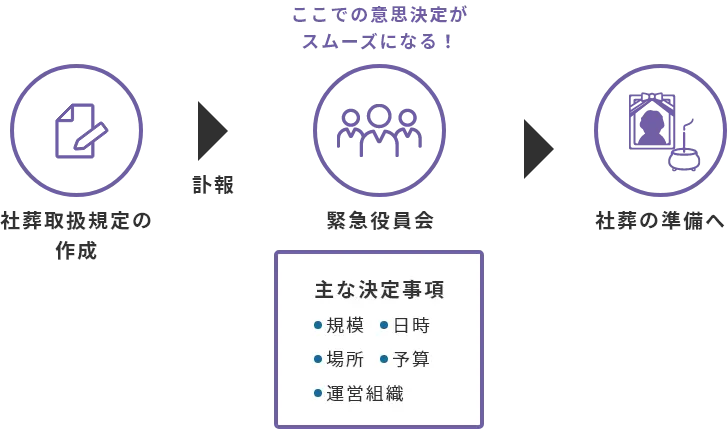

- STEP01 社葬のガイドライン「社葬取扱規定」の作成

- 目的(意義)

- ある人物が亡くなった際、その人物の葬儀を社葬として行うべきか、また行うとすればどのような内容でどのくらいの費用をかけ、どんな運営組織で対応するのかは、「緊急役員会」で決定されます。

しかし、慌ただしいなか、それら一つひとつを決定するのは難しいのが現実です。そこで、社内決定をスムーズに進めるために、社葬のガイドラインとも言うべき、「社葬取扱規定」を事前に作成しておくことをおすすめします。

3つのポイント

-

1. 自社に合うように使いやすく

社葬における範囲や基準は、法律では特に定められていません。自社にあった規定を盛り込みながら作成しましょう。下記は一例ですので、企業の事情によって内容を検討・変更のうえご活用ください。

-

2. 具体的に記載する

例えば、供花・供物、香典などの取扱についても基準を設けておくと、後々混乱が生じにくくなります。

-

3. 税務上の制約に注意

社葬は会社経費として行うものなので、損金の考え方については税務上の制約が存在します。損金算入できない費用項目もありますので、注意が必要です。

主に経費として認められる項目:会場費、寺院費用、接待飲食費など

損金算入が認められないもの:戒名料、香典返し、墓地・墓石に関する費用など

-

- STEP02 訃報連絡先の整理

- 目的(意義)

-

万一の場合に備え、事前に得意先や仕入先など、訃報を連絡すべき相手先の名簿を整理しておくことをおすすめします。社葬の必要性が出てきた場合、この名簿をもとに故人の生前の役職や立場を勘案して、具体的な連絡先を決定します。名簿は概算予算を決める上でも重要です。

主な連絡先:取引先(仕入・外注先、金融先、税理士や顧問など)、株主、一般(国・県・市などの議員)

2つのポイント

-

1. 名簿は定期的な見直しを

作成した名簿は社葬のみならず、日常的にも役立ちます。定期的に見直しすとよいでしょう。

-

2. 社内の連絡も怠らずに

社外だけでなく、社内用の緊急連絡名簿も作成しておくと便利です。各部門の責任者に始まり、情報がどのように社内に伝達されていくかが分かるフロー図のようなものを同時に作成しておくと、さらに分かりやすいです。

-

- STEP03 役員別経歴書の作成

- 目的(意義)

- 社葬対象者は、いつ亡くなるかは分かりません。しかし、事が起こればその準備を速やかに行わなければならないのが現実です。そのため、社葬取扱規定を作成した後、社葬の対象者となる方の経歴は、事前に準備しておくことをおすすめします。

2つのポイント

-

1. 情報管理には十分注意を

経歴書には、宗旨・宗派など極めて重要で機微な情報が記載される場合があります。個人情報の管理には十分注意する必要があります。

-

2. 遺影用写真の準備も

意外と忘れがちなのが、遺影写真の準備です。改めてあらたまった写真を撮影する機会はそうそうありませんが、例えば社内で開催される各種の式典などを利用するとよいでしょう。生前に撮影用の写真撮影を済ませておくのも、昨今の潮流となりつつあります。

-

- STEP04 葬儀社候補の選定

- 目的(意義)

- 会社が運営主体の社葬は、個人で執り行う葬儀と比べて多くの方が弔問に訪れます。また、新しい自社の体制をアピールする大きな行事でもあります。そのため、葬儀社ならびに執り行う斎場は重要ですので、事前に検討しておくのがよいでしょう。

葬儀社選びの2つのポイント

-

1. 実績や体制で判断する

意外と忘れがちなのが、遺影写真の準備です。改めてあらたまった写真を撮影する機会はそうそうありませんが、例えば社内で開催される各種の式典などを利用するとよいでしょう。生前に撮影用の写真撮影を済ませておくのも、昨今の潮流となりつつあります。

創業年、葬祭ディレクターの有無やその人数、年間の葬儀施行件数、社葬の取扱実績など -

2. サービスの質で見極める

明瞭な見積もり内容、要望に対する提案力、迅速な応答、地元での評判など

直前準備

社葬の準備は、迅速かつ的確な対応が求められます。

ここでは、実施に向けた直前の重要な準備事項を整理しました。

STEP01 緊急役員会

社葬取扱規定があれば、規定に沿って日時・場所・費用等を決定する

依頼する葬儀社の決定・供花や供物の取扱いを決定する

葬儀委員長を選出し、葬儀実行委員会や葬儀実行本部(事務局)を組織する

STEP02 運営骨子の作成

依頼する葬儀社と打ち合わせを開始し、具体的な準備を開始する

「概要」、「参列・会葬者」、「立札者」等、葬儀社と一緒に運営マニュアルを作成する

STEP03 社内通達

社内通達では、葬儀日程、会場、葬儀委員長、担当葬儀社、供花・供物の取扱いなど、緊急役員会で決定した概要を社内掲示板や社内メール等で従業員に伝達する

STEP04 社外通達

社葬実施の2週間前を目安に、葬儀委員長を差出人とした案内状を発送する

弔辞を依頼する方を選定して、弔辞の依頼を行う

STEP05 社葬当日

当日は朝礼を行い、スタッフはトランシーバー等で連絡がつくようにする

突発的な事象は、マニュアルに沿って対応する

事前に決めた席次に添って席をご案内する

社葬の心得を

ご用意しています。

平時から行っておくべき準備や、訃報から社葬当日までに行う準備、当日の流れや必要な手続きまでを網羅した保存版マニュアルをご用意しています。

いつ訪れるか分からない社葬ですが、その必要性が出てきた途端、会社の最重要課題になることは間違いありません。

社葬担当者はいつその時が来ても、慌てずに冷静な行動が取れるよう、日頃から事前の準備をしておくことをおすすめします。

社葬対応に優れた、くらしの友の直営葬儀場

事前相談時に、くらしの友の直営斎場を⾒学することができます。

もちろん、設備の確認やスタッフに直接質問することも可能です。