- お墓

墓じまいとは? 手続きの流れと注意点を分かりやすく解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

お墓にまつわることとして、近年、墓じまいが注目されています。ただ、墓じまいとはどのような行為を指すのでしょうか。また、墓じまいを実施するにはどのような流れ、手続きを踏む必要があるのでしょうか。

この記事では墓じまいの概要や墓じまいの流れや手続き、注意点などを解説します。

この記事で分かること

- 墓じまいとはお墓を撤去し、更地にすること。

- 一般的に墓じまいは、親族の合意、必要書類の確認、墓地管理者へ連絡、新埋葬地の選定、改葬許可証取得、遺骨の移動と墓石の撤去という流れで進める

- 墓じまいを行う際は、今後の供養をどうするか含めて検討し、後悔しない選択をすること

目次

1 そもそも墓じまいとは?

墓じまいとは、今あるお墓を撤去・解体、更地にして、使用権を返還することを指します。墓じまいと似た言葉で、「改葬(かいそう)」という言葉がありますが、改葬とは、今ある墓所から新たな墓所へ遺骨をおさめ直すことを指します。

では、墓じまいを選択する人たちはどれくらいいるのでしょうか。厚生労働省の発表によれば、2021年度の墓じまい(改葬)の件数は11万8,975件でした。(※)10年前にあたる2011年度の墓じまいの件数が7万6,662件だったことを踏まえると、約4万件も増加していることが分かります。(※)

墓じまいが増加する要因として考えられているのが、核家族化と高齢化の加速です。核家族化、高齢化が進んだことで、そもそも墓を継いでくれる後継者がいないといった人や、子どもに墓の管理を負担させたくないなどの理由で自らの代で墓じまいを選択する人も現れています。

また、お墓が遠方にあるため、お墓参りに行きにくいといった理由で墓じまいを決める人もいます。ご自身が歳を取るにつれ、遠方へのお墓参りやお墓の管理自体を負担に感じてしまうこともあるでしょう。

※参考:厚生労働省「令和3年度衛生行政報告例 統計表 年度報」(2023-01-19)

※参考:厚生労働省「平成23年度衛生行政報告例 統計表 年度報」(2012-10-25)

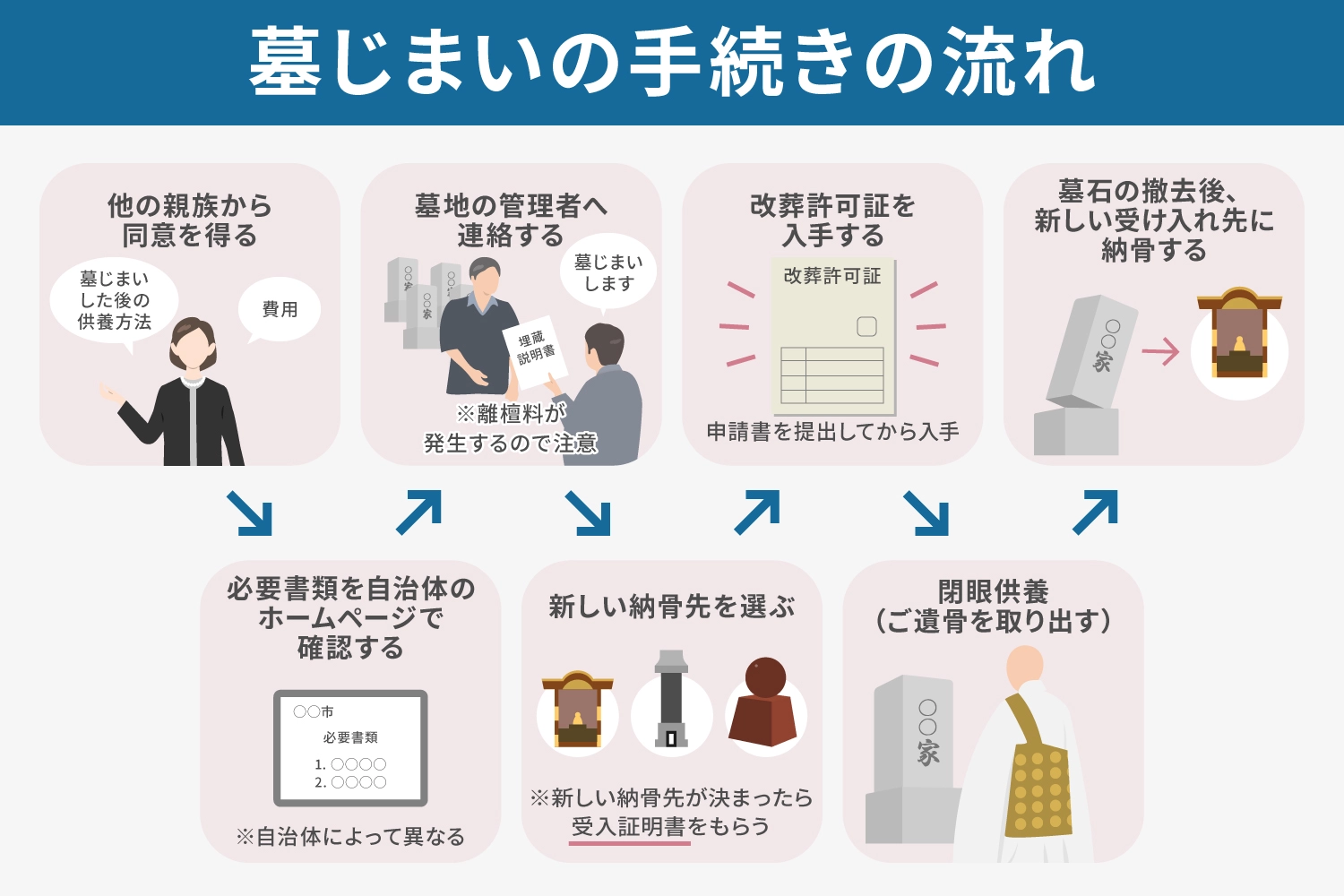

2 墓じまいの流れや手続きを7つのステップで紹介

実際にどのような流れや手続きによって墓じまい(改葬)を進めていくのでしょうか。

墓じまいは一般的に次のような流れや手続きを踏んで進めていきます。

- 1.親族(兄弟・姉妹など)の同意を得る

- 2.自治体のホームページで必要書類を確認する

- 3.新しい納骨先を選択する

- 4.墓地管理者へ連絡する

- 5.改葬許可証を取得する

- 6.ご遺骨を取り出す(閉眼供養)

- 7.墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨する

2-1 親族間での同意を得る

自分たちの世代で墓じまいを選択する場合、他の親族から同意を得ましょう。他の親族に伝えずに墓じまいを進めてしまうと、その後トラブルに発展しかねません。不要なトラブルを避けるために、親族から墓じまいについての同意を得ておきます。

墓じまいをするには費用がかかります。そのため、親族間で話し合う際は墓じまいにかかる費用やその後の供養方法について決めましょう。

2-2 自治体のホームページで必要書類を確認する

墓じまいをする際は、住んでいる自治体のホームページでどのような書類が必要かを確認しましょう。これは自治体によって墓じまいの手続きが異なるためです。中には墓じまいにかかる費用の一部を助成してくれる自治体もあります。住んでいる地域によっては墓じまいにかかる費用を抑えられる可能性があるため、事前に自治体情報をチェックしましょう。

2-3 新しい納骨先を選択する

墓じまいをしたら、既に埋葬していた骨をどこに納骨するか選択する必要があります。

墓じまい後の選択のひとつに、永代供養があげられます。永代供養は一定額を支払えば、その後、寺院などで供養をしてもらえます。

永代供養は宗派を問わず依頼でき、長きにわたって供養してもらえるため、墓を継ぐ人がいない場合であっても申し込み可能です。

永代供養以外にも、現代は様々な選択肢が増えています。

「住まいから近い」「子供たちに負担が掛からない」「自分の想いに合っている」などのポイントをふまえ、ご家族で話し合って新しいお墓を選ぶのがよいでしょう。

新しい納骨先が決定したら、納骨先の管理者から受入証明書を発行してもらいます。

なお、受入証明書を必要とせず、改葬許可申請書へ記入と捺印のみでも可能な自治体も多数あります。

※受入れ証明書の発行には、通常3000円~¥10000円の費用が掛かります。

お墓のお引越しや、費用のことなど、くらしの友の経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。

お客様のご要望にそった寺院・墓地・霊園、そして納骨堂をご提案いたします。

2-4 墓地管理者へ連絡する

自治体で必要な書類を確認したら、墓地の管理者に墓じまいの旨を伝えます。墓地管理者へは埋蔵証明書と呼ばれる書類の発行とあわせて、改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらいましょう。

埋蔵証明書は墓地に遺骨が収められていることの証明、改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらうのはお骨の移動をしても良いという証明です。

墓地管理は寺院墓地、公営・民間霊園、共同墓地で次の通り管理者が異なります。

- ・寺院墓地:住職

- ・公営・民間霊園:霊園管理事務所

- ・共同墓地:管理組合や地域の代表、役所など

なお、墓地によっては誰が管理しているのかが分からないというケースがあるかもしれません。墓地の管理者が誰だか分からない場合は、自治体に問い合わせてみましょう。

墓地管理者へ連絡する際に注意すべきなのが、離檀料です。離檀料とは菩提寺を離れる際に発生する、今までご先祖様、お墓を供養して頂いた「お礼」の費用です。

離檀料は、通常の法事に支払う費用よりも高くなる傾向にあります。公営・村墓地(野墓地)・民間霊園の場合は連絡をするだけで済みますが、寺院墓地の場合は離壇料の問題でトラブルが起きやすい傾向にあります。

新しい墓所が決まっていない場合は、墓じまいを思いとどまるよう説得されるケースもあります

2-5 改葬許可証を取得する

墓じまいは行政への手続きが必要です。墓じまいにあたっては、墓所のある自治体発行の改葬許可証という書類が必要です。

改葬許可申請書は自治体の窓口で直接入手する、ホームページからダウンロードする、郵送で取り寄せるといった方法で入手可能です。

改葬許可申請書は入手したら、既存墓所の管理者に墓じまい(改葬)の相談のうえ、書類に署名・捺印をもらい、受入証明書と合わせて、既存墓所がある自治体に提出しましょう。

埋葬証明書は現在の墓地の管理者に、受入証明書は改葬先(新しい納骨先)の墓地の管理者に発行を依頼します。

2-6 ご遺骨を取り出す(閉眼供養)

墓じまいをするには納められているご遺骨を取り出す必要があります。その際に執り行われるのが閉眼供養です。閉眼供養とは、お墓に宿った故人の魂を抜き出すことが目的です。住職へ墓じまいの相談をする際に、閉眼供養もあわせて依頼しましょう。

2-7 墓石を撤去し新しい受け入れ先に納骨する

墓じまいの際には、石材店に解体・撤去を依頼するのが一般的です。

石材店に依頼する際は事前に見積りを取り、依頼先を決定しておきましょう。

3 墓じまいの注意点を3つ解説

墓じまいを行う際は次のような点に注意しましょう。

- ・親族間で話し合いを必ず行う

- ・墓所管理者にお礼の気持ちを伝える

- ・墓じまいで後悔しない選択をする

それぞれの墓じまいの注意点について解説します。

3-1 親族間で話し合いを必ず行う

墓じまいを行うには親族間での話し合いが必要です。親族間で話し合わずに墓じまいをしてしまうとトラブルになりかねません。話し合いにあたっては墓じまいを納得してもらうだけでなく、誰が費用を負担するのかなどについても決定しましょう。

また、墓じまい後の新たな納骨先についても親族間で話し合っておくのも大切です。

3-2 墓所管理者にお礼の気持ちを伝える

墓じまいをスムーズに進めるためには、墓所管理者に協力してもらう必要があります。墓所管理者はこれまで長きにわたって遺骨を管理・供養してきてくれました。そのため、墓所管理者にお礼の気持ち、墓じまいの理由を伝えて理解してもらいましょう。墓所の管理者の理解を得てから墓じまいを進めることが重要です。

3-3 後悔しない選択をする

永代供養を選ぶ場合、初期費用はかかりますが、月々の費用が発生することはほとんどありません。

それよりも注意したいのは、新たなお墓を選ぶ際に、継承者にとって思いがけない費用負担が生じたり、雰囲気の良さだけで選んでしまった結果、数十年後に再び墓じまいが必要になるような墓所を選んでしまうケースがあるという点です。

ご家族の将来やご事情をふまえて、慎重に場所を選ぶことをおすすめします。

4 墓じまいでかかる費用相場は?

墓じまいには、閉眼供養やお礼のお布施、墓所の大きさによる撤去工事費用、新規墓所選びなど、30万円から300万円ほどの費用がかかります。このように大きな幅があるのは、墓じまいをして新たにどこの墓所に納骨するかによって費用が異なるためです。

墓じまいにかかる費用は親族間で話し合う必要があります。そのため、墓じまいによってかかる費用がいくらになるのか、費用相場を把握しておくようにしましょう。

5 墓じまいに関するよくある質問

墓じまいについてよくある質問として挙げられるのは以下の通りです。

- ・今後、お墓を守る人がいない場合は、墓じまいをすべき?

- ・墓じまいの永代供養とは何?

- ・墓じまいしないとどうなる?

- ・墓じまいでお金がない場合は補助金が出る?

それぞれの質問について詳しく解説します。

5-1 今後、お墓を守る人がいない場合は、墓じまいをすべき?

お墓を守る人がいなくなった際は、墓地の永代使用権がなくなり、お墓は無縁墓として扱わます。無縁墓になると墓地の管理者が遺骨を合祀墓に合祀します。

合祀墓の無いお寺や、共同墓地の場合は、そのままの状態で放置され、荒れ放題になってしまいます。

もし今後、お墓を守る人がいないのであれば、無縁墓として扱われる前に墓じまいを検討してみましょう。

誰がお墓を継ぐのかは墓地の管理規程によります。一般的にはお墓を継ぐのは、故人の子どもです。しかし、墓地の管理規定によっては子どもでなくとも甥や姪などの親族もお墓を継ぐことができます。勝手に墓じまいを決めてしまうと、後々トラブルになりかねないため、まずは親族でお墓を守ってくれる人がいないかを確認してみましょう。

5-2 墓じまいの永代供養とは何?

墓じまいにおける永代供養とは、ご遺骨の移動はせずに家族や親族に代わって寺院や霊園の管理者が遺骨を永代供養墓などに移して管理・供養することを指します。永代供養では新たに墓石を購入する必要がありません。そのため、新しい墓所を購入してお墓を管理するのが難しいという人に適しているといえます。

ただし、永代供養をしてもらうにも費用はかかりますので、注意が必要です。

5-3 墓じまいをしないとどうなる?

墓じまいをせずにお墓を放置してしまうと、寺院は無縁仏となり、墓石は撤去されて遺骨は合葬墓に移されます。

合祀墓に移されたあとは、遺骨は取り出すこと(改葬)はできません。

公営墓地の場合などは、血縁関係者へ継承意思の有無の確認、それまで未納となっている年間管理料の滞納分を請求することもあります。

法的手続き(墓埋法の適用)後、墓所の撤去費用の請求などを血縁関係者に行うケースもあります。

いずれの場合にせよ、お墓を放置してしまうと、お墓の撤去工事の費用がかかるほか、お骨をどうするのか(合祀するか否か)など様々な問題が起こります。

5-4 墓じまいでお金がない場合は補助金が出る?

墓じまいには墓石の撤去など、費用がかかります。このような墓じまいにかかる費用を抑えるのに役立つのが補助金です。自治体の中では墓じまいにあたって補助金を支給するところもあります。

例えば、群馬県太田市では特定の墓地にある無縁墓地対策として、墓地返還にかかる墓石撤去費用を助成してくれます。まずは自分が住む自治体が補助金を用意しているかどうかを確認してみましょう。なお、補助金が出ている自治体であっても、タイミングによっては補助金制度を実施していない可能性があります。そのため、最新の情報を確認するようにしましょう。

6 墓じまいの流れを把握しておこう

墓じまいとはお墓を撤去・解体、更地にすることを指します。墓じまいは親族間で同意を得る、改葬許可証を取得するなどの流れを踏んで進めていきましょう。墓じまいには費用がかかるため、誰が負担するのかなどを親族間で決めておくことが大切です。自治体によっては墓じまいのための助成金を用意している地域もあります。

墓じまいを実施する際は墓所管理者に感謝の言葉を伝えるようにしましょう。

くらしの友では葬儀についてはもちろんのこと、仏壇や位牌、供養などさまざまなサポートを提供しています。お墓について墓じまいや改葬についての質問を承っています。お墓についての質問などがあればなんなりとご相談ください。