葬儀の流れ

葬儀は短い時間のなかで、やるべきことが多数あります。

葬儀終了までの基本的な流れや注意点をご説明いたします。

動画で見る葬儀の流れ

イメージしづらい葬儀の一連の流れを、わかりやすく動画で解説します。

-

- 葬儀の流れ<前編>

- ご逝去後の連絡、ご搬送、ご安置、打合せまでの流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。

-

- 葬儀の流れ<後編>

- 納棺、通夜、葬儀・告別式、火葬といったご葬儀当日の流れを喪主の方にもわかりやすくご紹介いたします。

1.葬儀の流れ:

ご逝去〜葬儀前

大切な人との別れは突然やってきます。突然の訃報に多くの人が慌ててしまうはずです。しかし悲しみや不安な思いでいっぱいであっても、遺族は故人の弔いの準備を行わなければいけません。

危篤の知らせに始まり、ご臨終、搬送、安置、葬儀の打ち合わせと、大切な取り決めが多く発生します。お世話になった故人をきちんと弔うためにもしっかりとここのご逝去~葬儀前までの流れを把握しておきましょう。

-

1.危篤

家族・親族、本人が会いたがっている人に一刻も早くお知らせしましょう。会わせたい方が遠方に住んでいる場合は、危篤になる前に知らせることも考えたほうがよいでしょう。

-

2.臨終

病院でご逝去された場合は、病室から霊安室へ移されます。故人様を搬送するために「死亡診断書」が必要ですので、医師より発行してもらいます。

-

3.搬送

病院などで亡くなられた場合は、ご遺体の搬送のための寝台車を手配します。病院の霊安室で待機している病院提携の葬儀社がありますが、決めている葬儀社がある場合はそこに搬送を依頼します。

- くらしの友のサポート

- 深夜や早朝を問わず、お電話1本にてお迎えにあがります。

-

4.安置

病院や施設などから、ご自宅まで寝台車にて搬送いたします。故人様をご自宅に安置できない場合は、通夜・葬儀を行う斎場や施設の安置室へ安置を依頼します。

- くらしの友のサポート

- ご自宅に安置できない場合は、くらしの友の施設などにご安置も可能です。

-

5.打ち合わせ

依頼する葬儀社と打ち合わせを行います。菩提寺がある場合は連絡し、葬儀の相談をします。葬儀の日程や場所、葬儀の内容など予算のことも考えながら具体的に決めていきます。

- くらしの友のサポート

- 経験豊富な専門スタッフがご要望をお伺いし、葬儀内容を提案します。

その場で詳細な見積書をご提示しますので、ご納得の上でご依頼ください。

-

6.湯灌・納棺

湯灌・納棺の儀は、故人に旅支度の装いを施し送り出す、古くから伝わる大切な儀式です。末期の水に始まり、湯灌、死化粧、死装束の順で行われ、最後に故人ゆかりの品物と想いを込めて、棺に納めます。

- くらしの友のサポート

- 専門スタッフが最後の入浴やお着替え、メイクをお手伝いします。

2.葬儀の流れ:葬儀

葬儀前までの準備が滞りなく終わると、次は実際の葬儀に移ります。最も肝心な葬儀では、通夜、葬儀、告別式、火葬、初七日法要と非常に重要な行事が続けて取り行われます。葬儀では葬儀社や菩提寺のお寺様、一般参列者など多くの外部の方と関わりが生じ、その際香典返しや、通夜ぶるまい、精進落としなどの準備も前もってしなければなりません。普段あまり慣れない行事が続きますので、しっかりとした準備を行い葬儀に臨めるようにしましょう。

-

7.通夜

参列者を迎えて通夜式を行い、2時間程度で終了するのが一般的です。通夜の後には参列された方々を食事やお酒でおもてなしする「通夜ぶるまい」を行います。

- くらしの友のサポート

- 供花や供物、料理の一つひとつに心を込めてご用意します。

-

8.葬儀・告別式

故人様の冥福を祈り、最後のお別れをする儀式です。通常、通夜の翌日に行います。告別式では棺の中に花を供え故人様と最期のお別れをします。出棺を終えたら、火葬場へ向かいます。

- くらしの友のサポート

- 進行やご挨拶のマナーなど、ご不安なことは何なりとご相談ください。

-

9.火葬

火葬後、近親者が骨上げ(収骨)を行います。火葬をするのに必要な火葬許可書は、火葬後に証印が押されて埋葬許可証として返却されます。申請手続きは葬儀社が代行することが多いです。

-

10.初七日法要・精進落とし

故人様の命日から数えて7日目に行う法要です。近年では葬儀当日に行うことが多いです。法要後に、僧侶や参列者へ精進落としをふるまい、葬儀でお世話になった方へ感謝の気持ちをお伝えします。

- くらしの友のサポート

- 思い出を語り合うお席にふさわしい料理プランを多数ご用意しています。

3.葬儀の流れ:葬儀後

葬儀が終わった後も実は大切な行事が控えています。主に後飾りと、四十九日法要、そして納骨です。後飾りというのは故人をご自宅に持ち帰ったあとに設置する祭壇のことで、そこには遺骨、白木位牌、遺影を安置します。また四十九日法要では菩提寺があれば菩提寺へ赴き、四十九日法要をお寺様にあげていただいた後に、そこからお墓に納骨という流れになります。無事納骨が終わった後も今度は故人の年忌法要という大切な行事が控えております。ここでは葬儀後の流れについてお伝えしていきます。

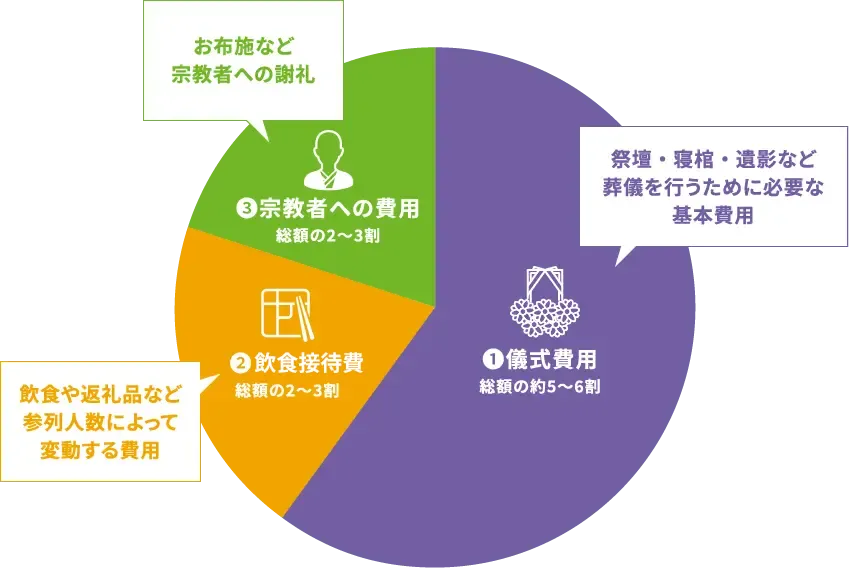

葬儀の費用

葬儀に際しては様々な費用が発生します。例えば祭壇や寝棺、遺影撮影など葬儀を行うために必要な基本費用や、会葬返礼品や香典返しなど参列人数によって変動する費用。またお葬式をお願いした宗教者への謝礼金などです。儀式費用であれば、祭壇の規模や棺の種類によってその費用は異なりますし、宗教者への謝礼であっても葬儀をお願いする寺院・神社・教会等との相談があらかじめ必要です。このように適正価格を把握することが難しい葬儀費用。遺族の方は不安に思ってしまうことでしょう。ここではそんな葬儀費用に関して、わかりやすくお伝えしていきます。

葬儀の費用について詳しく見る