- 法事・法要

供養とは? 供養の意味・種類・時期をわかりやすく解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

故人をしのび、その冥福を祈る大切な行為である「供養」は、仏教においてさまざまな種類があり、時期や形式によって意味合いも異なります。しかし供養について詳しく知っているという方は意外と少ないかもしれません。

本記事では、供養の基本的な意味から種類、そしていつどのような供養を行うかを分かりやすく解説します。正しい形で故人をしのび、心安らかに見送るための一助として、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 供養は故人の冥福と遺族の心の整理のために行う

- 供養には物、心、行動の3種類がある

- 亡くなってからの決まった日(法要の日)に供養をする

目次

1 供養とは? 意味や目的を解説

私たちはなぜ、亡くなった方のために供養を行うのでしょうか。供養はただ単に儀式として行うのではなく、実は深い意味と目的が込められています。まずは供養が必要とされる意味と目的を掘り下げていきましょう。

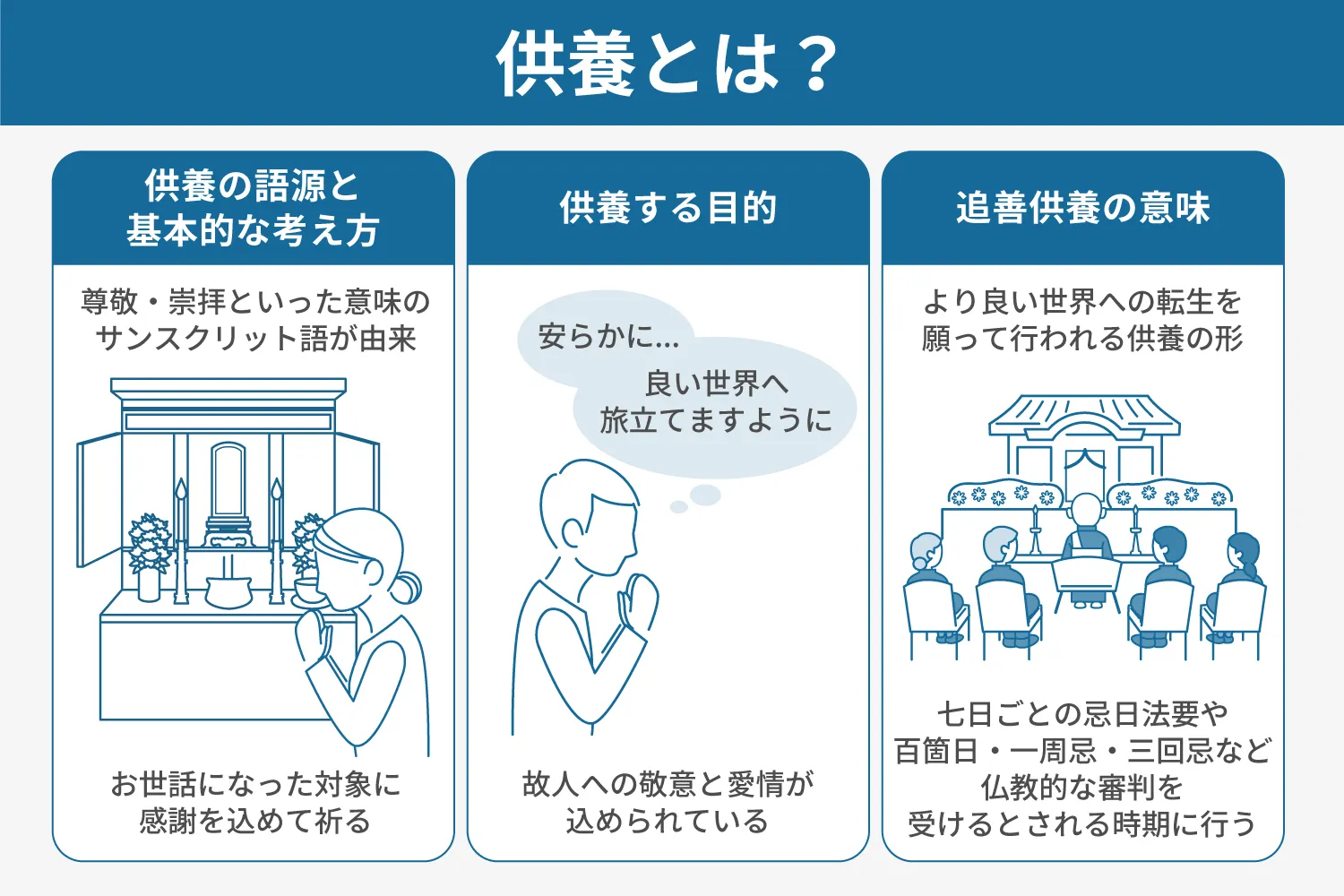

1-1 供養の語源と仏教における基本的な考え方

供養という言葉は、「尊敬」や「崇拝」といった意味を持つサンスクリット語の「プージャー/プージャナー」という言葉に由来します。これが仏教を通じて中国に伝わり、漢訳されて 「供(そな)える」「養(やしな)う」 という2つの字を使って「供養」と表現されました。

仏教が日本に伝来した当初、供養は仏・法・僧の三宝を敬い、さまざまな品物をお供えする行為を指していました。しかし現代においては、亡くなった方のために行う「追善供養」として知られています。追善供養とは故人の冥福を祈りながら、仏壇やお墓に花や食べ物といった供え物をお供えしたり、お線香をあげたりする供養のことです。

また供養の対象は動物や人形、使い古された針や眼鏡などの無生物にもおよび、年中行事として執り行う寺院もあります。

こうした行事には「お世話になった対象に感謝を込めて祈る」という意味合いがあり、日本独自の精神性が色濃く表れています。 また家庭で日常的に行うお仏壇への手合わせも、広義には供養文化の一部といえるでしょう。

1-2 供養する目的

供養を行う目的は、故人の霊魂が安らかであることを願い、良い世界へ旅立てるようにと祈ることです。単に形式的な儀式として捉えるのではなく、故人への敬意と愛情が込められています。

また供養はご家族自身にとっても重要な意味を持ちます。理由は故人の死という大きな出来事と向き合い、深い悲しみを乗り越えていくための時間となるからです。

特に法要などの供養の場には親戚や親しい友人が集まり、故人をしのびながら語り合い、家族の絆や人間関係が深まることも少なくありません。供養は自身の心だけでなく、周囲とのつながりを見つめ直す時間でもあるのです。

儀式を通じてご家族は心の整理をし、少しずつ悲しみから立ち直っていくきっかけとなるでしょう。

1-3 追善供養とは

追善供養は故人の冥福をさらに深め、より良い世界への転生を願って行われる供養の形です。もともとは仏教行事として僧侶が行っていましたが、中世以降になると一般の方にも広まりました。

この供養は「ご家族や関係者が善行を積むことで、亡き人の功徳となる」という考え方に基づいています。つまり生きている人の善い行いが、故人の救いになると信じられてきたのです。

追善供養は、七日ごとの忌日法要や百箇日、一周忌、三回忌といった仏教的な審判を受けるとされる時期に行うのが一般的です。

ただし仏教の宗派によっては考え方や価値観に違いがあります。例えば浄土真宗では「阿弥陀如来の力によって、亡くなった直後に成仏する」とされているため、一般的な追善供養は必要ないとされています。代わりに寺院が永代にわたりお経を読み続ける「永代経(えいたいきょう)」という制度があります。ご先祖様への供養という意味合いよりも、仏教の教えを未来に伝えるという意味合いが強いです。

2 供養の主な3つの種類

供養は方法や意味合いによって、主に3つの種類に分けられます。それぞれ異なる形で故人をしのび、冥福を祈るための行為です。ここではそれぞれの供養がどのような意味を持ち、具体的にどのような行動をするのかを解説します。

2-1 供養の種類①利供養(りくよう)

利供養(りくよう)とは、故人や先祖に対して食べ物、花、香、灯明などを供え、冥福を祈る供養の形態のことで感謝や親愛の気持ちを伝え、冥福を祈る供養の形です。

仏教においては「五供(ごく・ごくう)」とは、仏壇にお供えする基本となる5つのものを指します。具体的には、線香、花、灯り、浄水(水またはお茶)、飲食(ご飯や菓子)です。五供は、宗派によって多少違いがありますが、仏教のお供えの基本として、仏壇に供える際に用いられるものとして認識されています。

五供は、それぞれ以下のような意味を持っています。

- ・香 (線香):心身を清める。

- ・花:清らかな心で仏様と向き合う

- ・灯燭 (灯り):仏様の導きを示す。

- ・浄水:仏様の渇きを癒す。

- ・飲食:仏様への感謝の気持ちを表す。

仏壇に故人が生前に好んでいた果物やお菓子を供えることは、利供養の一例です。例えば亡くなった子どもに衣服や玩具を供えるのは、思いを込めた供養として自然な形とされています。中には、贈答品や季節の品をお供えする家庭もあります。

ただしお墓など、屋外で生ものを供える際には注意が必要です。生ものはカラスのような動物を引き寄せてしまうことがあるため、供えた後はその場に置いたままにせず、きちんと持ち帰るのがマナーとされています。

2-2 供養の種類②敬供養(きょうくよう)

敬供養(きょうくよう)とは、故人や仏教そのものを敬い、その教えに触れる行為です。具体的にはお経を読み、声に出して唱え、その意味を学ぶことが挙げられます。家庭においては毎日仏壇に手を合わせる、時間のあるときに読経するといった行為も敬供養の一部です。

また年忌法要などの節目に僧侶に読経を依頼するケースもあります。特に一周忌や三回忌といった重要な法要での読経は、故人の霊を慰め、ご家族の心を癒す上で大きな意義を持ちます。

その他にも、お墓参りをして故人をしのぶ、仏教に関する書物を読むなどの行動も敬供養の一つです。家庭によっては、代々受け継がれてきた敬供養の方法が伝統として決まっている場合もあります。

利供養が物を通して気持ちを表すのに対し、敬供養は直接的な行為を通じて心を捧げる供養だといえるでしょう。

2-3 供養の種類③行供養(ぎょうくよう)

行供養(ぎょうくよう)は、修行の「行」という字が示す通り、仏道の修行を通して故人や先祖を供養するという考え方です。仏様の教えに従った日々の生活自体が、故人への供養となるという深い意味合いを持っています。つまり私たちが仏様の教えを心に留め、善い行いを心掛けることは立派な供養となるのです。

例えば道端に落ちている空き缶を拾ってゴミ箱に捨てる、困っている人に親切にする、といった些細な善行も行供養になります。自らの行いを正し、他者を思いやる心を持って社会に貢献する生き方が故人の供養につながるという考え方です。

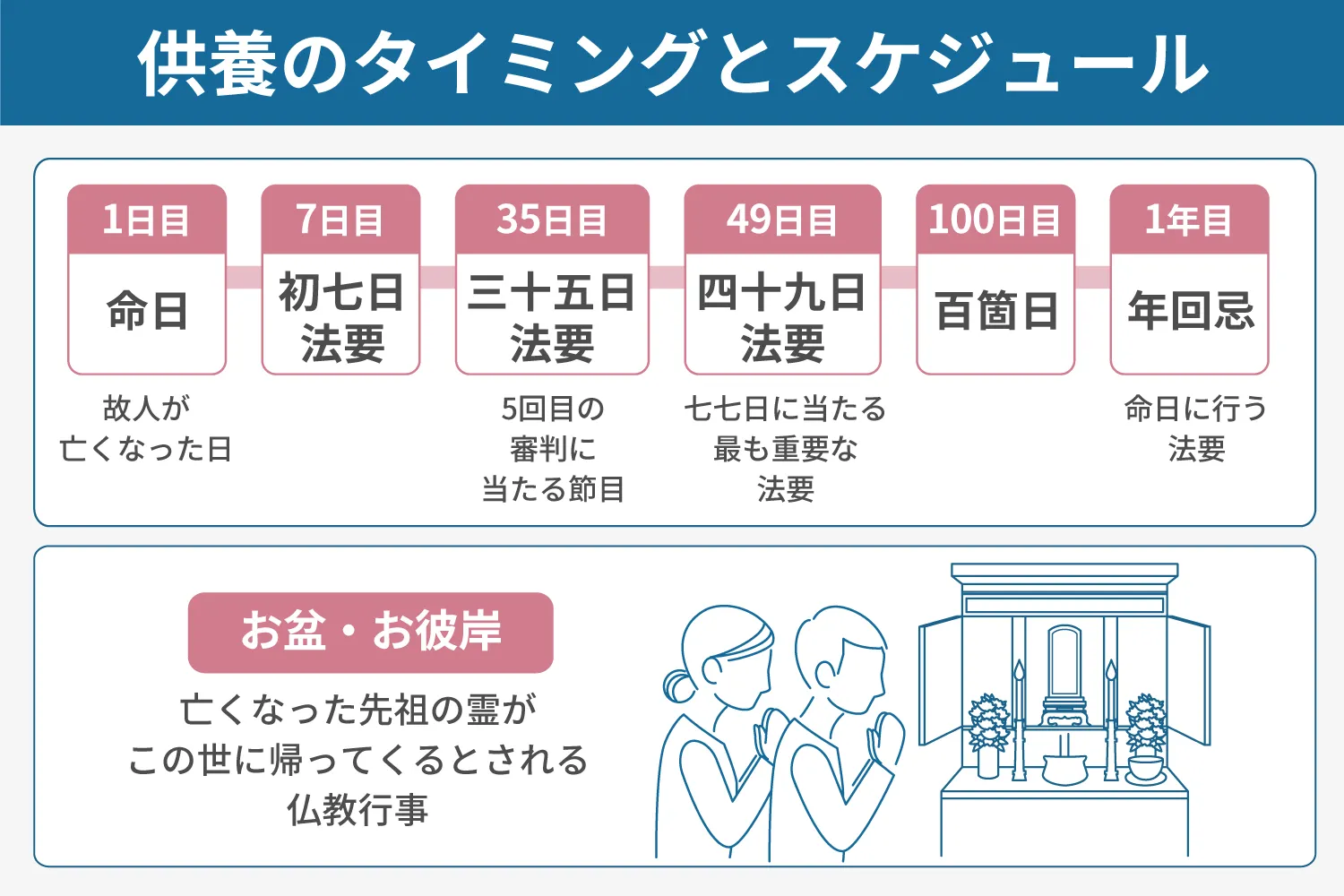

3 供養のタイミングとスケジュール

供養は、法要のタイミングに合わせて行うのが一般的です。節目ごとの祈りで故人の成仏を願い、ご家族も心の整理ができるとされています。ここでは代表的な供養の時期や意味を解説します。

3-1 初七日法要

初七日(しょなのか)法要は、故人が亡くなった日を1日目として数え、7日目に執り行われる最初の法要です。仏教の教えでは、故人は四十九日の忌明けまでの間、7日ごとに冥土で審判を受けると考えられており、初七日は最初の審判の日となります。

僧侶を招いて読経をしてもらい、参列者には精進料理を振る舞うのが伝統的な形式です。ただし現代では、参列者の時間的・経済的な負担に配慮し火葬当日の「還骨法要」と併せて初七日を行う場合が多くなっています。

3-2 三十五日

三十五日(さんじゅうごにち)は、亡くなった日から35日目に行われる追善供養です。故人が七日ごとに受ける裁きのうち、5回目の審判に当たる節目となります。

この日の供養はご家族が徳を積み、故人の冥福を願うと同時に心の区切りを付ける機会ともなります。四十九日法要が近いため、三十五日法要は家族のみで静かに行われるケースが多いようです。

3-3 四十九日法要

四十九日(しじゅうくにち)法要は、故人が亡くなってから49日目、すなわち七七日(なななぬか)に当たる最も重要な法要です。この日をもって、故人は最後の審判を受け、来世の行き先が決まるとされています。

ご家族はこの日に盛大な法要を執り行うのが一般的です。家族や親戚が集まる場としても非常に大切な行事であると共に「忌明け」ともされ、喪に服していたご家族が日常生活に戻る節目でもあります。

四十九日に関して詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事

- 法事・法要

四十九日までにしてはいけないこと7つ!知っておくべき過ごし方も解説

- マナー

- 知識

- 流れ

3-4 百箇日

百箇日(ひゃっかにち)は、故人の命日からちょうど100日目に営まれる法要です。「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、「泣き悲しむ(哭)ことを卒業する」という意味が込められており、ご家族が深い悲しみから一歩踏み出す節目とされています。

また宗派によっては、施餓鬼会(せがきえ)を百箇日に行い、無縁仏を含む全ての霊を供養する習わしもあります。また卒塔婆を建てる習慣も見られますが、現代では家族だけで簡素に執り行うケースも増え、地域や家庭の事情に応じて柔軟に対応されるようになっています。

3-5 年回忌

年回忌(ねんかいき)は、故人の命日に行う法要で、年の数え方は亡くなった年を1年目と数え、一周忌(翌年)、三回忌(二年目)、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、三十三回忌、五十回忌と続きます。

年回忌を重ねると故人を直接知る世代が少なくなるため、多くても三十三回忌を節目に法要を締めくくる家庭も少なくありません。永代供養でも、三十三回忌を終えた後に合祀墓(ごうしぼ)へと移される寺院や霊園もあり、近年ではこうした供養の形が一般化しつつあります。

これらさまざまな法事に参列する際の服装やマナーの詳細を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事

- 法事・法要

法事の服装を男女年代別で解説 マナーや法事の種類別に紹介

- マナー

- 事前準備

- 服装・持ち物

3-6 お盆・お彼岸

お盆とお彼岸は、亡くなった先祖の霊がこの世に帰ってくるとされる仏教行事です。四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん・あらぼん)」と呼び、精霊棚(しょうりょうだな)を飾り親族や知人を招いて供養をします。

お盆の時期は地域によって異なり、7月13日から16日、または8月13日から16日(旧盆)などさまざまです。お盆は宗教的な行事でありながら、家族や親戚が一堂に会し交流を深める大切な機会となっています。

彼岸に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

関連記事

- 法事・法要

【2025年/令和7年版】春秋のお彼岸はいつ? お彼岸の意味と過ごし方・準備のポイントを詳しく解説

- 知識

- 流れ

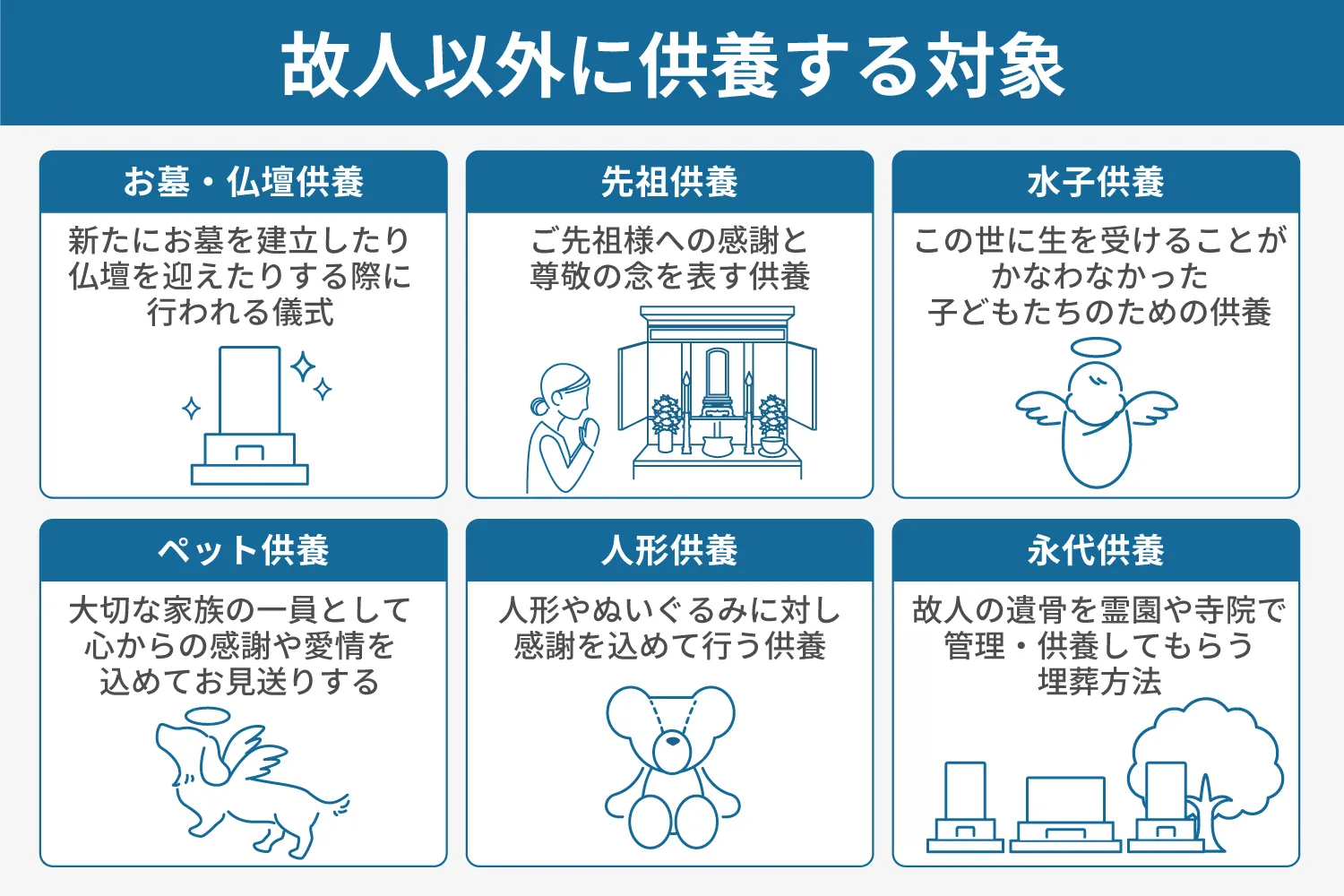

4 故人以外に供養する対象

供養というと、亡くなった方に対して行うものというイメージが強いかもしれません。しかし、供養の対象は故人に限らず、私たちが大切にしてきたさまざまな存在にも向けられます。ここでは代表的な供養の対象をご紹介します。

4-1 お墓・仏壇供養

お墓や仏壇もまた、供養の対象として大切な存在です。新たにお墓を建立したり仏壇を迎えたりする際には、「開眼供養(かいげんくよう)」と呼ばれる儀式が行われます。

お墓の場合は「お墓開き」や「魂入れ」とも呼ばれ、もとはただの石や木だった物に、仏様やご先祖の魂を迎え入れるといった意味があります。 仏壇に関しても同様ですが、儀式の対象は仏壇そのものではなく、中に安置されるご本尊や位牌となるのが一般的です。

開眼供養では僧侶による読経が行われ、四十九日法要や一周忌などの法事と同時に行われることもあります。反対にお墓を閉じる際には「閉眼供養(へいげんくよう)」が行われ、これまで宿っていた魂を静かに送り出す儀式が行われます。

4-2 先祖供養

先祖供養とは、ご先祖様のおかげで今の自分があるという感謝と尊敬の念を表す供養のことです。具体的には、日々の生活の中で仏壇に手を合わせたり、お花やお線香を供えたり、お墓をきれいにしたりする行為があります。

お線香やお供え物を通じて、目に見えない存在への感謝を表現します。特定の節目だけでなく、日常の中でふとした瞬間に心を向けるのも立派な先祖供養といえるでしょう。こうした行いは、家族の絆や心の安定にもつながります。

4-3 水子供養

水子供養は、流産や死産、中絶などでこの世に生を受けることがかなわなかった子どもたちのための供養です。また深い悲しみを抱える両親や家族の心を癒し、前に進むための区切りとしての意味も持ちます。

「水子」という言葉の由来には諸説あり、「光を見ることなく亡くなった子」を意味する「見ず子(みずこ)」や、かつて水辺に流して弔った風習から来ているともいわれます。寺院では水子地蔵が祭られていることが多く、地蔵菩薩が三途の川の手前で水子を極楽浄土へ導くとされています。

水子供養は、お寺での読経や自宅での祈りなど、形はさまざまですがどれも深い愛情に基づいた行いです。

4-4 ペット供養

ペット供養には明確な形式や宗教的定義があるわけではありませんが、霊を慰めるという意味では、故人への供養と変わりはありません。

大切な家族の一員として、心からの感謝や愛情を込めてお見送りします。自宅で写真や遺骨にお花やおやつを供える方法もあれば、ペット霊園にお墓を建てて永く弔う方法もあります。また最初は自宅での供養から始まり、気持ちの変化とともに納骨や合同供養へと形を変えていくことも珍しくありません。

4-5 人形供養

人形供養は、人形やぬいぐるみに対し、感謝を込めて行う供養の一つです。日本には「万物に魂が宿る」という古くからの思想があり、人形に魂が宿ると考える文化も根強く残っています。

人形はただの物ではなく、子ども時代の思い出や家族の記憶が詰まっていることもあり、不要になったらただ処分するだけでは心が痛むという方も多いでしょう。

そのため神社やお寺では人形に対して読経や祈祷を行い、丁寧にたき上げる供養によって気持ちよく送り出し、心に区切りを付ける方もいます。

4-6 永代供養

永代供養とは、後継者がいない、または家族に負担をかけたくないといった理由から、寺院や霊園などに供養と管理を任せる供養方法です。

一定期間あるいは永続的に、法要やお墓の管理が行われるため、将来的に無縁仏になる心配がありません。永代供養墓には、個別に納骨するタイプや、合同で納骨されるタイプがあり、近年では樹木葬や納骨堂など、さまざまなスタイルが登場しています。

費用や供養内容は施設ごとに異なりますが、生前に申し込むことも可能で、現代の多様な家族形態やライフスタイルに合わせた選択肢として注目されています。

5 まとめ|故人と向き合うために供養の意味を理解しましょう

供養は故人の冥福を祈るだけでなく、ご家族が心の整理をし、新たな一歩を踏み出すための大切な営みです。法要や節目の供養はもちろん、お墓や仏壇、水子、ペット、人形など、私たちが大切にしてきた存在にも感謝の気持ちを込めて供養することは、心の安らぎにつながるでしょう。供養の形は人それぞれです。自分に合った方法で丁寧に向き合うことが何よりも大切です。

「くらしの友」では、葬儀をはじめ、供養に関するサポートも行っております。ご自身やご家族にとって最適な供養の形を見つけられるよう、経験豊富なスタッフが一つひとつ丁寧にご相談を承ります。どのような小さなお悩みでも、お気軽にお問い合わせください。

なお、葬儀の資料請求をされた方には、『葬儀・法要ガイドブック』をプレゼントしています。初めての方でも安心してご準備いただける内容で、これ1冊で備えは万全。完全保存版のマニュアルとしてお役立ていただけます。

関連記事

新着記事