- 葬儀

お通夜の服装はどうする? 男性・女性別にマナーを徹底紹介!

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

お通夜にいざ参列するとなると、服装のマナーについて迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

この記事では、お通夜の服装に関する疑問や不安を解消するため、男女別の服装マナーを徹底解説します。格式や場面に応じた適切な装いを身に付けるためにも、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- お通夜に参列する際の基本的な服装マナー

- 男性・女性それぞれに適した服装のポイント

- 急なお通夜に平服で参列する場合の注意点

目次

1 親族は喪服を着用するのが一般的

喪主や遺族などの親族は、喪に服していることを示すため、また葬儀を主催し弔問客を迎える立場であることから、喪服を着用するのが一般的です。喪服には正喪服・準喪服・略喪服の3つの格式があり、かつては格式の高い正喪服を着用することが一般的でしたが、近年は喪主や遺族であっても準喪服(略礼服)を着用するのが主流となっています。

準喪服は男女ともにブラックフォーマルが基本となり、男性はブラックスーツに黒のネクタイ、女性は黒のワンピースやアンサンブルなどを着用します。

なお、お通夜が始まるまでは、喪主や遺族は準備や手続きに追われるため平服でも問題ありません。参列者は、特に仕事帰りなどの場合、黒や紺、グレーなど地味な色合いの服装であれば平服での参列も許容されます。ただしジーンズや派手なデザインの服は避け、できるだけ控えめな装いを心掛けましょう。

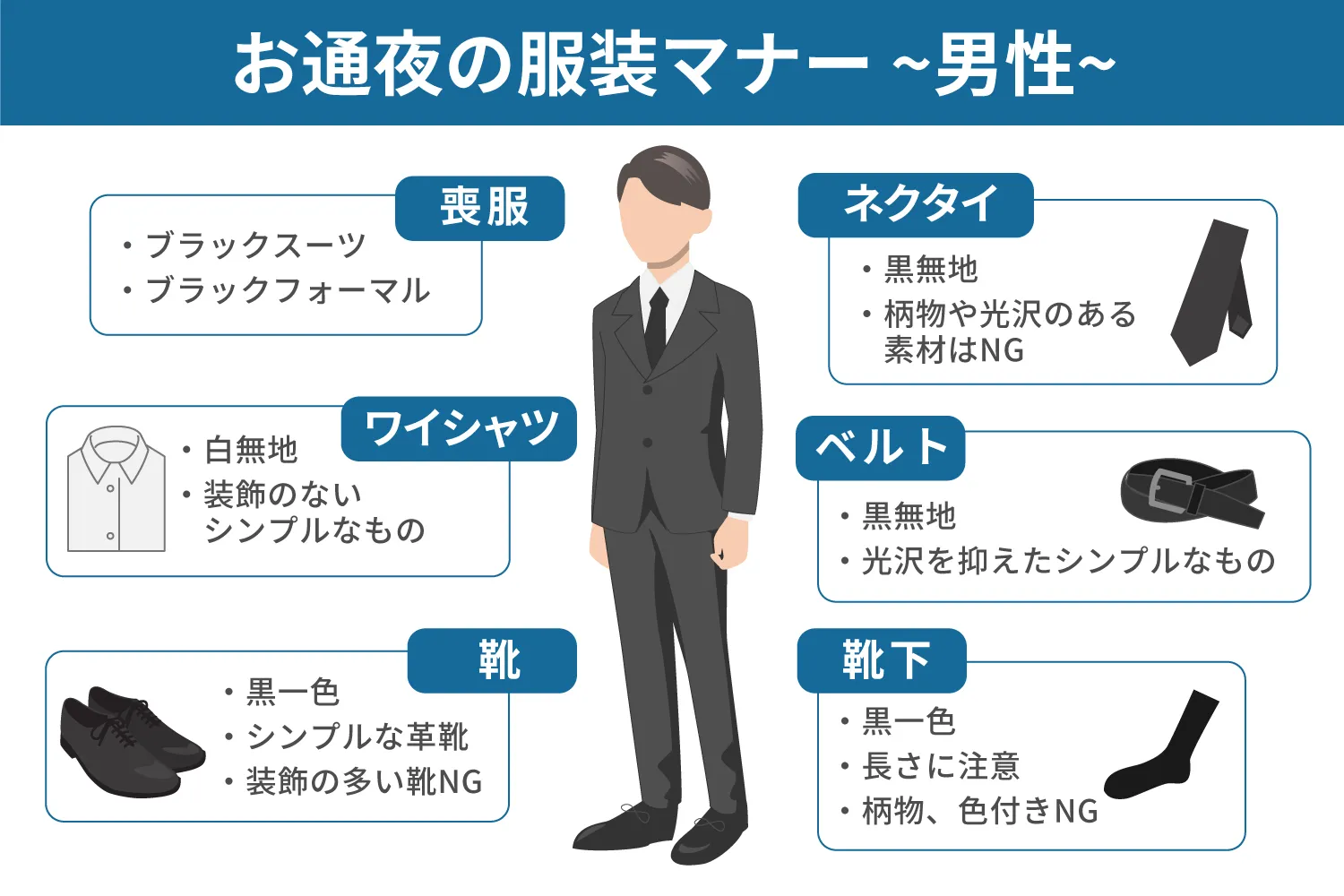

2 男性がお通夜に参列する際の服装マナー

お通夜に参加する際、故人や遺族に哀悼の意を示す装いがあります。ここでは、男性に適した服装を詳しく紹介します。

2-1 喪服

男性が通夜に参列する際の服装は、略礼服であるブラックスーツが主流です。

黒のマット(光沢素材でない)なスーツならば、はシングル・ダブルどちらでも問題ありませんが、パンツの裾はシングル仕上げが適しています。カジュアルな印象にならないよう、シンプルなデザインのブラックフォーマルを意識しましょう。

2-2 ワイシャツ

ワイシャツは白無地、装飾のないシンプルなデザインを着用するのが基本です。袖口はシングルカフス、襟はレギュラーカラーが適しており、襟にボタンが付いているボタンダウンのシャツはカジュアルな印象となってしまうため、避けるのが無難です。

ジャケットを脱ぐ場面は基本的にありませんが、夏場であっても半袖ではなく長袖のワイシャツを着用するのがマナーとされています。なお、ワイシャツ姿だけで参列するのはマナー違反となるので注意しましょう。

2-3 ネクタイ・ベルト

ネクタイは黒無地を選び、柄物や光沢のある素材は避けるのが基本です。黒は喪に服すという意味があり、色が濃いほど故人への哀悼を表すと言われています。

ネクタイを結ぶ際には、結び目の下にくぼみを作るディンプルではなくプレーンノットまたはウィンザーノットなどが主流です。

ベルトも同様に、黒無地で光沢を抑えたシンプルなデザインが適しています。金属の装飾が目立つ物や派手なバックルが付いたベルトは、お通夜の場にふさわしくありません。

2-4 靴下・靴

靴下や靴などの小物類は、ネクタイやベルトと同様に柄物や色付きを避け、全て黒一色で統一するのがおすすめです。特に靴下は短過ぎると座った際に素肌が見えてしまう可能性があるので、長さにも注意する必要があります。

靴は黒の革靴で、シンプルなデザインの内羽根式やストレートチップの革靴が望ましいです。エナメル素材やスエード、ヘビ革・クロコダイルなどの特殊な素材、またローファーや装飾の多い靴は避けましょう。

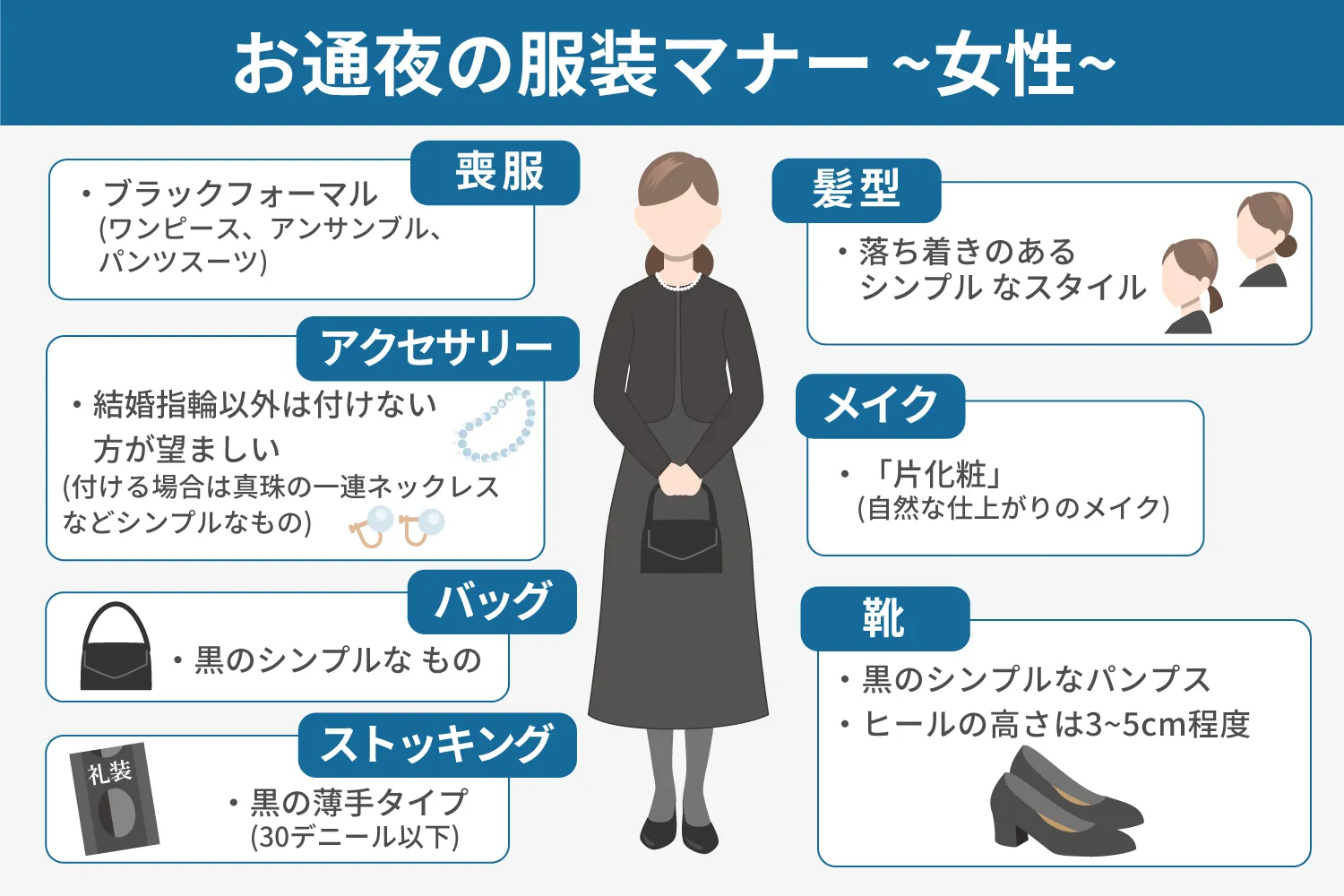

3 女性がお通夜に参列する際の服装マナー

女性の場合も基本はブラックフォーマルで、落ち着いた装いを意識することが大切です。以下に、お通夜での服装のポイントを詳しく解説します。

3-1 喪服

女性のお通夜の服装としては、黒のワンピースやアンサンブル、パンツスーツが一般的です。ワンピースタイプを選ぶ場合は、シンプルな黒のドレスに黒のジャケットを合わせると格式を保ちつつ落ち着いた印象を与えます。スカートは肌の露出を抑えて膝下の長めのタイプを選びましょう。

またジャケットの下に着用するインナーは黒の無地のブラウスが基本で、フリルやレースなどの装飾が目立つデザインは避けるようにします。全体的に派手さを抑え、控えめなスタイルを心掛けることが大切です。

3-2 ストッキング・靴

ストッキングは、黒の薄手タイプを着用するのがマナーです。厚手のストッキングはカジュアルな印象を与えるため、30デニール以下の透け感のあるタイプが良いとされています。

靴は黒の無地でシンプルなパンプスが基本で、光沢のあるエナメル素材や装飾の付いたデザイン、またオープントゥやサンダルタイプの靴は不適切とされるため、注意が必要です。

ヒールの高さは3〜5cm程度が望ましいですが、足の不自由な方や妊娠中の方は履き慣れた低めの靴でも問題ありません。

3-3 アクセサリー・バッグ

結婚指輪以外のアクセサリーは身に付けないのが望ましいですが、身に着けるのであれば真珠の一連のネックレスがおすすめです。真珠は涙を象徴するとされ、弔事の場に適したアクセサリーとされています。ただし二連以上の真珠のネックレスは「不幸が重なる」と捉えられてしまうため、弔事には不適切です。

ピアスやイヤリングもシンプルな一粒の真珠程度にとどめ、バッグも黒のシンプルなデザインを使うようにします。光沢のある素材や装飾の多いデザイン、ブランドのロゴが目立つデザインは控えましょう。

3-4 髪型

髪型は落ち着きのあるシンプルなスタイルが適しています。低い位置でまとめるローポニーテールやシニヨン、お団子などが好まれており、その際使用するヘアアクセサリーも黒の無地で飾りのないシンプルなヘアゴムやピンを使用するのがマナーです。

明る過ぎる髪色が気になる場合は、一時的に黒染めスプレーを使うなど、控えめな印象になるよう配慮する方法もあります。

葬儀にふさわしい髪型を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

3-5 メイク

弔事の際のメイクは「片化粧(かたげしょう)」と呼ばれ、ナチュラルな仕上がりが求められます。薄化粧とは異なり、派手さを抑えつつも血色を失わない程度の自然なメイクがおすすめです。

特にチークはできるだけ使用せず、アイメイクも濃くなり過ぎないようにしてください。リップカラーも控えめな色味を選び、艶やラメが強調される物は使用しないようにしましょう。

葬儀に参列する際のメイクをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

4 子どもがお通夜に参列する際の服装マナー

子どもがお通夜に参列する場合、基本的には学校の制服が正式な礼装となります。制服がない場合は黒や紺、グレーなどの服装を選べば問題ありません。

男の子は白のシャツに黒や紺のズボン、女の子はシンプルなワンピースやスカート、靴も黒のシンプルなデザインが基本です。スニーカーなどを履くときも、派手な色はできる限り避けましょう。

子どもであっても大人と同様に故人や遺族を尊重し、清潔感のある落ち着いた色合いにまとめることが大切です。

5 突然のお通夜には何を着ればいい?

突然の訃報を受けて仕事帰りに急きょお通夜に参列する場合、必ずしも喪服を用意できるとは限りません。そのようなときの対応として、男女別に適した装いのポイントを紹介します。

5-1 仕事帰りの男性

仕事帰りにお通夜へ参列する場合、黒や紺、グレーなどの地味な色のスーツであれば問題ありません。派手なストライプ柄や光沢のある生地は避け、できるだけシンプルなデザインを選びましょう。

アクセサリーやネクタイピンなどの装飾品は外します。また黒のネクタイや靴下を持っていないときは、コンビニや100円ショップなどでも購入できます。できる限り正式な服装に近づけるシンプルな身だしなみを心掛け、故人や遺族への敬意を示すことが大切です。

5-2 仕事帰りの女性

女性の場合、インナーが白いブラウスなど明るい色を着用していても問題はありませんが、黒や濃紺のジャケットを羽織るようにするのがマナーです。ダークカラーのジャケットを合わせると、全体的に落ち着いた印象になります。

またスカートやパンツも黒や紺などのシンプルな色味を選び、スカートは肌の露出を抑えた長めの丈、ストッキングは黒の薄手タイプを選びましょう。

ネイルをしている場合は黒の手袋を購入して手元を隠し、目立たないようにするのも一つの方法です。黒色であればレースやシースルーのタイプで問題ありません。指輪やイヤリング、ネックレスなどのアクセサリー類は外しましょう。

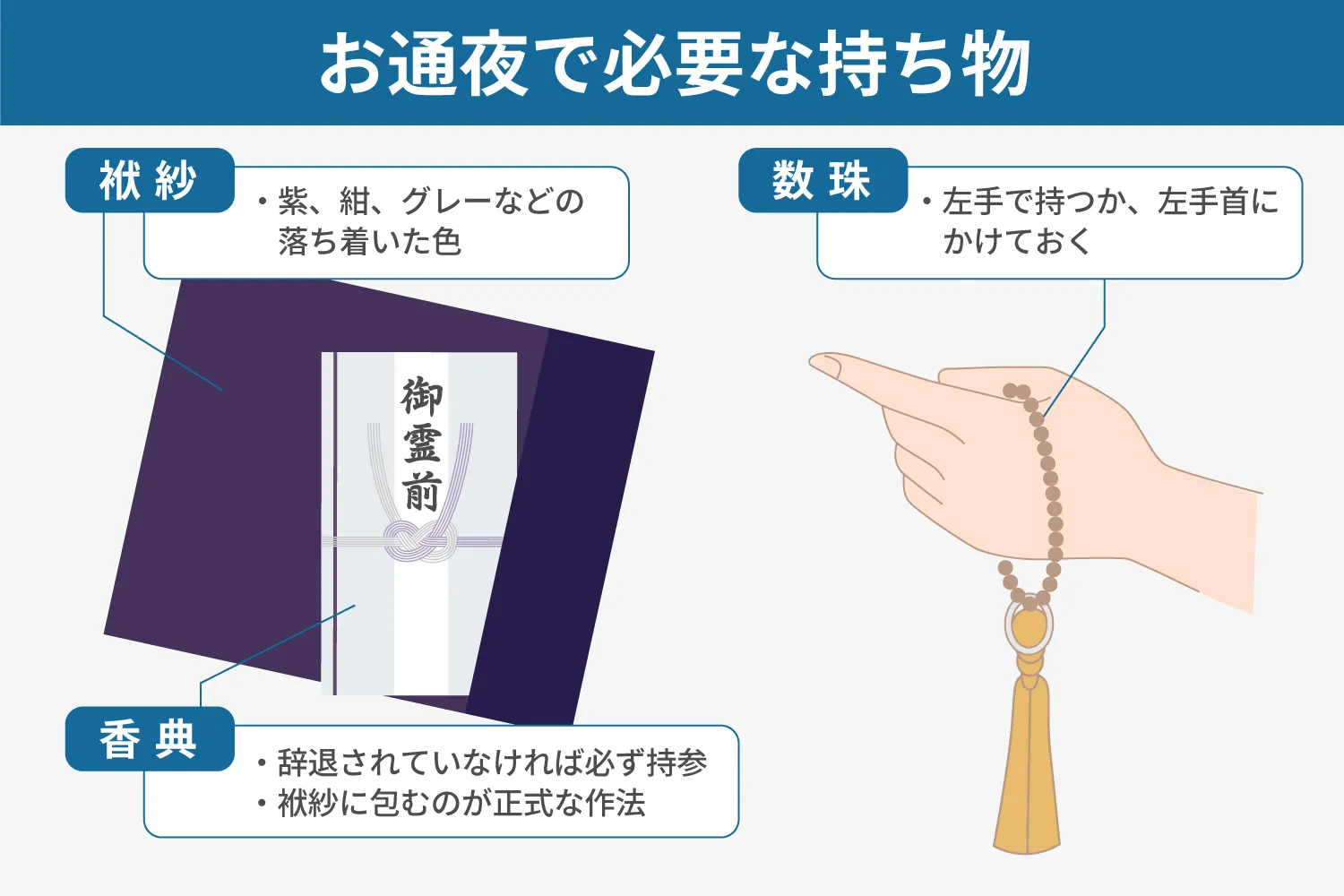

6 お通夜で必要な物

6-1 香典・袱紗

香典は故人への供養の気持ちを表し、遺族を金銭的に支援する目的で行われている慣習です。親族から辞退されていない限り、必ず用意して持参するのがマナーとされています。

香典を包む際は、直接封筒を持ち歩くのではなく袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが正式な作法です。袱紗のカラーは、紫や紺、グレーなどの落ち着いた色を選ぶようにしましょう。一つ持っておくと、急な弔事の際にも慌てずにすみます。

香典を渡す際にも、作法や書き方があるので注意が必要です。表書きの書き方や中袋の記入方法、細かいマナーなど詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

>>香典の正しい書き方を徹底解説 香典のマナーや中袋の書き方まで紹介

6-2 数珠

仏式の葬儀において、数珠は仏様への敬意を表すために必要な持ち物の一つです。正式には宗派ごとに異なる形がありますが、一般的に略式数珠と呼ばれる数珠を使用すれば、どの宗派の葬儀にも対応できます。

参列している間、数珠は左手で持つか、左手首にかけておくのがマナーとされています。仕事帰りなど外出先で数珠を持っていない場合は、近くの仏壇店などで購入しましょう。

一つ持っておけば、急な葬儀のときでも慌てずにすみます。

7 まとめ:お通夜の服装でお困りならご相談ください