- 葬儀

「ご愁傷様です」という言葉の意味は? 「お悔やみ申し上げます」との違いや正しい使い方・言い換え表現・マナーも解説

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

「ご愁傷様です」という言葉は、訃報に接した際によく使われますが、正しい意味や使い方に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。失礼のない言葉選びは、大切な人を亡くし悲しみに暮れる相手に対する思いやりにもつながります。

本記事では、「ご愁傷様です」の本来の意味や使い方、場面に応じた言い換え表現、葬儀の場で気を付けたいマナーなどを分かりやすく解説します。

この記事で分かること

- 「ご愁傷様です」の意味と、使用場面や使い方

- 「ご愁傷様です」と「お悔やみ申し上げます」との違い

- 「ご愁傷様です」の言い換え表現やマナーの基本

目次

1 「ご愁傷様です」の本来の意味とは

お通夜や葬儀などにおいて「ご愁傷様です」という言葉を耳にする機会は多いものの、その意味や適切な使い方については意外と知られていません。まずは、この言葉の本来の意味と正しい使い方を見ていきましょう。

「愁」という漢字は、「うれう」と読み、嘆き悲しみ、心に心配を抱えるという意味を持ちます。一方、「傷」という字は、心が痛む、感情が損なわれるといった意味合いです。この2つの漢字が組み合わさった「愁傷」に、丁寧さを添える接頭語の「ご」と、丁寧な表現である「です」を加え「ご愁傷様です」となります。

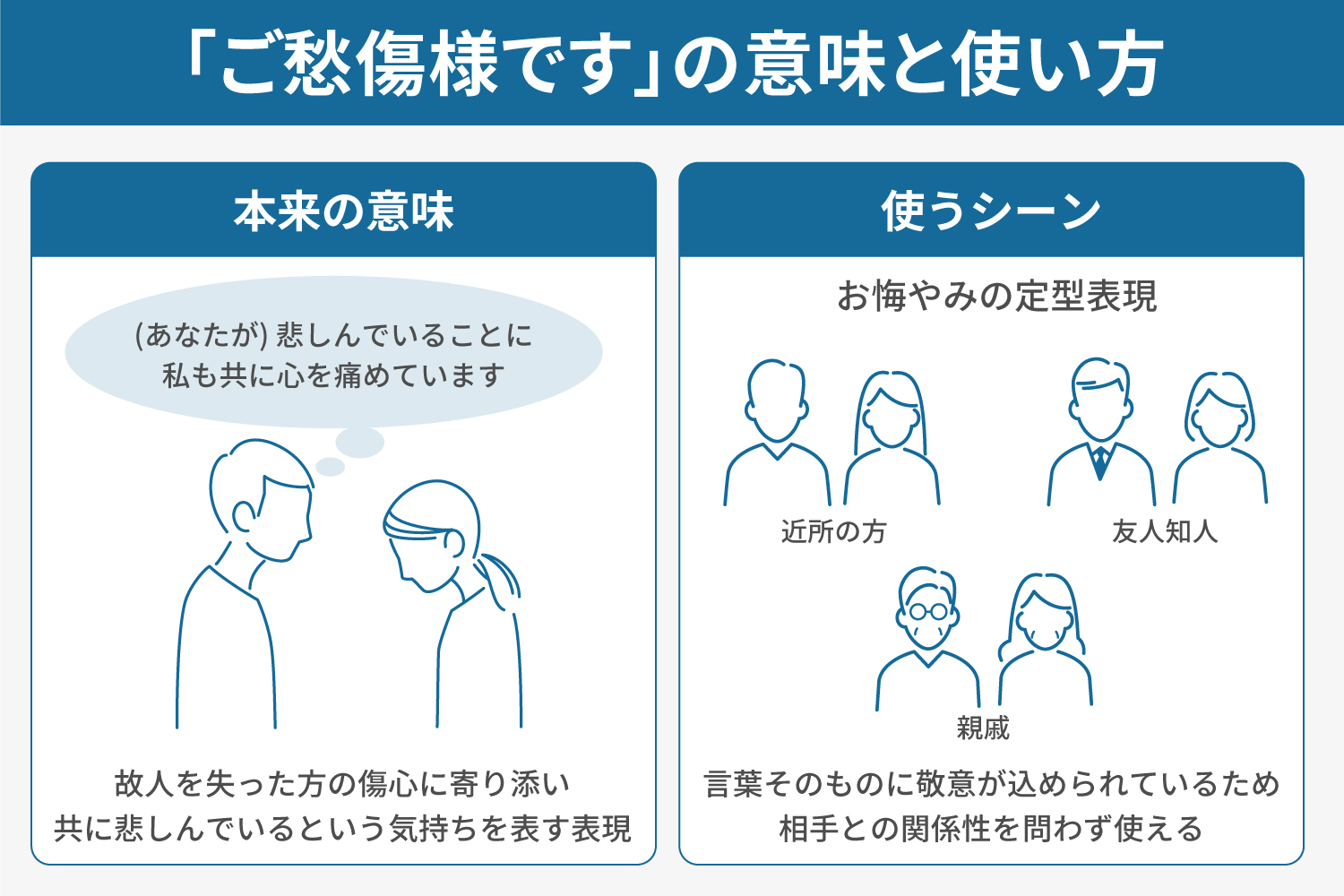

この言葉が伝えるのは、故人を失った方の傷心に自分自身も寄り添い、共に悲しんでいるという気持ちを表す表現です。「(あなたが)悲しんでいることに、私も共に心を痛めています」という共感や思いやりを静かに伝える言葉です。

「ご愁傷様です」は、相手への敬意を示す丁寧な言い回しです。特にビジネスシーンや目上の方に対するお悔やみの定型表現として使われます。言葉そのものに敬意が込められているため近所の方、親戚、友人知人など相手との関係性を問わず使えるのが特徴です。

主に葬儀やお通夜といった弔事の場で、故人をしのび、ご家族へ哀悼の意を示すお悔やみの言葉として広く用いられています。

2 【例文あり】「ご愁傷様です」の使い方

「ご愁傷様です」という言葉を知っていても、いざというときにうまく口に出せず言葉に詰まってしまう方もいるでしょう。

ここでは「ご愁傷様です」の使い方を具体的な会話例と共にご紹介します。

2-1 お通夜・葬儀・告別式での会話例

お通夜や葬儀、告別式では、ご家族と直接顔を合わせる機会が多く、適切な言葉選びが求められます。「ご愁傷様です」は、こうした場面で故人への哀悼とご家族への思いやりを込めて使います。

以下は、実際の会話を想定した例文です。

突然のことで言葉もありません。

何かお手伝いできることがあれば、どうぞ遠慮なくお知らせください。

長く連れ添った奥様の訃報、心中お察しいたします。

どうかご無理なさらずに。

おつらいこととは思いますが、ご家族の皆さまも

どうぞお体を大切にお過ごしください。

これらの表現は、故人やご家族との関係性を問わず使える、一般的で丁寧なお悔やみの言葉です。無理に言葉を飾る必要はなく、落ち着いた声で静かに伝えることが大切です。

2-2 ビジネスでの会話例

「ご愁傷様です」は、取引先や上司、同僚など、仕事上の関係者に訃報が届いた場合も、丁寧に哀悼の意を表す表現として使われます。ただしビジネスの場では必要に応じてフォーマルな言い回しや、言葉を補う形での表現が適しています。

ビジネスの場で使える例文は以下の通りです。

家族に対して

〇〇さんの訃報を聞き、大変驚いております。

心よりお悔やみ申し上げます。

担当者に対して

〇〇様のご逝去を伺い、

心よりお悔やみ申し上げます。

上司に対して

おつらいこととは存じますが、

どうかご無理なさらず、ご自愛ください。

3 お悔やみの言葉をメールやSNS・LINEなどで伝える方法

お悔やみの気持ちをメールで伝える際には、対面や電話と違って言葉のトーンや表情が伝わらないため、慎重な言葉選びが求められます。中でも「ご愁傷様です」は、口頭で使うことが前提の言葉であり、文面では好ましくないとされています。代わりに「お悔やみ申し上げます」などの表現を用いるのが一般的です。

またメールの件名にも落ち着いた印象にする配慮が必要です。ここからは、受け取る相手に合わせて、どのように伝えるか例文をご紹介します。

3-1 友人に送る場合

友人や旧知の仲であっても、訃報に際しては丁寧な言葉で哀悼の意を伝えることが大切です。過度にかしこまる必要はありませんが、相手の心情に寄り添った文面を心掛けましょう。

今はただ、ご家族の皆さまが穏やかに過ごされることを祈っています。

何か手伝えることがあれば、遠慮なく言ってくださいね。

深くお悔やみ申し上げます。

突然のことで、驚きと悲しみでいっぱいです。

どうかお体に気を付けて、無理をなさらないでください。

3-2 会社の人に送る場合

社内の同僚や上司などにお悔やみを伝える際は、職場にふさわしい丁寧な言葉遣いが求められます。ただし上司や目上の方にメールで伝えるのは失礼と感じる人もいるため、本来は対面や電話で直接伝えるのがマナーとされています。

どうしても対面や電話がかなわないときなど、連絡手段が限られる場合に限って使用するようにしましょう。

心よりお悔やみ申し上げます。

ご家族の皆さまに

心安らかな日々が戻りますよう、お祈り申し上げます。

〇〇様のご心痛はいかばかりかとお察しいたします。

どうか心身にお気を付けて、何かお力になれることがありましたら

いつでもご連絡ください。

3-3 取引先に送る場合

取引先にお悔やみを伝える場合も、直接の連絡が基本です。最終手段としてメールでの対応も可能ですが、相手の宗教や立場に配慮しつつ礼儀正しく丁寧な文章を心掛けましょう。

このたびは〇〇様のご逝去の報に接し、

心よりお悔やみ申し上げます。

ご家族の皆さまに、心安らかな日々が訪れますようお祈り申し上げます。

本来であれば、直接お伺いしてごあいさつすべきところ、

取り急ぎメールにて失礼いたします。

謹んでお悔やみ申し上げます。

突然のことで、ご心痛のほどお察しいたします。

どうかご無理なさらず、ご自愛くださいませ。

4 「ご愁傷様です」に代わる言い換え表現

「ご愁傷様です」は、場面や宗教、相手との関係性によっては他の表現の方がふさわしい場合もあります。ここでは「ご愁傷様です」に代わるいくつかの言い換え表現を紹介するので、場面に応じて適切に選びましょう。

4-1 「ご冥福をお祈りします」

「ご冥福をお祈りします」という言葉は、「冥」(死後の世界)と「福」(幸福)という2つの漢字から成り立っており、亡くなった方があの世で安らかに、そして幸せであることを祈る気持ちを表す言葉です。

この表現は、故人に対して棺の前で語り掛けたり、葬儀や告別式での弔いのスピーチをしたりするのに用いる他、弔電やメールなどの弔いのメッセージにも使われます。

その際は「〇〇様のご冥福をお祈りします」といった具合に、故人の名前を添えて使うのがマナーです。そのためご家族に対して直接使うことはありません。また浄土真宗やキリスト教の教えにおいては、この表現は用いないため注意が必要です。

4-2 「哀悼の意を表します」

「哀悼の意を表します」という表現は、故人の死を深く悼みその悲しみと追悼の気持ちを丁重に伝える文語的な言い回しです。「哀悼」は「哀しみ、悼む」などを意味し、他者に対する敬意と共に用いることで丁重なお悔やみの意として広く使われています。特にビジネスシーンや公的な文書、弔電など、礼儀を重んじる場面にふさわしい表現です。

この表現は日常会話では使われず、あくまでも文章の中で用いることが前提となります。葬儀への参列がかなわない場合や、遠方から弔意を伝えたいときには、弔電やメールで「謹んで哀悼の意を表します」と記すと、格式を保ちつつ真心を丁寧に届けられるでしょう。特に「謹んで」の語を添えると、より深い敬意を示せます。

4-3 「残念でなりません」

「残念でなりません」は、故人の死を知った際の強い心残りや悲しみの気持ちを率直に表現する言葉です。丁寧でありながらも、個人としての感情がにじむ表現となり、形式的になり過ぎず、ご家族に対しても自然な共感を伝えられます。文章・口頭のどちらでも使えるため、使い勝手の良い言い換え表現の一つです。

例えば「突然の訃報に接し、誠に残念でなりません。心よりお悔やみ申し上げます。」といったように、他のお悔やみの表現と組み合わせて用いると、より丁寧かつ温かみのある印象を与えます。葬儀の際の弔辞や弔電、あるいはご家族との直接の会話でも使えるため、状況に応じて柔軟に取り入れると良いでしょう。

4-4 「お悔やみ申し上げます」

「お悔やみ」という言葉は、「悔やむ」(後悔する)という動詞に由来し、人が亡くなった事態に対して残念に思う気持ちや悲しみを表現する言葉です。口語と文語のどちらでも使用でき、弔電やメールなどさまざまな場面で活用できる表現です。

ご家族の方への思いやりの気持ちを示した後に、「心からお悔やみ申し上げます」と伝えると丁寧な印象を与えます。

お悔やみの言葉は、お通夜や葬儀といった弔いの場、つまり故人が亡くなられた早い段階で使うのが適切であり、それ以外の場面での使用は控えるようにしましょう。状況に合わせて言葉を選ぶことが、弔いの場における大切なマナーといえます。

5 葬儀で「ご愁傷様です」を使う際の注意点やマナー

葬儀の場において、不適切な言動は相手に更なる悲しみを与えたり失礼に当たったりする可能性があります。ここでは葬儀の場で特に注意したい言葉遣いやマナーを解説します。

5-1 忌み言葉を避ける

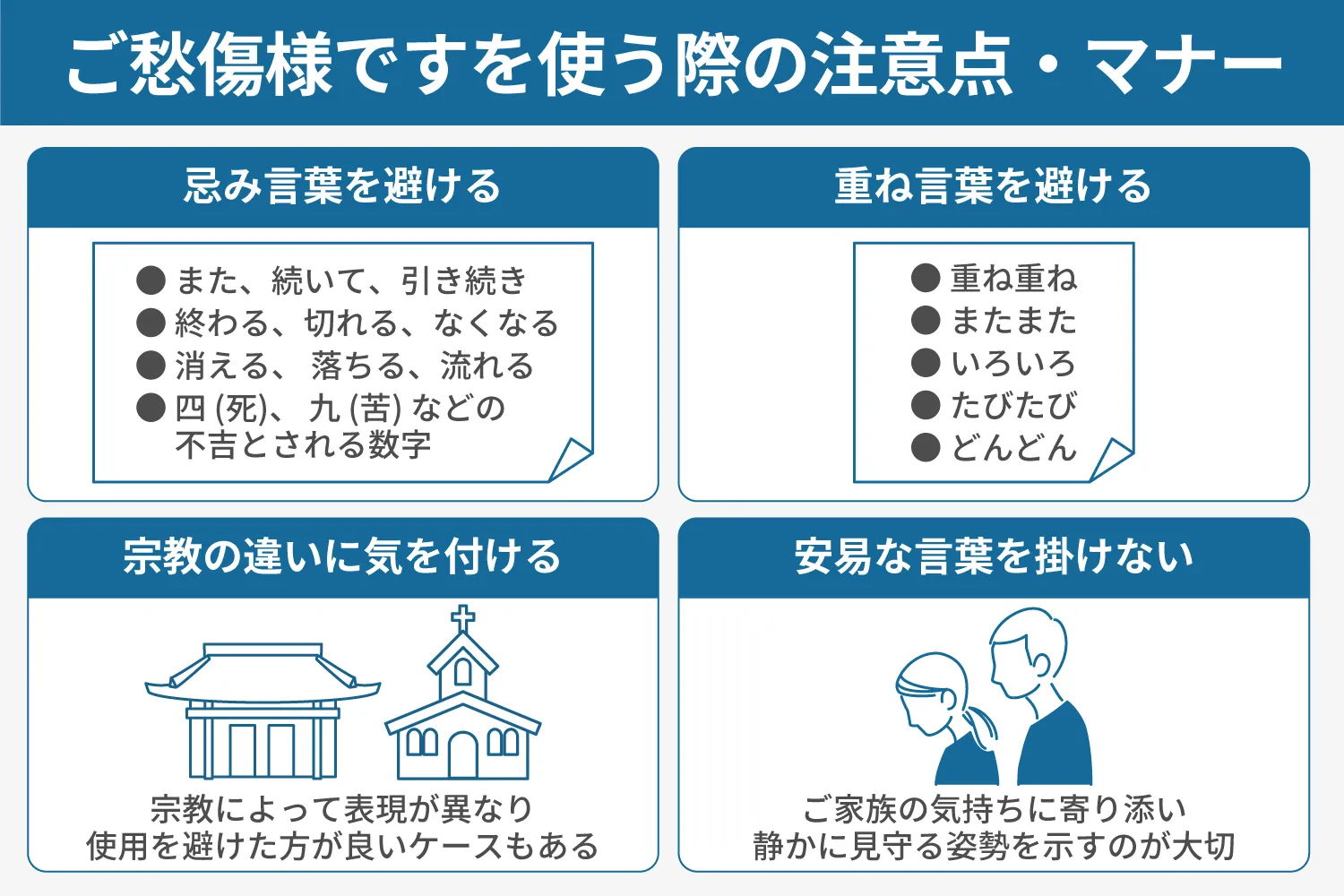

「忌み言葉(いみことば)」とは、死や不幸、別れといった不吉な事柄を連想させる表現や、物事が繰り返される言葉を指します。こうした言葉は葬儀の場では縁起が悪いとされており、使わないのが礼儀とされています。

また忌み言葉は葬儀に限らず、結婚式のような慶事でも避けるのが一般的なマナーです。日常生活でよく使われる言葉の中にも忌み言葉が含まれる場合があるため、できるだけ意味の近い「言い換え表現(OK表現)」を用いるよう心掛けると良いでしょう。

- ・また、続いて、引き続き

- ・終わる、切れる、なくなる

- ・消える、落ちる、流れる

- ・四(死)、九(苦)などの不吉とされる数字や音

これらの言葉を使うのは避け、場にふさわしい言葉遣いを意識しましょう。

5-2 重ね言葉を避ける

忌み言葉に含まれる「重ね言葉」も避けたい表現の一つです。同じ言葉を繰り返す表現は、「死を繰り返す」ことを連想させるため、葬儀の場では縁起が悪いとされています。

気付かないうちに使ってしまいがちですが、少し意識を向けるだけでも言い換えが可能です。例えば「重ね重ねお礼申し上げます」は「深く感謝申し上げます」に、「たびたび伺っております」は「何度か伺っております」に言い換えるなどが挙げられます。

以下は避けたい重ね言葉の例です。

- ・重ね重ね

- ・またまた

- ・いろいろ

- ・たびたび

- ・どんどん

葬儀という特別な場では、何気ない一言が相手に不快な印象を与えてしまう可能性があるため、慎重に言葉を選びましょう。

5-3 宗教の違いに気を付ける

お悔やみの言葉は、宗教によって表現が異なり、場合によっては使用を避けた方が良いケースもあります。例えば神道では、亡くなった方は「守護神」として家を見守る存在になるとされており、仏教のように「死を悼む」という概念とは異なります。そのため神道では「御霊のご平安をお祈りします」といった表現がふさわしいでしょう。

キリスト教では死は終わりではなく、神のもとで永遠の命が始まると考えられています。そのため「安らかなお眠りを」「主の御許での平安を」などの言葉を使うのが適切です。

また仏教の中でも浄土真宗は、故人が亡くなると同時に仏となり極楽浄土へ往生すると考えられているため、「安らかなお眠りを」や「哀悼の意を表します」などの表現が望ましいでしょう。

5-4 安易な言葉を掛けない

ご家族が深い悲しみに暮れている状況では、「早く元気になってほしい」「がんばって」といった励ましの言葉を掛けたくなる気持ちもあるかもしれません。しかしご家族に対して、無理に明るく振る舞うように促すのはプレッシャーを与える可能性があります。

「心よりお悔やみ申し上げます」といった言葉を付け加え、より丁寧で心遣いの伝わる表現にしましょう。大切なのは、ご家族の気持ちに寄り添い、静かに見守る姿勢を示すことです。

6 「ご愁傷様です」と併せて伝えたい心遣い

葬儀の場において、心からの「ご愁傷様です」という言葉に加えて、ご家族への細やかな配慮は非常に大切です。ここでは言葉以外にも気を付けたいポイントを解説します。

6-1 言葉以外の配慮も大切に

葬儀では、その場に応じた行動も求められます。例えばお通夜の後に行われる「通夜振る舞い」は、ご家族が弔問客への感謝の気持ちを表すための場です。お酒や料理が振る舞われることが多く、故人をしのびながら思い出話を交わす時間とされています。ただし地域の風習や葬儀の形式、規模によっては通夜振る舞いが行われない場合もあります。

通夜振る舞いに招かれた場合には、たとえ少量でも料理に手を付けるのが礼儀です。これはご家族のおもてなしに対して感謝の気持ちを示すためでもあります。ただし長居をせず、食事を終えたら適度なタイミングで退席するのが周囲への気遣いにもつながるでしょう。

こうした配慮の他にも、服装にも注意が必要です。服装について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事

- 葬儀

家族葬の服装マナーを解説!家族と参列者が覚えておきたいこと

- マナー

- 家族葬

- 服装・持ち物

6-2 弔問のタイミングと振る舞いを考える

弔問のタイミングは、故人との関係性を考慮する必要があります。三親等以内の親戚や親しかった方は訃報を受けたら通夜・葬儀に参列するのが一般的です。そのため通夜前の弔問は避けるのが無難とされています。

またどうしても葬儀に参列できない場合は、葬儀後3〜5日程度を目安に、落ち着いた頃を見計らって弔問するのがマナーです。弔問は四十九日までに済ませるのが基本とされていますが、もし訃報を四十九日以降に知った場合でも、その旨をご家族に伝えれば弔問しても失礼には当たりません。

弔問の際は、事前にご家族に連絡を取り都合の良い日時を確認してから伺いましょう。弔問の際の服装を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事

- 法事・法要

弔問の服装を男女別で徹底解説! 持ち物のマナーも併せて紹介

- 服装・持ち物

- お悔やみ

7 【ご家族向け】お悔やみ言葉に対する返事の仕方

葬儀の場で、ご家族は多くの言葉をいただくでしょう。ここでは、声を掛けてくださった方に対してどのように応対すれば良いか、一般的な返答方法をいくつかご紹介します。

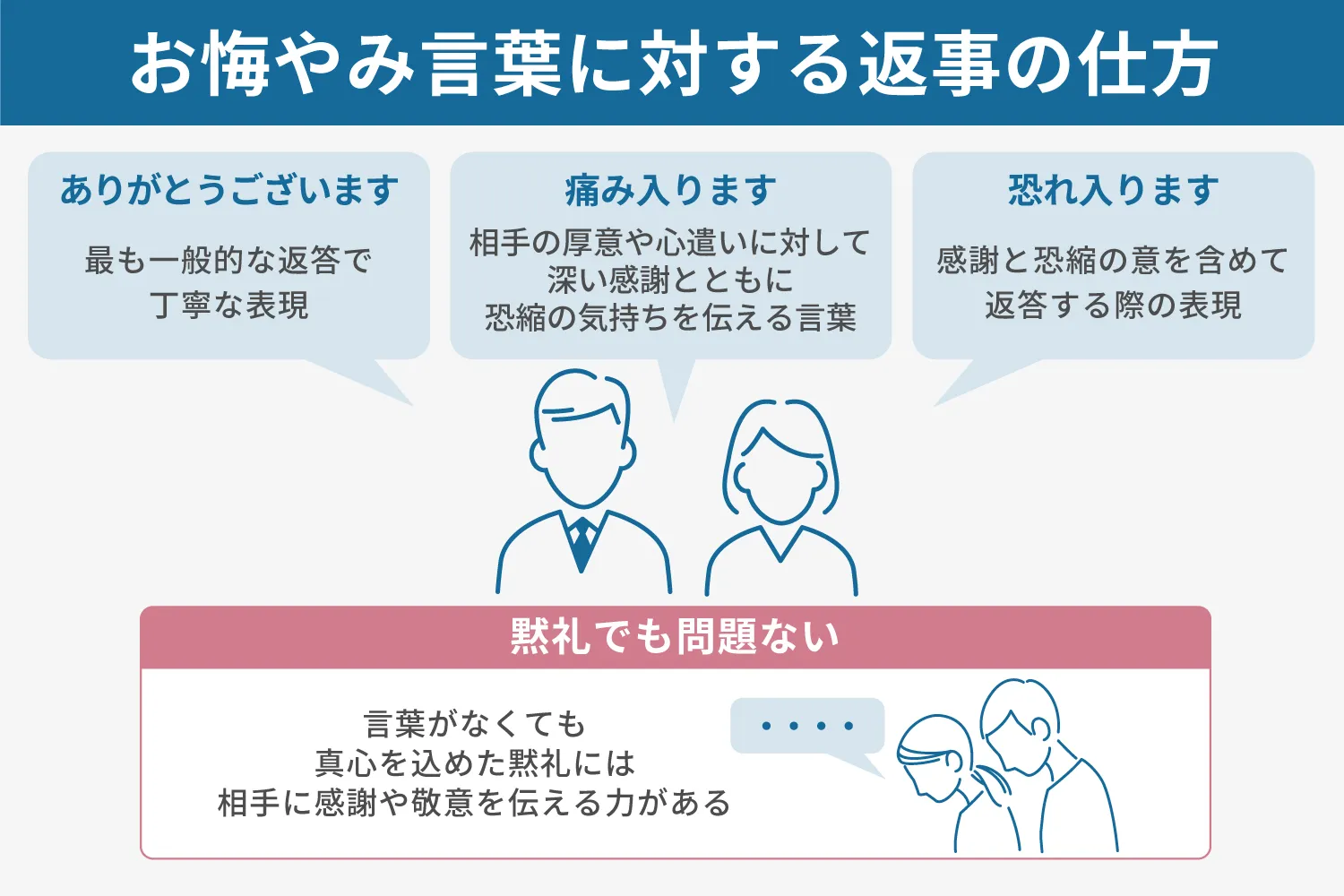

7-1 「ありがとうございます」

「ありがとうございます」は最も一般的な返答で、丁寧な表現として広く使われています。また「ご丁寧にありがとうございます」のように、相手をねぎらう気持ちを込めると敬意がより伝わりやすくなるでしょう。

相手の気遣いに対する感謝を伝えたいときには「お気遣いありがとうございます」、香典や供物を受け取った際の感謝には「お心遣いありがとうございます」と状況に応じて使い分けると、より丁寧な印象になります。

さらに「お忙しい中お越しいただきありがとうございます」のように、相手の行動に対する感謝の言葉を添えると、より心のこもった返答となるでしょう。

7-2 「痛み入ります」

「痛み入ります」は、相手の厚意や心遣いに対して、深い感謝とともに恐縮の気持ちを伝える言葉です。丁寧かつ控えめな響きを持ち、葬儀の場にふさわしい落ち着いた表現として使われています。

この言葉には「申し訳ないほどありがたい」といったニュアンスも含まれており、感謝と恐縮の両方の気持ちを込めたいときに適しています。「ご丁寧なお悔やみの言葉をいただき、痛み入ります」といった使い方で、相手の思いやりに対する敬意を静かに表現できます。

7-3 「恐れ入ります」

「恐れ入ります」は、お悔やみの言葉を掛けてくれた相手に対して、感謝と恐縮の意を含めて返答する際の表現です。特に目上の方や職場の上司、取引先の方などに対して重宝される言い回しです。

この表現は「相手の丁寧な対応や気遣いに対し、申し訳なく感じるほどありがたい」という心情を丁寧に伝えられます。例えば「本日はお忙しい中お越しいただき、恐れ入ります」といえば、相手の時間や労力に対する感謝がより伝わるでしょう。

7-4 黙礼でも問題ない

葬儀の場では精神的にも肉体的にも疲弊している場合が多く、全ての方に言葉で返答するのは困難といえるでしょう。大切な方を失い言葉を交わす余裕がないのは当然であり、無理に返事をしようとする必要はありません。

そのような場合、相手の方を向き深く一礼するだけの「黙礼(もくれい)」で気持ちを伝えるのも十分な対応です。言葉がなくても真心を込めた黙礼には相手に感謝や敬意を伝える力があります。

参列者側も、ご家族の心情を理解し黙礼での返答を自然に受け止める場合がほとんどです。

8 まとめ|「ご愁傷様です」に込める哀悼の気持ちを理解しましょう

「ご愁傷様です」という言葉は形式的に感じられるケースもありますが、本当に大切なのは、その一言に込められた哀悼の気持ちです。相手を思いやる心を持ち、丁寧に伝えることで真心がきちんと届くでしょう。

「くらしの友」では、数多くの葬儀をサポートしてきた経験と専門知識を生かし、ご家族の想いに寄り添いながら準備をサポートいたします。言葉遣いやマナーに関するご相談にも丁寧に対応しているので、不安な点・不明な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、葬儀の資料請求をされた方には、『葬儀・法要ガイドブック』をプレゼントしています。初めての方でも安心してご準備いただける内容で、これ1冊で備えは万全。完全保存版のマニュアルとしてお役立ていただけます。

関連記事

新着記事