- 法事・法要

【2025年/令和7年版】春秋のお彼岸はいつ? お彼岸の意味と過ごし方・準備のポイントを詳しく解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

お彼岸という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的に何を指すのか明確に理解できている方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、お彼岸とは何か、やること・やってはいけないことなどを詳しく解説します。

毎年何となく彼岸供養をしてきた方、今後お彼岸供養をする予定がある方などは、これを機会にしっかりと理解していきましょう。

この記事で分かること

- 春と秋のお彼岸の時期(2025年/令和7年版)

- 「お彼岸」とは何か、その意味と由来

- お彼岸に行うべきこと・避けた方がよいこと、および準備のポイント

目次

1 今年の春秋のお彼岸はいつ?【2025年/令和7年】

1-1 2025年(令和7年)春のお彼岸

- ・彼岸入り:3月17日(月)

- ・中日:3月20日(木・祝)

- ・彼岸明け:3月23日(日)

春分の日を中日として、その前後3日間が春のお彼岸とされます。2025年の春分の日は3月20日(木・祝)ですので、3月17日(月)から3月23日(日)までが春のお彼岸の期間です。

1-2 2025年(令和7年)秋のお彼岸

- ・彼岸入り:9月20日(土)

- ・中日:9月23日(火・祝)

- ・彼岸明け:9月26日(金)

秋分の日を中日として、その前後3日間が秋のお彼岸とされます。2025年の秋分の日は9月23日(火・祝)ですので、9月20日(土)から9月26日(金)までが秋のお彼岸の期間です。

2 お彼岸(ひがん)とは何か? 意味や此岸(しがん)との違い

ここからはお彼岸の意味や此岸との違い、混同されやすいお盆との違いを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

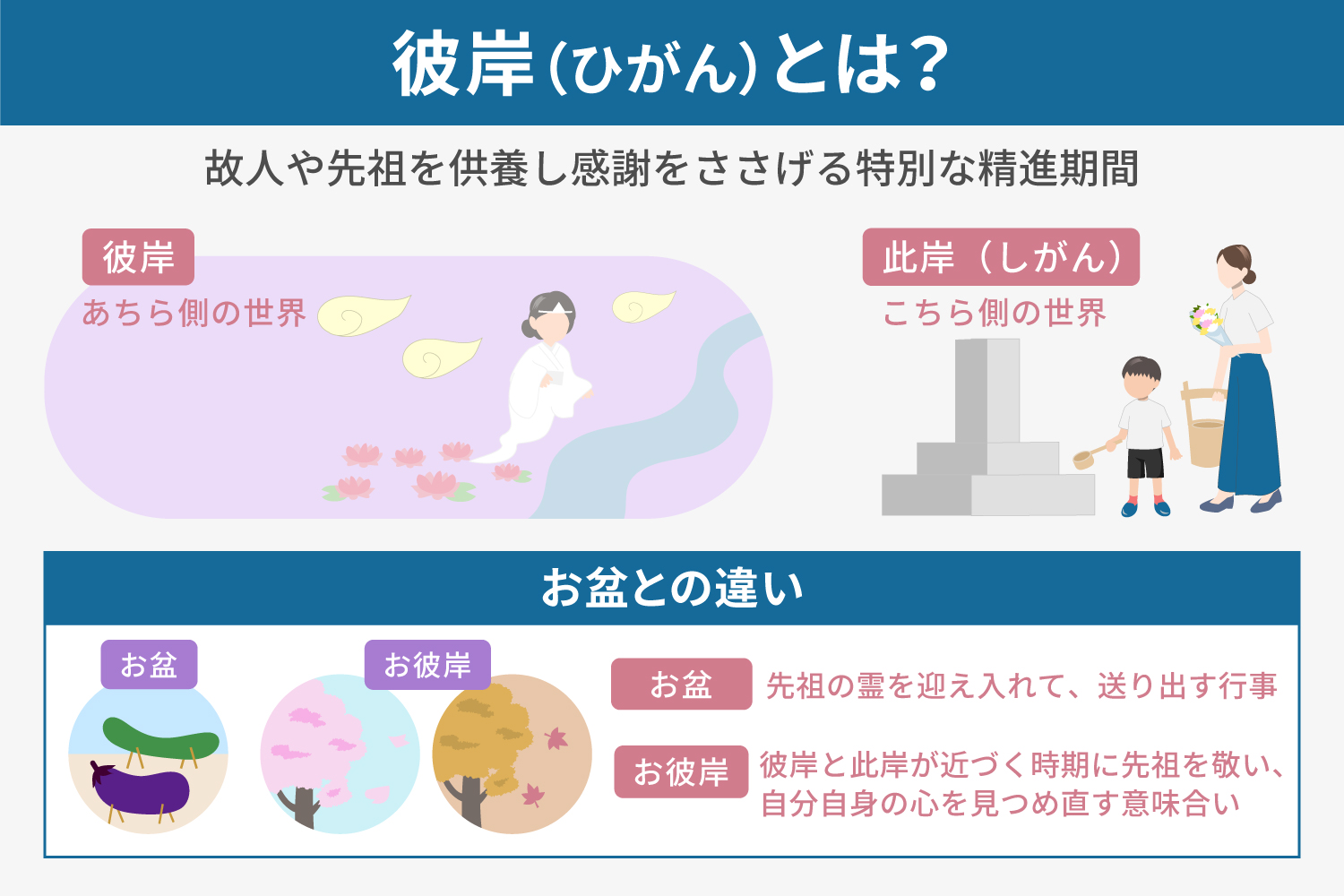

2-1 お彼岸とは

お彼岸とは、もともと「煩悩(ぼんのう)のない世界」、つまり極楽浄土を意味する言葉です。仏教の発祥地であるインドの言語、サンスクリット語の「パーラミター」が由来で、この言葉は漢訳され「到彼岸(とうひがん)」と呼ばれています。

パーラミターは「完成」や「成就」を意味し、「彼方に行った」とも訳されます。これにより、精神的な到達点や煩悩からの解脱を指す言葉として理解されています。つまり、悟りの世界である極楽浄土にたどり着くための修業期間が「彼岸」とされていたのです。

日本では「彼岸」の教えが広まり、故人や先祖を供養し感謝の気持ちをささげる特別な時期として定着しました。仏教の教えが深く根付いた文化の中で、お彼岸はお墓参りや法要を通じて先祖を偲ぶ大切な機会として、宗教的かつ文化的な伝統の一部となり、現在では広く日常的な行事として親しまれています。

2-2 此岸との違い

お彼岸によく似た言葉に「此岸(しがん)」があります。

「彼岸(ひがん)」は、悟りの世界や極楽浄土を指す言葉で、「川の向こう岸」に例えられます。これに対し、「此岸(しがん)」は、私たちが今生きている迷いや煩悩のあるこの世のことを指し、「川のこちら岸」とされます。

日本では、春分と秋分の日に太陽が真東から昇り真西に沈むことから、この日を境に彼岸と此岸が最も近づくと考えられています。そのため、この二つの節目は先祖を偲び、お墓参りや法要を行う大切な時期とされているのです。

浄土信仰では、阿弥陀仏の導きで死後は誰でもお彼岸に行けると考えるため、すでに彼岸にいる人々への供養と、まだお彼岸へとたどり着いていない霊への祈りがお彼岸に行う行事の本質とされています。

2-3 お盆との違い

お彼岸とお盆はどちらも日本の伝統的な先祖供養の時期ですが、その起源や過ごし方に違いがあります。

お盆は、もともと盂蘭盆会(うらぼんえ)という仏教の行事で、先祖の霊がこの世に帰ってくるとされる期間です。一般的に8月(地域によっては7月)に行われ、家族が集まって墓参りをしたり、迎え火や送り火を焚いたりして、故人を迎え送りするのが特徴です。

一方、お彼岸は春分と秋分の年に2回あり、太陽が真東から昇り真西に沈む日の前後7日間を指します。彼岸は「悟りの世界」、此岸は「迷いの世界」とされ、先祖や故人の霊を敬いながら、自分自身も煩悩から解放されることを願う期間です。

つまり、お盆は「先祖の霊を迎え入れて送り出す」行事であるのに対し、お彼岸は「彼岸と此岸が近づく時期に先祖を敬い、自分自身の心を見つめ直す」意味合いが強い行事と言えます。

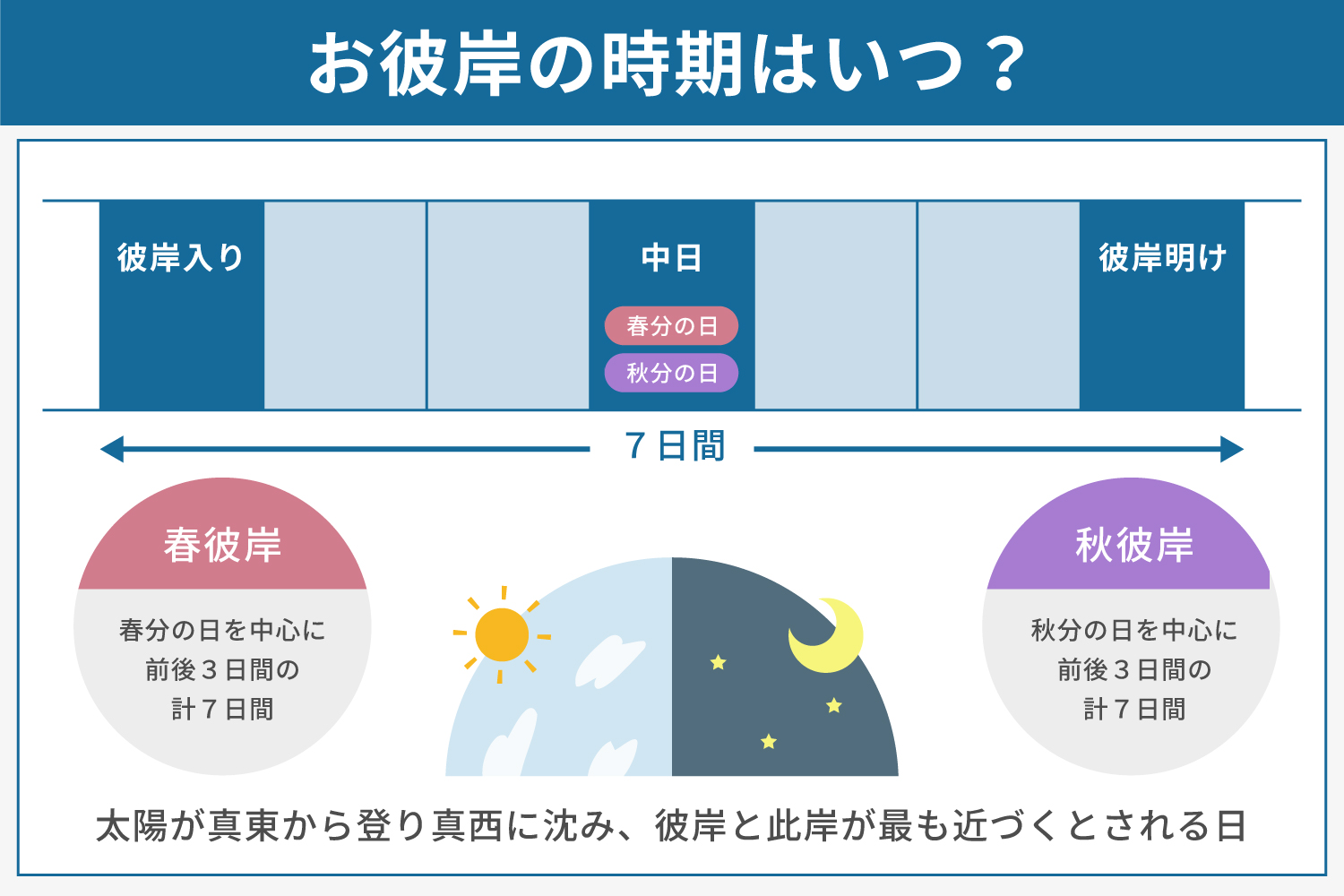

3 お彼岸の時期はいつ? 春彼岸・秋彼岸の違い

お彼岸の時期は年に2回あり、それぞれ「春彼岸」「秋彼岸」と呼ばれます。春彼岸は、春分の日を中心に、その前後3日間を合わせた計7日間、秋彼岸も同様に秋分の日を中心とした前後3日間の計7日間です。

この7日間のうち、中央に位置する日が春分・秋分の日で、「中日(ちゅうにち)」と呼ばれています。天文学的には、春分は「太陽の黄経が0度になる日」、秋分は「太陽の黄経が180度になる日」と定められており、太陽が真東から昇り真西に沈む特別な日です。このため、お彼岸は「あの世(彼岸)」と「この世(此岸)」が最も近づく日とされ、古くから亡くなった方をしのび感謝を捧げるのにふさわしい日と考えられてきました。

4 お彼岸にやること

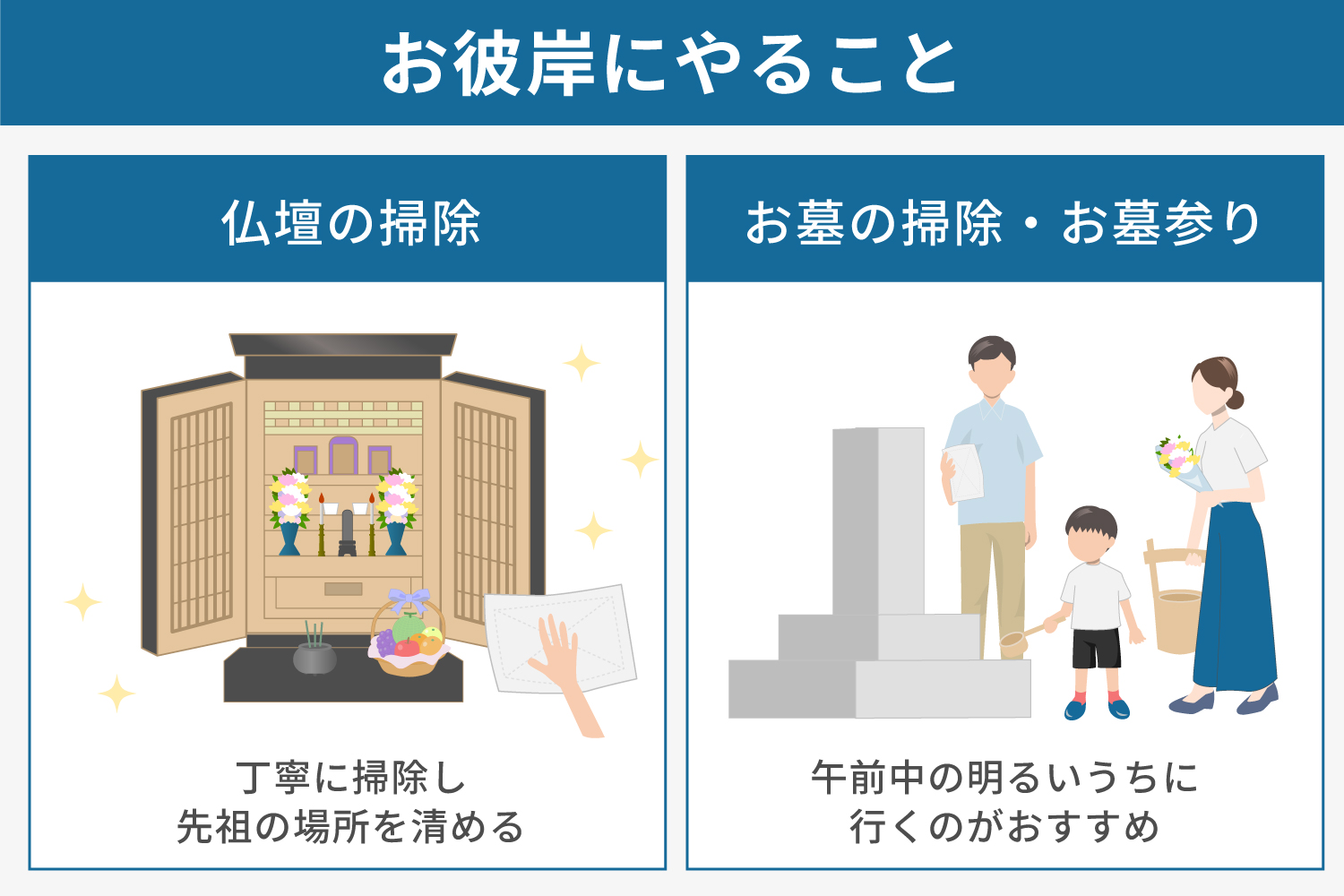

お彼岸では、仏壇やお墓の掃除、お墓参りなどを行うのが一般的です。仏壇やお墓には、お供え物としておはぎやぼた餅を供えて手を合わせます。

ここからは、お彼岸に行う習慣について詳しく解説します。

4-1 仏壇の掃除

まず、お彼岸には仏壇を丁寧に掃除して、先祖の場所を清めるという作業から始めましょう。以下に仏壇の掃除の手順をまとめたので、参考にしてください。

- 1.仏具を外す(最後に元に戻すので、心配な方は写真を撮っておきましょう)

- 2.仏壇の外側・内側のほこりを毛払いで払う

- 3.柔らかい布で優しく乾拭きをする

- 4.仏具を元に戻す

掃除が終わったら、季節の花や故人が好きだった果物、花、嗜好品などを供えます。定番は「ぼた餅・おはぎ」や「彼岸団子」などがあります。

4-2 お墓の掃除・お墓参り

お墓参りは基本的にいつ行っても問題ありませんが、午前中の明るいうちに行くのがおすすめです。午前中は涼しく過ごしやすい時間帯で、掃除やお供えの準備もしやすいため、ゆっくりと落ち着いてお参りができます。また、古くから「朝は清らかで新しい気が満ちている」とされ、縁起が良い時間帯と考えられています。

お墓参りの服装は、法要などがなければ動きやすく汚れても良い服装にしましょう。法要がある場合は、喪服や礼服などTPOに合わせた装いにします。

以下にお墓参りの手順を簡単にまとめたので、参考にしてください。

- 1.お墓周辺の草むしりをする

- 2.墓石に水をかけて、柔らかい布やスポンジなどで汚れを落とす

- 3.きれいな水を墓石にかける

- 4.掃除した花立てに水を入れて、持参した花を供える(ハサミを持参しておけば適当な長さに切れるので便利)

- 5.お供えした食べ物は白の半紙や懐紙に乗せて供える

- 6.火をつけた線香を香炉に立てて、手で仰ぐようにして火を消す(息を吹きかけて消さないようにする)

- 7.手に数珠をかけて黙とうする

- 8.お供えした食べ物は、野生動物に食べられないように持ち帰る

持ち物は数珠、線香、風よけ付きライター、お供え物などを持参しましょう。掃除道具もあれば持っていくと便利ですが、なければ霊園内で貸し出ししてくれることもあります。

5 お彼岸に避けた方が良いこと

お彼岸の期間中できるだけ避けた方が良いことがいくつかあります。気を付けたいポイントを3つ解説するので、ぜひ参考にしてください。

5-1 お見舞い

お彼岸期間中のお見舞いは、避けた方が良い明確な理由があるわけではありませんが、「死」「先祖の供養」をイメージさせるので、同時期にお見舞いをしない方が良いとされています。

年配者の中には、「まだ生きているのにお墓参りに来られたみたいで不愉快だ」と感じる方もいるかもしれません。「不謹慎」「失礼」と思われてしまわないために、お彼岸の時期にお見舞いをするのはやめておきましょう。

入院中は体調が悪いことから、気持ちがナーバスになっている方も少なくありません。タイミングをよく考慮して、お見舞いに行きましょう。

5-2 イベントやお祝い事

お彼岸は「喪」ではないので、仏教上お祝い事をしても問題はありません。しかしお彼岸はお墓参りをしたり、仏壇を掃除したりと何かと忙しくなる時期です。あえてバタバタするお彼岸の時期に、さらに忙しくなるようなイベントを行うのは、あまり適切ではないでしょう。

どうしてもお彼岸の時期にお祝い事をやりたいのであれば、事前に招待客のスケジュールを確認したり、了承を取ったりといった配慮が必要です。イベントやお祝い事なので、ゲスト全員が気持ちよく参加できるようにしましょう。

5-3 お宮参り

日本では仏事と神事は同時に行わないという考え方があり、お彼岸の期間中に神事を行うことは避けるべきとされています。

そのためお宮参りだけでなく、七五三や安産祈願など神社で神主の元でお祝いや祈願するイベントは、全て避けた方が無難です。

特にお宮参りは生後1カ月に行う行事なので、お彼岸を外すと時期がずれてしまう可能性もあります。判断に迷う場合は、神主に相談しましょう。

6 お彼岸のお供え物について

先述のように、お彼岸にお墓や仏壇に供えるお供え物は個人の好物などでも問題ありませんが、ある程度決まっているものもあります。何をお供えしたら良いのか迷うときは、ぜひ参考にしてください。

6-1 ぼた餅・おはぎをお供えする

まず、食べ物として「ぼた餅」と「おはぎ」をお供えしましょう。これらは名称こそ異なりますが、基本的に同じ食べ物です。春分の日を中心に行う春彼岸の際には「ぼた餅」、秋分の日を中心に行う秋彼岸の際には「おはぎ」と呼ばれます。

「ぼた餅」は春に咲く牡丹の花に、「おはぎ」は秋に咲く萩の花に似ていることから、それぞれの名前が付けられました。同じ食べ物でも、季節に合わせて呼び方を変えるという日本ならではの文化と言えるでしょう。

また、ぼた餅やおはぎがお供え物として用いられる理由は二つあります。ひとつは、小豆が邪気を払う神聖な食材と考えられていたこと。もうひとつは、かつて砂糖が高級な食材であったため、砂糖を使った甘い食べ物をお供えすることで、故人や先祖への感謝の気持ちを表していたことです。

6-2 季節の花をお供えする

彼岸には、仏壇やお墓に、故人や先祖への感謝の気持ちを込めて花をお供えします。

花を供えることで、清らかで落ち着いた雰囲気を作り出し、故人をしのぶ場を整えることができます。花は言葉にできない思いを伝える役割も果たし、供養の大切な一部とされています。

6-3 熨斗紙のマナー

親戚などのお宅にお彼岸のお供え物を持参する場合は、熨斗(のし)紙を付けましょう。ただし熨斗紙は、地域によって異なります。

西日本では黄白、東日本では黒白の水引を用いることが多いです。もし判断に迷うことがあれば、百貨店のスタッフに確認してみてください。

表書きは「御供」または「御仏前」、水引の下には贈り主のフルネームを記入しましょう。

7 彼岸会に参加する際の注意点

彼岸会(ひがんえ)とは、お彼岸の期間中に行われる仏教の法要や供養のことを指します。故人や先祖の供養を行い、感謝の気持ちを伝えるための大切な行事です。寺院では読経や説法が行われ、参拝者はお墓参りやお仏壇へのお参りを通じて、心を込めて祈りを捧げます。彼岸会は、煩悩や迷いの世界から解放され、悟りの境地に近づくための機会とされています。

彼岸会に参加する場合にはいくつかの注意点があります。以下で詳しく解説していきます。

7-1 お布施の金額を知っておく

彼岸会は寺院で行うか、自宅に僧侶をお招きして行うかのどちらかになります。どちらの場合でも、僧侶による読経が行われるため、お布施を用意しておくのがマナーです。彼岸会のお布施の相場は地域や僧侶の方針によって差がありますが、一般的には1万円~3万円程度が多いです。

もし具体的な額が気になる場合は、お寺に問い合わせて相談すると良いでしょう。

お布施は、「御布施」や「お布施」と表書きしたのし袋(※水引なしの白封筒が一般的です)に入れてお渡しします。

お札の入れ方にもマナーがあります。封筒に入れる際は、お札の「人物の顔(肖像画)」が表側に来るようにし、金額が印字されている方を下側にして入れましょう。これは、お札を取り出す際に顔が最初に見えるようにするためとされています。

またお布施を持ち歩くときはそのままバッグに入れるのではなく、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包むのがマナーです。僧侶に渡す際は、袱紗からお布施を出して、両手できちんと渡しましょう。

7-2 服装マナーを知っておく

彼岸会に参加する際は、喪服や礼服を着る必要はありませんが、黒やネイビーといった落ち着いた色味のカラーを選びましょう。男性であればスーツ、女性であればシンプルな膝下丈のワンピースなどがおすすめです。

華美な装飾や露出のある服装や、殺生をイメージさせる毛皮・アニマル柄などの服はマナー違反となるので注意してください。

8 お彼岸に関するよくある質問

最後にお彼岸に関するよくある質問をまとめました。これからお彼岸を迎える方はぜひ最後までご覧いただき、事前に不明点を解消しておきましょう。

8-1 精進料理を食べる必要がある?

お彼岸は精進の期間とされ、一部の地域では仏教の殺生禁止の教えに従って精進料理を食べる習慣があります。精進料理とは、肉や魚を使わず、野菜や豆製品を中心とした料理のことです。

しかし現代では、多くの家庭で通常の食事を取ることが一般的です。

仏壇に食事をお供えする際は、故人が食事を召し上がるという意味で、箸は仏壇側(故人側)に向けて置きます。

8-2 お供え物のお返しはどうする?

お供え物でお菓子などをもらった際、基本的にお返しは不要です。その場でお礼を伝えたり、お礼状や電話などで感謝の気持ちを伝えたりしましょう。

るだけでなく、感謝の気持ちを形にしたい場合は、当日までに品物を用意し、お供え物をいただいた際に直接お返しを渡す方法もあります。またはお彼岸明けにお礼状と一緒に発送するのでも構いません。

お菓子ではなくお金をもらった場合も、同様にお返しは不要です。気になる場合は、もらった金額の半額から1/3程度の品物をお返ししましょう。

8-3 お彼岸に墓参りに行けなかったらどうすればいい?

お彼岸にお墓参りに行けなくても、気にしすぎる必要はありません。大切なのは、ご先祖を想う気持ちです。都合の良い日に改めてお参りすれば問題ありません。

自宅で手を合わせたり、仏壇にお花やおはぎを供えるだけでも十分に供養になります。日を改めて丁寧にお参りすることが大切です。

9 まとめ|彼岸の意味を知り、心を込めて供養しましょう

お彼岸は亡くなった方や先祖に想いをはせて、感謝の気持ちを伝える大切な期間です。毎日忙しく過ぎる日々でも、お彼岸の期間だけはゆっくりと家族で供養する時間を取ってみてください。

お彼岸には厳密な決まりはありませんので、難しく考えずに、できる範囲で心を込めた供養をすることが大切です。彼岸会などで分からないことがあれば、葬儀社に相談してみてください。

東京・神奈川エリアにある「くらしの友」では、くらしの友では、葬儀後もご遺族の負担を軽減するため、さまざまなアフターサポートを提供しています。葬儀後の手続きや供養に関するご相談など、安心してお任せください。

なお、葬儀の資料請求をされた方には、『葬儀・法要ガイドブック』をプレゼントしています。初めての方でも安心してご準備いただける内容で、これ1冊で備えは万全。完全保存版のマニュアルとしてお役立ていただけます。