- 葬儀

老衰とは? 亡くなるまでの期間や変化の兆候と看取りまでの流れ・家族ができる準備を解説

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

老衰の兆候が見られる高齢の方や家族の介護をされている方は、「もしかしたら最期のときが近づいているのでは」と不安や心配を感じているかもしれません。お別れの時期が近づいているようであれば、ご家族の心の準備と共に、実際の看取りに向けた準備を少しずつ始めることも大切かもしれません。

とはいえ、実際にどうすべきか具体的なことが分からず、悩んでいる方もいるでしょう。そこでこの記事では、老衰死亡までの期間や具体的な経過、看取る流れ、家族ができるケアなどを解説します。ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 老衰に伴う身体や心の変化と期間の目安

- 看取りまでの具体的な流れと家族の役割

- 家族ができる準備やケアのポイント

目次

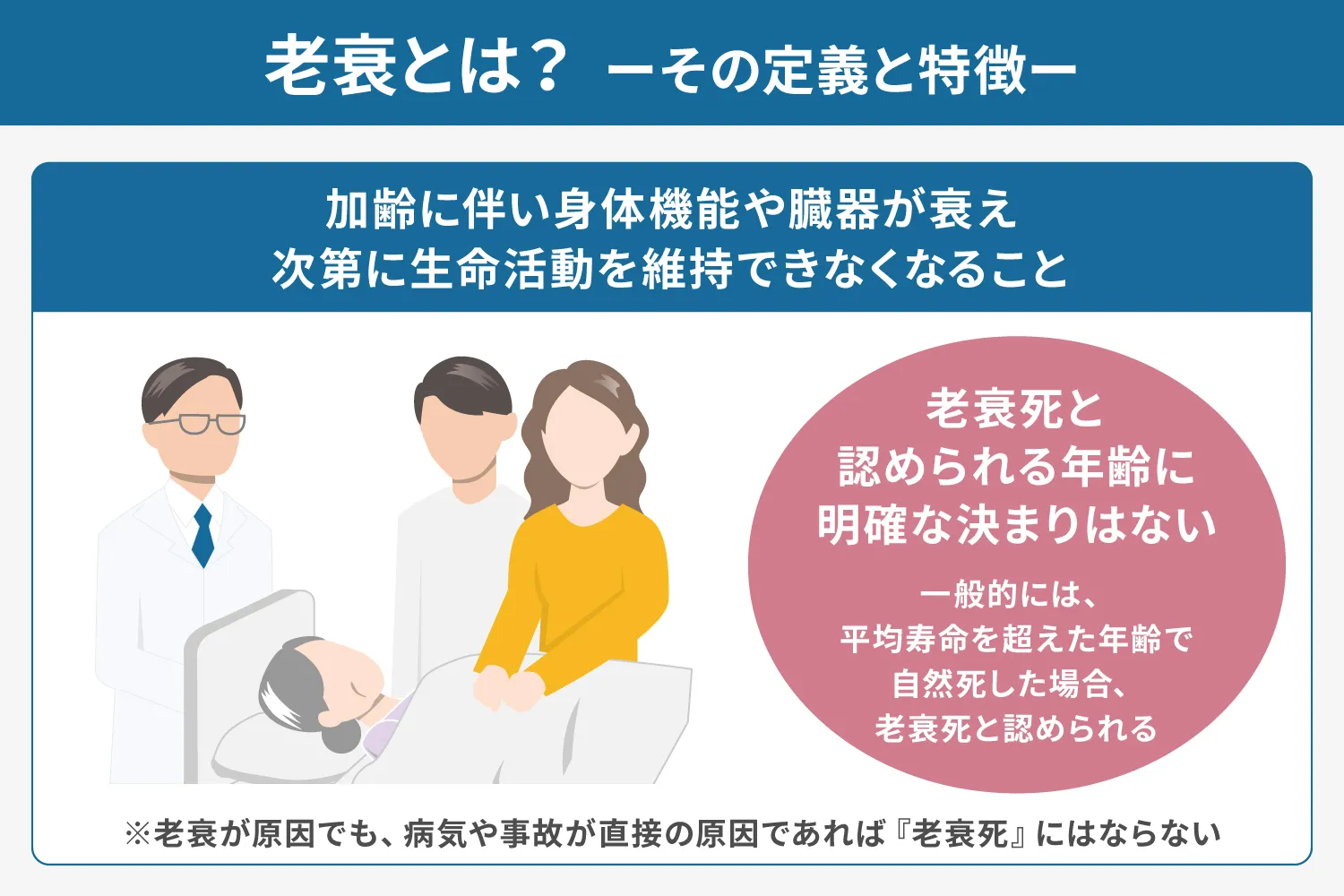

1 老衰とは? その定義と特徴

高齢の方をケアする際は、老衰の定義や特徴を理解することが欠かせません。ここでは、老衰の医学的な定義や判断基準、老衰死が増えている背景などを解説します。

1-1 医学的な定義と診断基準

日本は高齢化社会が進んでおり、老衰死は年々増加傾向にあります。厚生労働省が毎年発表している統計では、老衰死が三大死因として数えられるようになりました。2023年の統計では、全死亡者に占める老衰で亡くなった方の割合は、実に12.1%に上ります。

一般的に老衰とは、加齢に伴い身体機能や臓器が衰え、次第に生命活動を維持できなくなることを指します。また厚生労働省の死亡診断書マニュアルでは「高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死」としています。

ただし何歳以上が老衰死とされるかについては、明確な基準はありません。一般的には平均寿命を超えた年齢で自然死した場合、老衰死と認められます。なお2023年度の平均寿命は、以下の通りです。

- ・男性:81.09歳

- ・女性:87.14歳

老衰がもとで別の病気を招き亡くなった場合、その病気が死因となります。例えば老衰によって誤嚥性肺炎を起こして亡くなった場合、直接死因は誤嚥性肺炎です。加齢による衰えで病気を併発した場合や事故で亡くなった場合は、老衰は死因となりません。

※参考:厚生労働省

「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/kekka.pdf ,(参照2025-04-19)

※参考:厚生労働省

「平成30年度版 志望診断書(死体検案書)記入マニュアル」“(6) 死亡の原因”

https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf ,(参照 2025/04/19)

※参考:厚生労働省

「1 主な年齢の平均余命」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-02.pdf ,(参照2025-04-19)

1-2 老衰による死が増えている背景

厚生労働省の「令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)」では、主要死因と人数は以下のように記されています。

(人口10万対)

(高血圧性を除く)

参考:厚生労働省

「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/kekka.pdf ,(参照 2025-04-19)

老衰が増えているのは、介護施設に入所する方が増えたことが関係しています。老衰がもとで発症した病気の治療を受けて亡くなると死因はその病気になりますが、介護施設では延命治療を受けずに亡くなることは少なくありません。そのため統計上の数字が増えているのでしょう。

※参考:厚生労働省

「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/kekka.pdf ,(参照 2025-04-19)

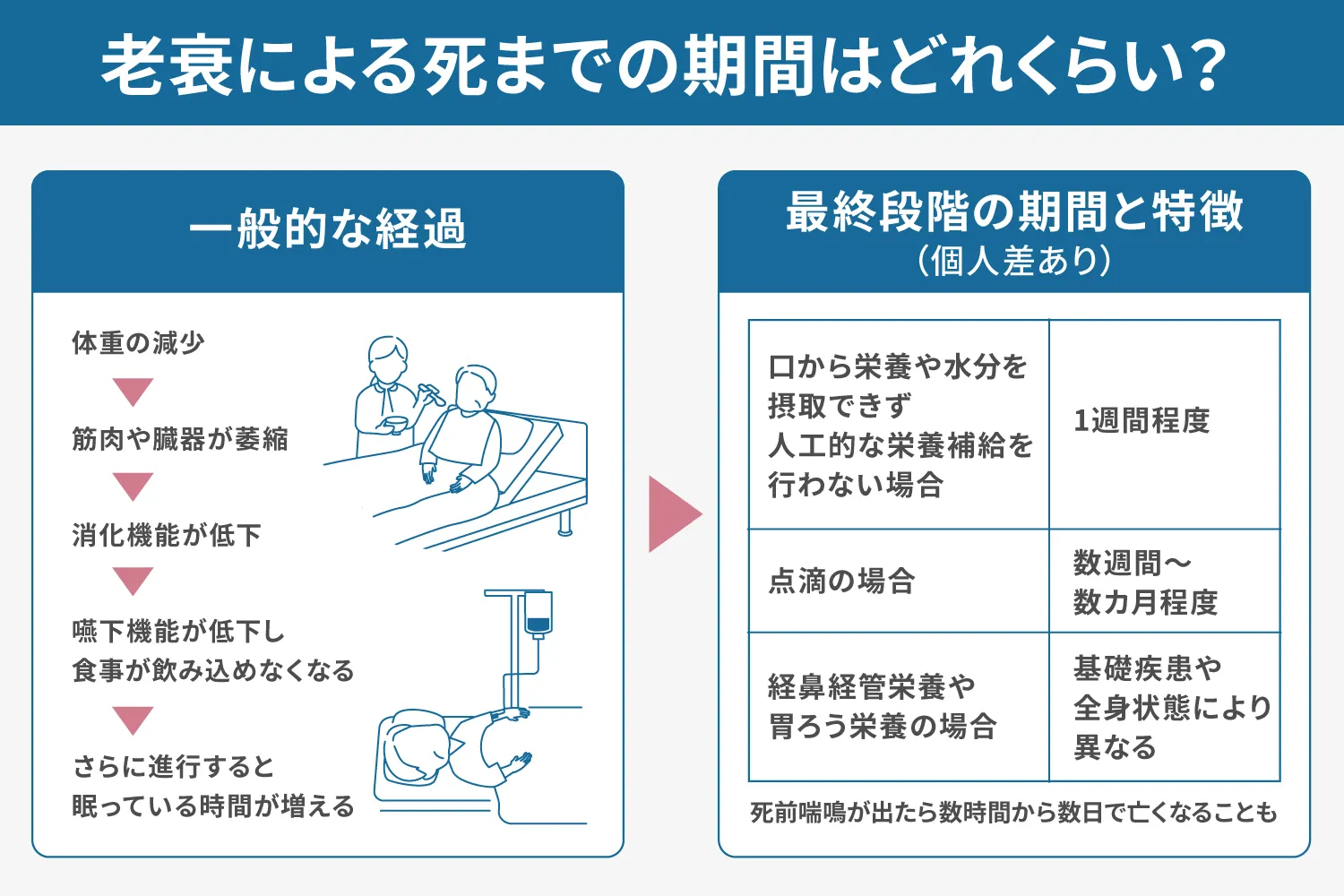

2 老衰による死までの期間の目安

老衰は段階を踏んで徐々に身体機能が低下していき、最終的に最期を迎えるのが一般です。

ここでは老衰の兆候が見られてから亡くなるまでの主な流れを説明します。老衰から亡くなるまでにかかるおよその期間や流れを把握しておきましょう。

2-1 老衰の進行に伴う身体の変化と対応

老衰でまず現れるのが、体重の減少です。筋肉や臓器が萎縮して転びやすくなり、消化機能が低下して栄養が十分に吸収できなくなります。嚥下機能も落ちて従来の食事ではうまく飲み込めなくなるため、細かく刻んだりペースト状にしたり、介護食に切り替えたりなどの対策が必要です。

さらに進行すると、眠る時間が増えていきます。ほとんど寝ていて口から栄養・水分の摂取ができなくなったときは、以下のような方法で栄養補給するケースもあります。ただし本人の希望や周囲の判断で、延命治療を行わない場合もあります。

- ・経鼻経管栄養:鼻から胃にチューブを通し栄養を送る

- ・胃ろう栄養:胃に穴を開けてチューブを通し栄養を送る

- ・点滴:血管内に液体を注入し栄養を送る

2-2 最終段階の期間と特徴(最期の数週間~数カ月程度)

老衰が進み、最終段階に至るまでにかかる期間には個人差があります。そのため「老衰死亡までの期間は〇日」と断言することはできません。ただし以下のような状態になると最終段階といわれています。

- ・口から栄養や水分を摂取できず、人工的な栄養補給を行わない場合:1週間程度

- ・点滴の場合:数週間~数カ月程度

- ・経鼻経管栄養や胃ろう栄養の場合:基礎疾患や全身状態によって異なる

なお、亡くなる前にゼーゼーと響く呼吸音がする死前喘鳴(しぜんぜんめい)が起きることがあります。死前喘鳴とは、呼吸したときに喉の分泌物が振動して起こる音の現象です。死前喘鳴が出たら、数時間から数日で亡くなることも珍しくありません。

3 老衰が進行する過程と兆候(サイン)

老衰は緩やかに進行し、痛みなどの症状が出ることはありません。ただし機能低下に伴ってさまざまな兆候が現れます。兆候を知っておくと、家族として最期を迎える心構えができるようになるでしょう。

ここでは具体的な老衰のサインについて解説します。

3-1 食事量が減り体重減少

老衰が進んでまず気付くのが、食事量の低下と体重の減少です。老化によって咀嚼機能や嚥下機能が低下すると、うまく噛んだり飲んだりできなくなり、以前と同じ量の食事が取れなくなります。嗅覚・味覚が衰えて味やにおいが分かりづらくなり、食べ物のおいしさが感じられなくなることも、食事量が減る原因です。

食事量が減ったことに加え消化機能も低下し、栄養の吸収率が下がります。また身体機能の衰えによって活発に運動しなくなるため、筋肉量の減少も避けられません。すると、次第に体重が減り始めます。

なお、食べ物がうまく咀嚼・嚥下できなくなると、むせやすく誤嚥性肺炎を起こすリスクが上がるため、周囲の人は十分に注意してください。

3-2 身体機能が低下する

老衰では徐々に身体機能が衰えるため、以前はできていた日常生活上の一般的な行動がだんだんできなくなっていきます。例えば以下のような項目です。

- ・握力が低下:ペットボトルなどのふたを開けられなくなる、物を持ち上げることが難しくなる

- ・脚の筋力の低下:歩くスピードが遅くなる、何もない所でつまずく、階段の上り下りが難しくなる

この段階になると、少し動いただけで疲れを感じるようになります。うまく活動できなくなることもあり、行動範囲が狭くなる方は少なくありません。運動量が減ることで筋肉量が減り、身体機能低下を招きます。

3-3 自分で起き上がれなくなり睡眠時間が増える

老衰が進行すると、次第に寝て過ごす時間が増えていきます。以下のような理由により起こる現象です。

- ・脳機能や体力の低下により、覚醒状態を長く保てなくなる

- ・加齢によって心身が虚弱な状態になる

- ・身体機能の衰えにより筋肉量が減少する

寝ていることが増え、だんだん自力で床から起き上がることも難しくなり、一日の大半を寝て過ごすようになります。寝続けていると口から栄養や水分が取れなくなるため、基本的な生命維持活動ができません。

この段階になると、治療ではなく苦痛を緩和することを目的とするターミナルケアに移行することが一般的です。老衰に対する確定的な治療法がないためです。

4 老衰死が近いときの見守り方・過ごし方

上記で紹介した老衰の症状が顕著に見られたら、家族としてどう対応すべきでしょうか。いざというときに慌てないよう、事前に考えておくことが大切です。

ここでは老衰死が近いときの周囲の見守り方や過ごし方を詳しく解説します。

4-1 延命治療をするか確認する

老衰が末期状態まで進んだ場合、生きるためには延命治療が必要です。延命治療とは一時的に命をつなぎとめる治療のことで、主に人工呼吸・人工栄養・人工透析などを行います。本人に意識がない場合、延命治療をするかどうかを決断するのは家族です。

意識が回復しないまま、ただ生命を維持する状態に対しては、倫理的な問題を指摘する声もあります。本人にとっては身体的な負担が大きく、ご家族にとっても多くの負担が生じます。たとえば、医療費などの経済的な心配に加え、看護や通院の付き添いといった身体的な負担、そして「延命措置を続けるべきか」「本人はどうしたかったのか」など、判断に迷う場面も少なくありません。

医師から選択を委ねられたとき、何を基準に決めればよいのか悩むこともあるでしょう。

医療現場では高齢者本人のQOL(生活の質)を重視する考え方が広まっていることもあり、必ずしも延命治療を実施するケースばかりではありません。

正解がひとつではないからこそ、こうした状況では家族同士で話し合い、可能であれば事前に本人の意思を確認しておくことが大切です。

4-2 家族にできるターミナルケアを行う

老衰が進行し、いよいよ最終段階に入ると、次第にご本人が目を覚ましていられる時間が少なくなってきます。このような時期には、ご家族も心の準備を進めながら、できる範囲でご本人の安らぎを大切にしたケアを心がけましょう。

特別なことをしようと無理をする必要はありません。たとえば、

- ・静かな声で話しかける

- ・手をやさしく握る

- ・好きだった音楽を流す

といった、ささやかな関わりでも、ご本人にとっては大きな安心につながるものです。

ほぼ寝たきりの状態であっても、聴覚は比較的最後まで保たれる感覚のひとつといわれており、声や音が届いている可能性は十分にあります。やさしく体に触れたり、そっと語りかけたりすることで、ご本人の不安や孤独感を少しでも和らげる助けとなるかもしれません。

こうしたひとときは、ご本人にとって穏やかな時間となるだけでなく、ご家族にとっても「そばにいることができた」という気持ちの支えになるでしょう。

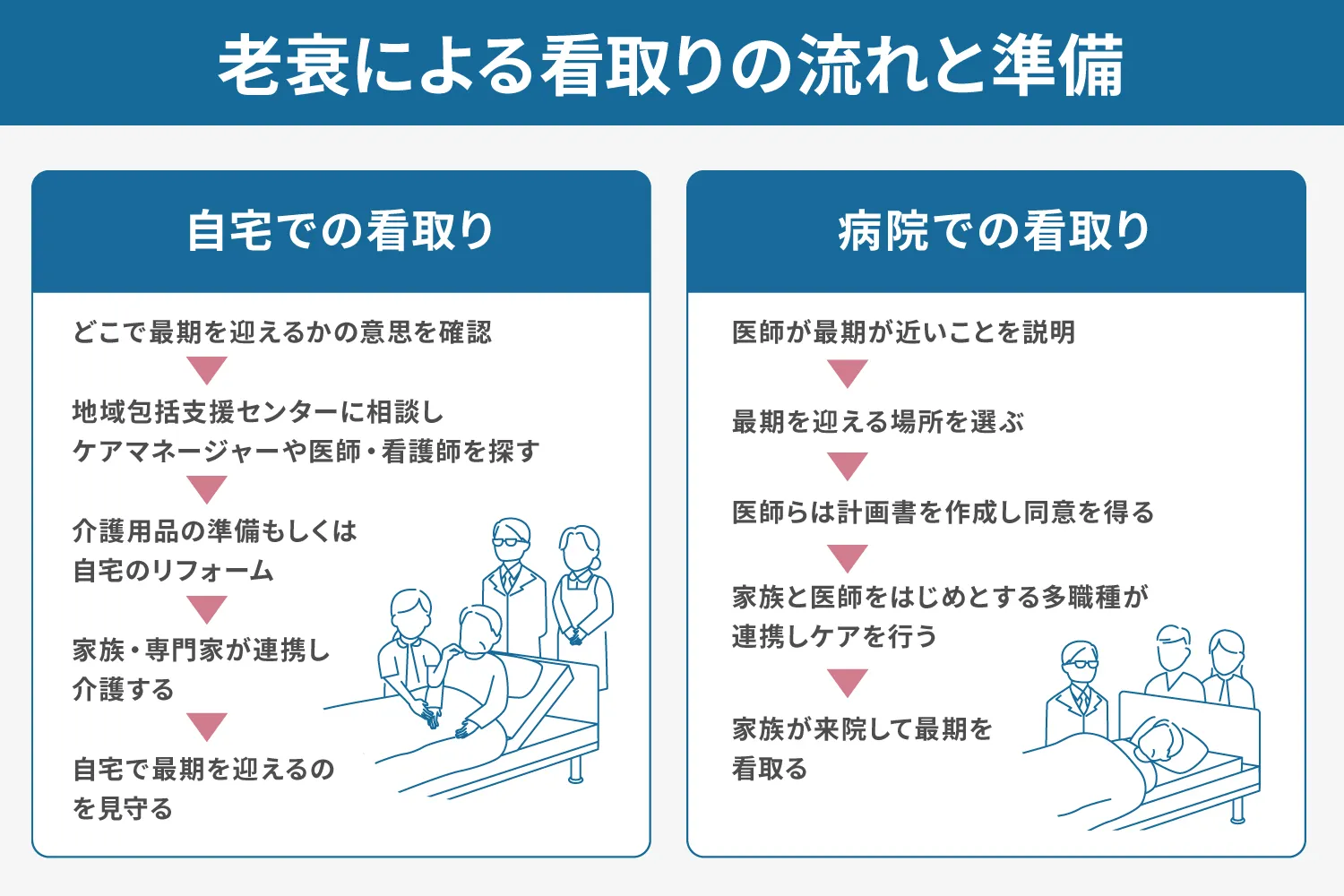

5 老衰による看取りの流れと準備

看取りとは、老衰で最期を迎える瞬間まで本人が尊厳を維持して生活できるようにケアすることです。通常、自宅や病院、介護施設で看取ります。

ここでは、場所別の見取りの流れや必要な準備に関して解説します。

5-1 自宅での看取りと施設での看取り

老衰で最期を迎える場所には、主に自宅や病院、介護施設があります。厚生労働省によると、2022年度に亡くなった方の総数は1,569,050人で、場所別の死亡数は以下の通りです。

※参考:厚生労働省

「厚生労働省「厚生統計要覧(令和5年度)」第1編 人口・世帯 第2章 人口動態 “死亡数・構成割合、死亡場所×年次別”」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_1_2.html , (参照2025-04-19)

2000年までは病院や診療所、自宅などがメインでしたが、近年は老人ホームなどの施設で看取られるケースも増えています。これには、2006年の介護報酬改定における介護施設での見取りケアに対する経済支援を強化する「看取り加算」が開始されたことが関係しています。

看取り加算とは、医師が医学的に回復の見込みがないと判断した終末期の患者に対して看取りケアを実施すると、報酬が加算される制度です。この制度変更がきっかけとなって、介護施設でも積極的にターミナルケアが実施されるようになりました。

5-2 看取りに必要な準備

自宅で看取る場合と病院で看取る場合の流れを紹介します。

自宅での看取り

- 1.高齢者本人と家族で話し合い、どこで最期を迎えたいかの意思を確認する

- 2.自宅を希望する場合、地域包括支援センターに相談し、ケアマネジャーや医師、看護師を探す

- 3.家族は介護用品を準備し、必要であれば自宅を介護に向けてリフォームする

- 4.要介護者本人・家族・専門家が連携し介護する

- 5.自宅で最期を迎えるのを見守る

病院での見取り

- 1.医師が、最期が近づいていることを本人・家族に説明する

- 2.本人または家族が、最期を迎える場所を選ぶ<

- 3.病院での看取りを希望する場合、医師は多職種と連携して計画書を作成し、本人または家族の同意を得る

- 4.家族と医師をはじめとする多職種が連携し、ケアを行う

- 5.最期が近づいたら家族に来院してもらい、看取る

なお病院で亡くなった場合は、そのまま医師が死亡診断書を作成します。自宅で亡くなった場合はかかりつけ医を呼び、死亡診断書を作成してもらう流れとなります。

葬儀のこと、

気軽にご相談ください

くらしの友では詳細な⾒積書を

作成し、疑問にも丁寧にお答えします。

6 Q&A|老衰死亡に関するよくある質問

大切な家族の老衰が進行すると、家族としては安らかにいられない時期が続くことが予想されます。また、さまざまな疑問も浮かぶのではないでしょうか。

ここでは老衰に関してよくある質問を取り上げ、解説します。参考にしてください。

6-1 点滴になったときの余命はどのくらい?

口から栄養や水分を取れなくなった場合、外部から補給するかどうか、補給するならどのような方法を取るかによって、残された時間が大きく変わります。

例えば点滴のみで栄養や水分を補給するのであれば、命が保てるのは数週間~数カ月程度といわれています。点滴を含む他の方法での栄養補給もしない場合、一般的に1週間程度とされています。

ただし、個人の体調や持病によって大きく変動し、数日~数週間程度の可能性もあります。食事も水分も摂取できなくなり、老衰の終末期に入ると、点滴なしでの生存期間は短くなります。

6-2 老衰から回復することはある?

老衰が進行すると、一時的に元気になる「中治り(なかなおり)」が起きることがあります。欧米では「last rally」と呼ばれ、世界的に知られている現象です。

中治りでは、寝たきりだった方が以下のような状態になります。

- ・急に意識がはっきりする

- ・会話ができるようになる

- ・食べ物や水を欲しがる

一時的に回復する医学的な理由は明らかになっていません。脳が生命を維持するために、ドーパミンやセロトニンなどを分泌することで起こるという説があります。

残念ながら、中治りは死期が近づくことを示すサインであるケースが多く、本復することはほとんどないでしょう。ただし老衰以外に衰弱する原因があり、適切な治療をした場合は、回復する可能性があります。

6-3 葬儀会社はいつのタイミングで決めればいい?

高齢のご家族に老衰の症状が見られるようになったら、万が一のときに備えて、早めに葬儀社を検討しておくことをおすすめします。複数の葬儀社と相談し、見積もりを比較することで、納得のいくかたちで依頼先を選定することができます。

とくに病院で最期を迎えた場合、霊安室に長時間安置してもらえることは少なく、早急に搬送先を決める必要があります。もし葬儀社が決まっていないと、限られた時間のなかで慌ただしく決めざるを得ず、「本当にこれでよかったのだろうか」と悔いが残ることもあります。

事前に葬儀社を選んでおくことで、自宅へのご遺体搬送や今後の段取りもスムーズに進み、ご家族が気持ちを落ち着けてお別れに臨むことができるでしょう。

くらしの友では、葬儀内容や費用について事前にご相談いただける「事前相談」を承っています。

ご希望やご予算に合わせたプランをご案内し、見積もりもご確認いただけますので、いざというときも安心です。

7 まとめ:老衰までの期間を正しく理解して後悔のない看取りを

老衰は、緩やかに身体機能が低下し、やがて自然死を迎える現象です。亡くなるときまで心安らかに過ごせるように、周囲の方は知識を得て準備しておくことが大切です。残された時間を過ごす場所が自宅でも施設でも、家族みんなで安心して見送れる体制を整えましょう。

高齢のご家族を心配されている方は、「くらしの友」にご相談ください。事前相談では、葬儀に関するご希望を丁寧にうかがい、プランや費用についてわかりやすくご案内いたします。

また直営の斎場をご覧いただくことも可能です。ぜひ一度お問い合わせください。