- 葬儀

喪失感による体と心の変化とは? 乗り越える6つの対処法を解説

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

大切な人を失ったとき、誰でも大きなショックを受け、悲しみに暮れることでしょう。同時に、心にぽっかり穴が開いたような「喪失感」を抱きます。喪失感は、大切な人との別れだけではなく、仕事、健康、人間関係など、人生の中で大きな存在を失ったときに感じるものです。

喪失感を抱えているときは、強い悲しみや不安だけでなく、体調不良や意欲の低下など、心と体の両方に変化が現れることがあります。日常生活にも支障を来してしまうことがあるため、適切なケアが大切です。

本記事では、喪失感による心と体の変化を解説するとともに、喪失感に直面したときの6つの対処法を紹介します。喪失感を抱え苦しい状況にいる方や、悩んでいる人のサポートをしたいと考えている方は、参考にしてみてください。

この記事で分かること

- 喪失感によって現れる心と体の変化

- 喪失感に直面したときの6つの対処法

- 自分自身や大切な人を支えるためのヒント

目次

1 喪失感を抱いているときの変化

喪失感とは、大切な人や物事を失ったときに感じる、深い悲しみや空虚な心の状態のことです。特に、家族や親しい人との死別は喪失感が大きく、無力感や孤独感、時には怒りや罪悪感といった、さまざまな感情に押しつぶされそうになる場合があります。そのような喪失感を抱いているときは、心や体の状態に変化が起こり、日常生活にも影響することがあります。具体的な変化や影響をいくつか挙げるので確認しましょう。

身体的な変化

- ・食欲減退

- ・睡眠障害

- ・呼吸障害

- ・疲労感、気力喪失

- ・頭痛、めまい、動悸 など

精神的な変化

- ・深い悲しみ、思慕の情

- ・孤独感、絶望感

- ・不安、恐怖、怒り

- ・罪悪感、自責感

- ・無気力感、虚無感 など

日常生活や行動への影響

- ・涙があふれてくる、ぼんやりする

- ・人との交流を避ける、引きこもる

- ・落ち着きがなくなる、注意力欠如

- ・集中力・判断力の低下

- ・故人ゆかりのものを一時的に回避する

心身の変化により、これまで普通にできていたことが難しくなることが多くあります。人によっては気分の落ち込みが長く続き、社会への適応が困難になる、あるいは悪化して精神を患うなどのケースもあります。

1-1 喪失感を抱く期間

喪失感は、時間の経過とともに少しずつ和らいでいくものだといわれています。しかし、その期間や感じ方は人それぞれです。

そのため、喪失感を抱く期間を断言するのは難しく、短期間で気持ちが落ち着く方もいれば、何年も悲しみを抱え少しずつ回復に向かう方もいます。

NPO法人HOPEプロジェクトが発表した「がん患者白書2016(遺族調査編)」によると、がんで亡くなった方のご家族のうち、喪失感が1年以上続く人は33%、3年以上続く人は20%存在することが分かりました。

あくまでもデータの一つですが、大切な人との死別による喪失感は大きく、長期にわたって影響する可能性があるといえるでしょう。

※参考:NPO法人HOPEプロジェクト

「がん患者白書2016(遺族調査編) がん遺族200人の声」

https://kibou.jp/images/20160114L.pdf ,(参照 2025-04-24)

2 喪失感に直面したときの6つの対処法

大切な人を失ったとき、最初は受け入れられず困惑することもあるでしょう。自分でもどう対処したらよいか分からなくなることもあるかもしれません。

そんなときは無理をせず、少しずつできることから始めることが大切です。ここでは、喪失感に直面したときに試せる6つの対処法を紹介します。

2-1 喪失感に向き合う

喪失感に直面したとき、無理に感情を抑え込もうとしてしまうことがあります。しかし、悲しみや怒り、不安などは我慢せず、その感情に向き合うことが大切です。

悲しいときには泣きたいだけ泣く方が、心にたまった感情を解放させることができます。泣くことで心が浄化され、少しずつ気持ちを整理できるようになるでしょう。

また、人が亡くなったときに悲しみと同時に怒りの感情が湧くことも、珍しいことではありません。

その怒りは、突然の別れに対する戸惑いや、死の原因・状況への納得のいかなさ、さらには「なぜ自分を置いていったのか」といった故人への思いや、もっと何かできたのではという自責の念など、さまざまな感情が入り混じって生まれるものです。

怒りを感じるときは、周囲に影響がない方法で発散するのも有効です。

例えば、クッションをたたいたり、誰もいない場所で大声で叫んだりすると、やり場のない感情を発散できます。

感情を押し込むと、後になってその気持ちが増幅することがあります。自分のありのままの感情を放出すると、徐々に心が落ち着いていくかもしれません。

2-2 気持ちを誰かに共有する

つらい気持ちを一人で抱え続けていると、その気持ちに押しつぶされそうになってしまうでしょう。そんなときは、自分の気持ちを誰かに話すことで、心の負荷を少し和らげることができます。

家族や友人に会って話をしたり、電話やメッセージで思いを伝えたりするだけでも有効です。話しているうちに感情が整理できる、相手が共感してくれることで孤独感が軽減するなどの効果が期待できます。身近な人以外にも、同じような経験をした人たちが集まるコミュニティや、オンラインのコミュニティを利用する方法もあります。

また、公的な相談窓口や電話・SNSなどの無料相談を利用するのも一つの手段です。一人では抱えきれない、誰かに助けてもらいたいと感じたときは、このようなサポートを頼ってみるとよいでしょう。

人と話すのが難しいときには、気持ちをノートに書いたり、共感できる本を読んだりするのも心を整理するのに良い方法です。

2-3 リラックスできる方法を試す

喪失感を抱いているときは、心身に負荷がかかっている状態です。そのようなときはリラックスできる方法を試してみてもよいでしょう。例えば、音楽や香りにはリラックス効果が期待できるものがあります。

2-3-1 リラックス効果が期待できる音楽を聞く

一度は音楽によって気持ちが癒された経験をしたことがあるのではないでしょうか。音楽を聴くと脳内ではドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質が分泌されリラックス効果をもたらすといわれています。

中でも、ヒーリング音楽や、テンポのゆっくりしたクラシック音楽などは、心拍数や呼吸を整え、ストレス軽減につながると考えられています。

どのような音楽を聴いたらよいか分からない場合は、川のせせらぎや鳥のさえずりといった自然の音を取り入れた音楽を試すとよいでしょう。

2-3-2 リラックス効果が期待できる香りを楽しむ

アロマテラピーが一般的に知られているように、香りには心を癒す効果が期待できます。リラックス効果がある香りにはさまざまな種類がありますが、特にラベンダーやカモミール、フランキンセンス、ヒノキなどはリラックス効果が高い香りとしておすすめです。

香りの成分は鼻を通して脳に届き、大脳辺縁系という感情や記憶をつかさどる部分を刺激します。これによって、緊張を和らげたり、気持ちを安定させたりする働きがあるとされています。アロマオイルやお香、ルームスプレーなど、自分に合った形で取り入れてみましょう。

2-4 趣味や運動する時間を設ける

喪失感を抱えているとき、一人でじっとしていると、どうしてもつらい感情ばかりが押し寄せてくるでしょう。そのようなときは、意識的に何かに集中する時間を作ると、気が紛れることがあります。

例えば、勉強や仕事に打ち込むことで、頭の中を整理しやすくなったり、自分の役割を感じられたりすることがあります。また、体を動かすことも効果的です。軽いストレッチや散歩、スポーツなどを通して体を動かすことで、ストレスホルモンが減少し、気分を安定させる脳内物質が分泌されるといわれています。

趣味に没頭する時間も心の回復につながります。読書、音楽、料理、手芸、絵を描くなど、自分の好きなことをすることで心に栄養を与えられるでしょう。

2-5 遺品の整理をする

大切な人を失った直後は、なかなか遺品の整理に手を付けられないかもしれませんが、心が少し落ち着いた頃に取りかかることで、気持ちを切り替えるきっかけになることもあります。

ただし遺品整理という作業は、思い出がよみがえってきて苦しくなってしまったり、処分に対する罪悪感を覚えたりしてつらいものです。遺品整理を始める際は、無理に急がず、自分の気持ちの準備ができてからゆっくり進めましょう。捨てがたい思い出の品は写真に残して記憶を大切にする方法もあります。

また、家族それぞれの都合や気持ちに配慮しながら、無理なく行うことも大切です。量が多かったり体力的に難しかったりする場合には、専門業者に依頼するのもおすすめです。

「くらしの友」では、故人の遺品を丁寧に回収しご供養まで行う「まごころ供養箱」というサービスを提供しています。故人の思い出を大切にしながら、安心して整理を進めたい方におすすめです。

2-6 専門家に相談する

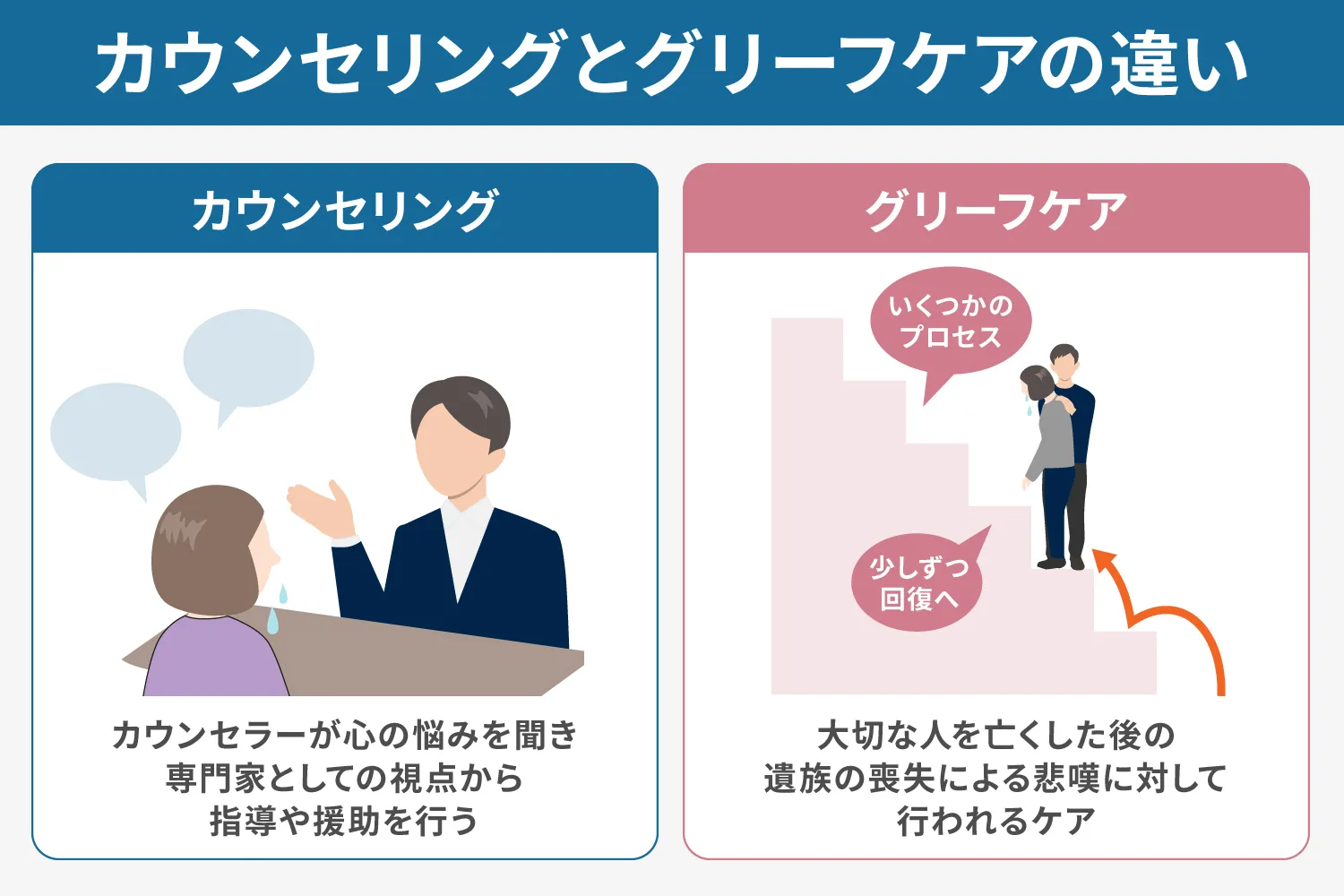

強い喪失感は、心のバランスを崩し、うつ病などの心の病気の引き金となることもあるため、喪失感が長く続く場合は、専門家に頼ることを検討してみましょう。具体的には、カウンセリングとグリーフケアという方法があります。以下にそれぞれ紹介します。

2-6-1 カウンセリング

カウンセリングとは、カウンセラーが心の悩みを聞き、専門家としての視点から指導や援助を行うことです。治療は精神科や心療内科、カウンセリングルームなどで受けることができます。

つらいときには、自分の気持ちをコントロールできなかったり、どうすればよいか分からなくなったりすることもあるでしょう。カウンセリングでは、話をじっくり聞いてもらうことで、気持ちを整理する助けになります。必要に応じて、心の状態に合わせた支援も受けられるため、早い段階での相談が回復への一歩になるでしょう。

2-6-2 グリーフケア

グリーフケアとは、喪失による悲嘆へのケアのことです。海外では広く普及している国もあり、日本では一般的に、大切な人を亡くした後の遺族に対して行われるケアを指します。

大切な人を亡くしたとき、冒頭でお伝えしたように大きな喪失感を抱き、心身に大きな変化や影響が起こります。そのような状態の人に寄り添い、支援するのがこのグリーフケアの目的です。遺族はグリーフケアを受けることで、いくつかのプロセスを経て、少しずつ回復へ向かっていきます。

実は、葬儀自体もグリーフケアの一つです。亡くなった直後の遺族は、深い悲しみの中で葬儀を進めなければなりませんが、通夜・葬儀を通じて非日常の空間で体を動かし、僧侶の読経を聞き、弔問客とあいさつを交わすことにより、少しずつ現実を受け入れる準備ができます。故人をしのぶ言葉をかけられたり、思い出話を共有したりする中で、悲しみに寄り添ってもらえる安心感や、葬儀をやりきったことへの達成感が、心の一区切りとなることもあります。

くらしの友では、不定期でグリーフケアプログラムをご用意しております。

ご関心のある方はご連絡ください。

3 まとめ

大切な人を亡くしたとき、喪失感は想像以上に深く、心や体、日常生活にも大きな影響を及ぼします。悲しみや虚無感といった精神的な変化だけでなく、睡眠障害や食欲不振など身体的な不調も現れることがあります。

喪失感に向き合うのは簡単なことではありませんが、無理をせず、自分のペースで過ごすことが大切です。本記事でご紹介したような方法を参考にして、少しずつ気持ちに対処しながらゆっくりと前に進みましょう。

「どのような形で送り出せばよいのか分からない」「気持ちの整理がつかない」などお悩みの方は、東京・神奈川を中心に多くの実績のある「くらしの友」にご相談ください。ご家族の想いに寄り添い、丁寧にご葬儀のサポートをいたします。故人を見送った後のグリーフケアへの取り組みも行っています。詳しくは「くらしの友」の公式サイトをご覧ください。