- 葬儀

北枕とは? 縁起が悪いといわれる理由や、宗教ごとのご遺体安置方法を紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

「北枕(きたまくら)」という言葉を耳にしたことはあるけれど、宗教的な背景や込められた意味を知らない方は多いのではないでしょうか。また、日常生活の中で「北枕で寝るのは縁起が悪い」とも聞いたことがあり、なぜそのようにいわれるのか疑問に思う方もいるでしょう。

本記事では、北枕の意味・由来や、宗教別のご遺体の安置方法、北枕は縁起が悪いといわれる理由など、北枕に関する知識や疑問を幅広く解説します。北枕について正しく理解したい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 北枕の意味や由来、縁起が悪いとされる理由

- 宗教ごとの北枕の考え方と、ご遺体の安置方法

- ご遺体を北枕で安置できない場合の対処方法

目次

1 そもそも北枕とは?

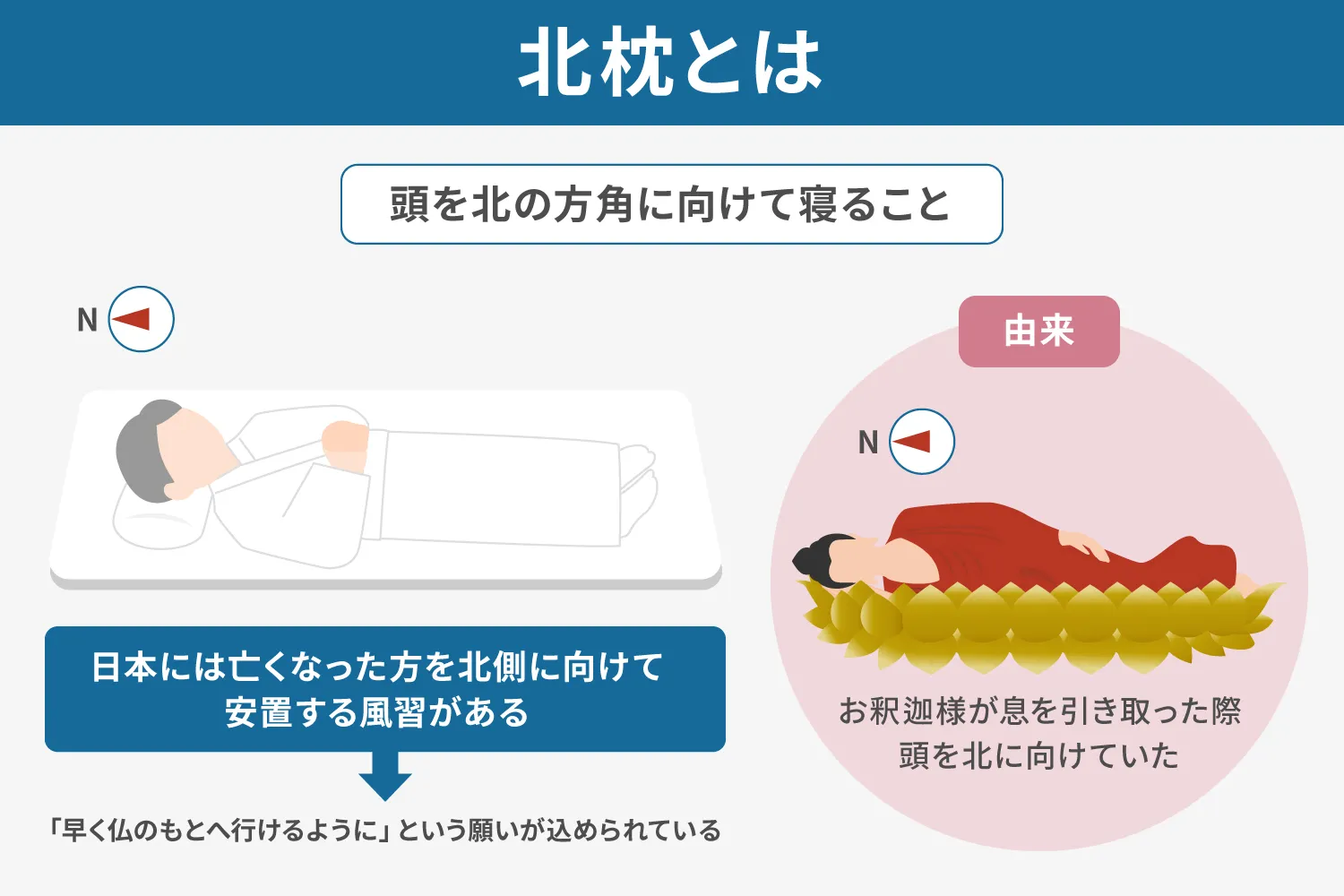

北枕(きたまくら)とは、頭を北の方角に向けて寝ることです。日本には亡くなった方を自宅で安置する際に、頭を北側に向けて仰向けで寝かせ、両手を胸の上で組む風習があり、これを北枕と呼びます。

この風習は、仏教の始祖であるお釈迦様が息を引き取った際に、頭を北に向けていたことが由来とされています。仏教においては、お釈迦様と同じ姿勢を取ることで極楽浄土に迎えられると考えられており、「亡くなった人が早く仏のもとへ行けるように」という願いを込めて、北枕で寝かせるようになったといわれています。

1-1 頭北面西との違いは?

北枕と似ている言葉に「頭北面西(ずほくめんさい)」というものがあります。これは亡くなった方を安置する際に、ご遺体の頭を北に、顔を西に向ける姿勢のことです。昔の日本や中国では、地位が高い僧侶などに用いられていました。

この姿勢は、正式には「頭北面西右脇臥(ずほくめんさいうきょうが)」と呼ばれ、お釈迦様が亡くなられたときの様子を描いた「涅槃図(ねはんず)」が由来です。このときお釈迦様は、頭を北に、顔を西に向け、右脇を下にして横になる姿勢で入滅したといわれています。宗教的な意味合いにおいては共通しており、故人が安らかに成仏できるようにと願う気持ちが込められています。

なお、北枕が難しい場合は西枕にするといった風習もあります。

2 【宗教別】ご遺体の安置方法

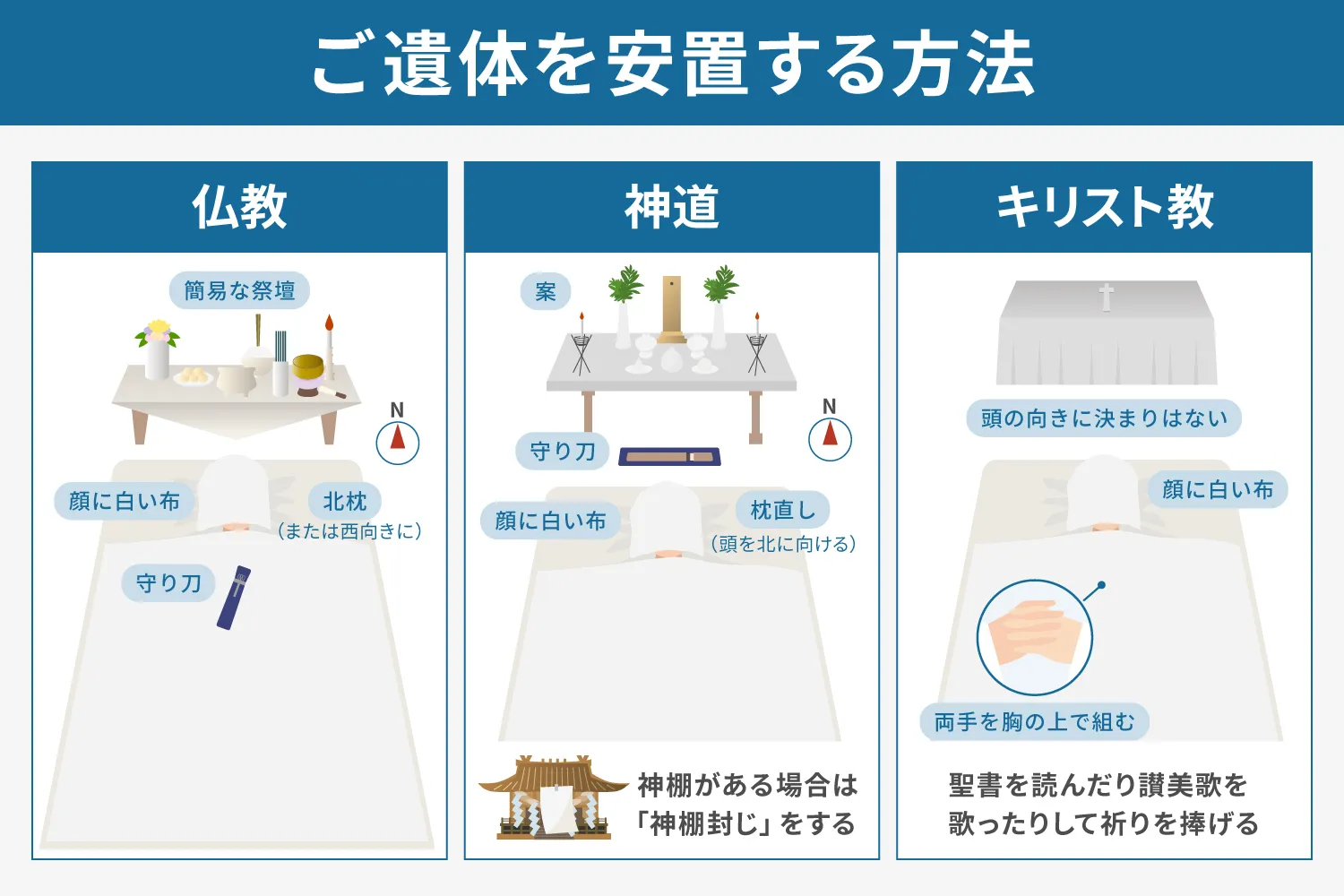

ご遺体を安置する方法は、宗教によって意味や作法に違いがあります。ここでは、日本で多く見られる仏教・神道・キリスト教の3つの宗教について、それぞれの安置方法の特徴を紹介します。

2-1 仏教の場合

仏教では、北枕が一般的な安置方法とされています 。頭を北に向けて仰向けに寝かせ、顔には白い布をかけ、両手を胸の上で組む姿勢です。

先述のように、北枕の姿勢はお釈迦様の入滅時の姿に由来するとされ、故人が安らかに極楽浄土へ旅立てるようにとの願いが込められています。寺院によっては、ご本尊に向かって右側に頭が来るように安置する場合もあります。

ご遺体の枕元には、小ぶりの机で簡易な祭壇を設け、香炉・燭台・花立・水を入れたコップ・一膳飯などをお供えします。ただし、これも地域や宗派によってさまざまです。

また、葬儀が執り行われるまでは、ろうそくや線香を絶やさないようにするのが習わしです。しかし、現代では事情が変わってきているため、ろうそくは線香をつけるときのみにするなど、防火面やご家族の負担を考慮した対応が取られています。

2-2 神道の場合

神道においてもご遺体の頭を北に向ける風習がありますが、「北枕」ではなく「枕直し」と呼ばれます。北に頭を向けるのは、神道では北が最上位の上座とされているからです。枕直しにしたら顔に白い布をかけ、両手を胸元で合わせます。

枕元には白張りの枕屏風を立て、守り刀を置きます。枕飾りとして、「案」と呼ばれる八脚の小机を用意し、榊・燭台・お神酒・洗米・塩・水をお供えするのが一般的です。玉串や生前に故人が好んだ食べ物をお供えするケースもあります。

また、自宅に神棚がある場合は、神棚の扉を閉め白紙で封じます。これを「神棚封じ」と言い、死を穢れととらえる神道の考え方に基づき、忌明けまで死の穢れが神様に及ばないようにするためです。

2-3 キリスト教の場合

キリスト教では、ご遺体を安置する際の頭の向きに関して、決められた慣習はありません。仰向けに寝かせたら、ご遺体の顔に白い布をかぶせ、手を胸の前で組むのが一般的です。枕飾りの風習もありませんが、小ぶりな机の上に十字架・燭台・聖書・賛美歌集を置くケースもあるようです。パン・ワイン・生花などをお供えすることもあります。

教派によっては、家族や教会関係者が集まり、聖書を読んだり賛美歌を歌ったりして祈りを捧げるなど、故人の冥福を祈ることも多く見られます。

3 ご遺体を北枕で安置できない場合はどうしたらよい?

北枕で安置するのが難しい場合は、無理に北枕にする必要はありません。現代の住宅事情はさまざまです。部屋の向きや家具の配置などとの兼ね合いを考慮し、西向きか自宅のレイアウトに合わせて自然な向きにするなど、柔軟に対応しましょう。

また、諸事情によって自宅での安置が難しく、斎場に安置する場合も、北枕にこだわらなくとも問題ありません。故人への敬意を大切に、現実的な方法を選びましょう。

4 北枕は縁起が悪いといわれる理由

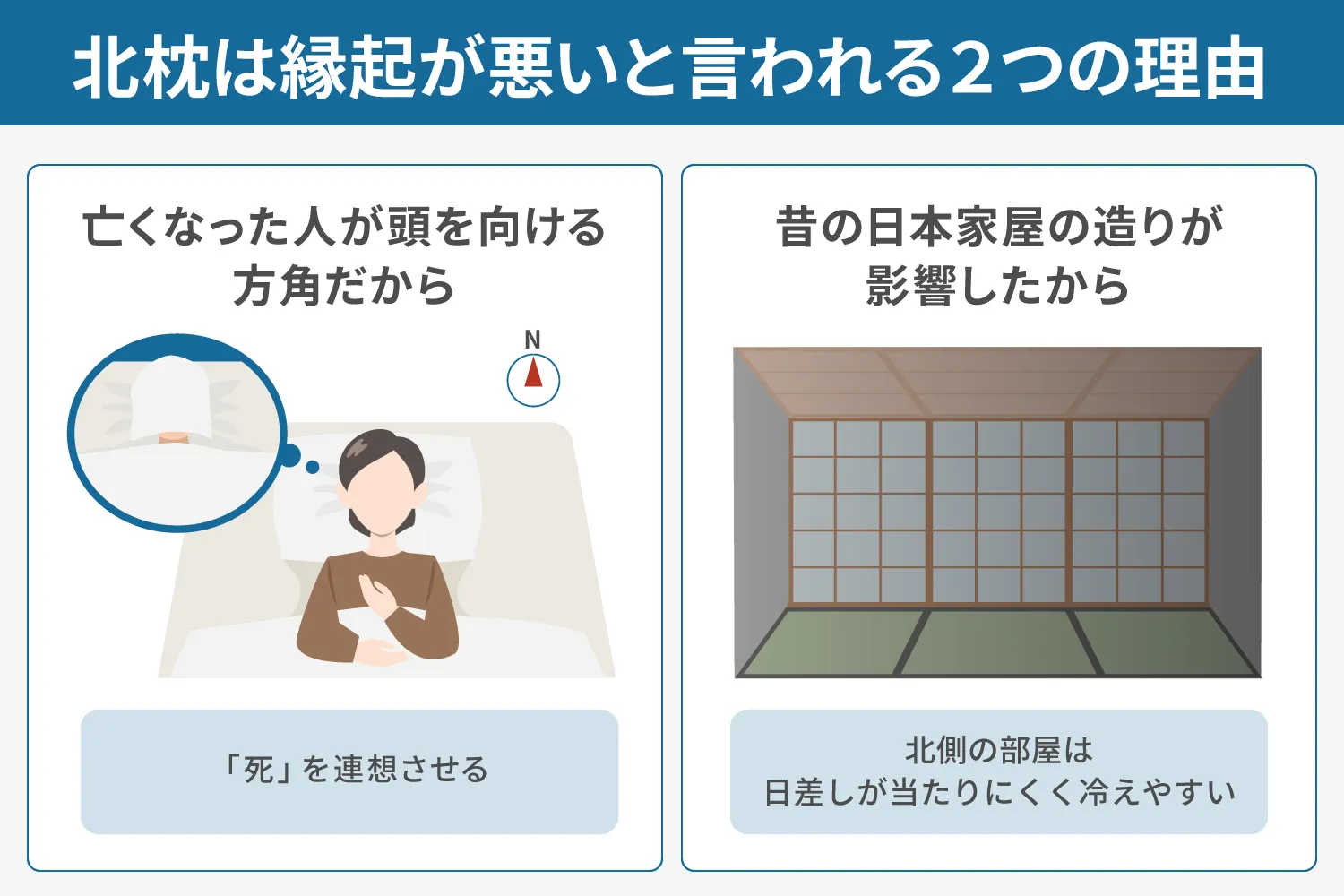

北枕はご遺体を安置する風習の一つですが、日常生活の中で頭を北向きにして寝ることは「縁起が悪い」といわれています。ここでは、なぜそのような認識が広まったのか、主な2つの理由を紹介します。

4-1 亡くなった人が頭を向ける方角だから

先述の通り、北枕は故人を安置する際の風習です。そのため、日常生活の中で同じように北向きで寝ると「死」を連想させ、「北枕で寝るのは縁起が悪い」といった説が世間に広まったと考えられています。

ただし、この俗説には科学的な根拠はありません。

4-2 昔の日本家屋の造りが影響したから

もう1つの理由として、かつての日本家屋の造りが影響したという説もあります。昔の家屋は木材で建てられており、障子が多く使われていたため、隙間風ができやすい構造でした。特に冬は寒さが厳しく、冷たい風を完全に遮断するのは難しかったでしょう。

さらに、北側の部屋は日差しが当たりにくく冷えやすいため、体調を崩さないためにも「北側で寝るのは避けた方が良い」といわれるようになりました。つまり、北枕は縁起が悪いというよりも、生活の知恵から発生した教訓のようなものと推測されます。

いずれにしても、「北枕は縁起が悪い」という説には確かな根拠がないことが分かります。さまざまな見方があるため、快適に眠れる環境であれば方角は気にしなくてよいでしょう。

5 北枕が健康に良いというのは本当?

北枕は縁起が悪いといわれる一方で、「北枕は健康に良い」という話を聞いたことがあるかもしれません。この説の背景には、東洋医学の「頭寒足熱(ずかんそくねつ)」があります。これは、頭を冷やして足を温めると血流が良くなり健康につながりやすいという考え方です。北は南より気温が低いため、北枕にすると頭寒足熱を実践できるという考え方から、健康に良いという説が広まったようです。

6 海外にも北枕の文化はある?

海外では北枕のような頭の向きに関する文化があるのでしょうか。仏教発祥の地であるインドでは「楽園は北側、死者が集まる場所は南側」と考えられているため、北枕が好まれる傾向にあります。

また仏教を信仰する人が多いタイでは、ご遺体の頭を南向きにして安置する風習があるため、南枕は縁起が悪いとされているようです。

一方、仏教の文化がない欧米では、そもそも寝る向きにこだわる慣習はありません。

7 まとめ

北枕は、亡くなった方の頭を北に向けて安置する日本の風習です。仏教のお釈迦様の入滅時の姿勢に由来し、故人が極楽浄土へ迎えられるようにという願いが込められています。

日常での北枕は縁起が悪いといわれるのは「死」が連想されるためですが、風水や東洋医学では健康面でプラスになるという考え方もあります。北枕については宗教や地域をはじめ、考え方によってさまざまなので、状況に応じた柔軟な対応が大切です。

葬儀社「くらしの友」では、故人とのお別れをサポートしております。東京・神奈川を中心に多くの実績があり、宗教や地域の習慣に合わせ、ご家族のご希望に沿った形をご提案可能です。

葬儀や法要のことに関して分からないことやお悩み事がある場合は、ぜひくらしの友にご相談ください。