- 法事・法要

喪中とは?忌中との違いや期間中にやって良いこと・悪いことを解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

「喪中」や「忌中」という言葉を聞いたことはあっても、それが何を意味するのか、なぜそのような文化があるのかを正しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、喪中と忌中の違い、それぞれの期間の過ごし方、やって良いこと・悪いことを地域の慣習やマナーも踏まえながら分かりやすく解説します。

この記事で分かること

- 「喪中」と「忌中」の違いと、それぞれの意味・期間について

- 喪中期間中に控えるべき行動や、しても差し支えないこと

- 喪中期間の過ごし方や心構え

目次

1 喪中とは?

大切な家族を失った後、日本では喪中という期間が設けられます。ここでは喪中の意味や対象の範囲などを詳しく説明します。

1-1 喪中とは喪に服する期間のこと

喪中(もちゅう)とは、近親者が亡くなった際に、故人を偲び、慎ましい生活を送る期間のことです。この期間中は、個人や家族が悲しみを深く受け止め、祝い事や派手な行事は通常、控えるべきとされています。喪中の期間は、一周忌法要が終わるまでの1年間とされています。

また「服喪(ふくも)」という言葉も使われます。服喪は文字通り「喪に服す」という意味で、故人を偲ぶ心情的な意味合いが若干強くなりますが、基本的には喪中と同じ意味でありどちらを使っても間違いではありません。ただし近年では喪中の方が多く使われる傾向にあります。

1-2 喪中と忌中との違い

また「喪中」と似た言葉に「忌中(きちゅう)」があります。どちらも日本独自の文化であり、故人の死を悼み冥福を祈る期間を指しますが、「喪中」と「忌中」では期間と意味合いが異なります。

仏教において、忌中は四十九日までが一般的です。仏教では故人が亡くなってから四十九日間は冥土を旅するため、この期間は故人の魂がまだこの世にとどまっていると考えられています。

一方、神道では、五十日祭(ごじゅうにちさい)までの50日間を忌中とするのが習わしです。神道では、死は穢れ(けがれ)をもたらすとされており、忌中の間は遺族も穢れた状態にあると考えられ、他の方に穢れを広めない社会活動が制限されてきました。

つまり喪中は故人をしのぶ期間、忌中は故人の冥福を祈りながら穢れを避ける期間といえるでしょう。忌中について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

1-3 喪中の対象となる範囲

喪中の対象となる範囲としては「二親等以内の親族」が亡くなった場合に、喪中とすること一般的です。

一親等:両親・子供(実子・養子)

二親等:兄弟姉妹・祖父母・孫

これらの親族が亡くなった場合、翌年の正月などに年賀状を控える「喪中はがき」を出すのが通例です。

しかし、喪に服するかどうかは地域や家庭の慣習によっては対応が異なり、必ずしも血縁関係のみに適用されるわけではありません。故人との思い出や関係が深い場合には、三親等以降の親族(従兄弟や大叔父など)でも喪に服すケースもあります。

【三親等以降とは】

おじ・おば、いとこ、義理の親族(義父母、義兄弟姉妹など)などは三親等またはそれ以上にあたります。

これらの親族が亡くなった場合には、個人の関係の深さや家庭の方針によって判断されます。

たとえば、同居していたおじやおばが亡くなった場合は、喪に服すこともあります。

2 喪中で避けた方がよいこと

喪中の期間は、故人を偲びながら慎ましく過ごす生活が求められます。ここでは喪中に控えた方が良い行動や活動を詳しく解説します。

2-1 年賀状を出す

喪中の期間は、慶びごとである年賀状は控えるのが一般的なマナーです。代わりに「喪中はがき(年賀欠礼状)」を、11月〜12月上旬に送るのが通例です。

2-2 お正月のお祝い

おせち料理や門松・しめ飾り、初詣などのお正月行事は控えるのが一般的です。ただし、初詣については「忌明け(49日)」を過ぎていれば、行く方もいます。

2-3 結婚式や華やかなイベントへの参加

結婚式や成人式、パーティーなどの慶事は、喪中の間は遠慮するのが通例です。ただし、本人や家族の判断で参加する場合もあり、その際は控えめな服装で目立たないように配慮します。

2-4 お祝い事への参加や贈り物

引っ越し祝いや出産祝い、誕生日会なども、贈る側であれば控えるのが一般的です。受け取る側であれば、相手の厚意に感謝し、受け取ること自体は差し支えないとされています。

2-5 派手な服装やアクセサリー

喪中の間は、黒や地味な色の服を選ぶのがマナーとされています。派手なアクセサリーやメイクも控えめにしましょう。

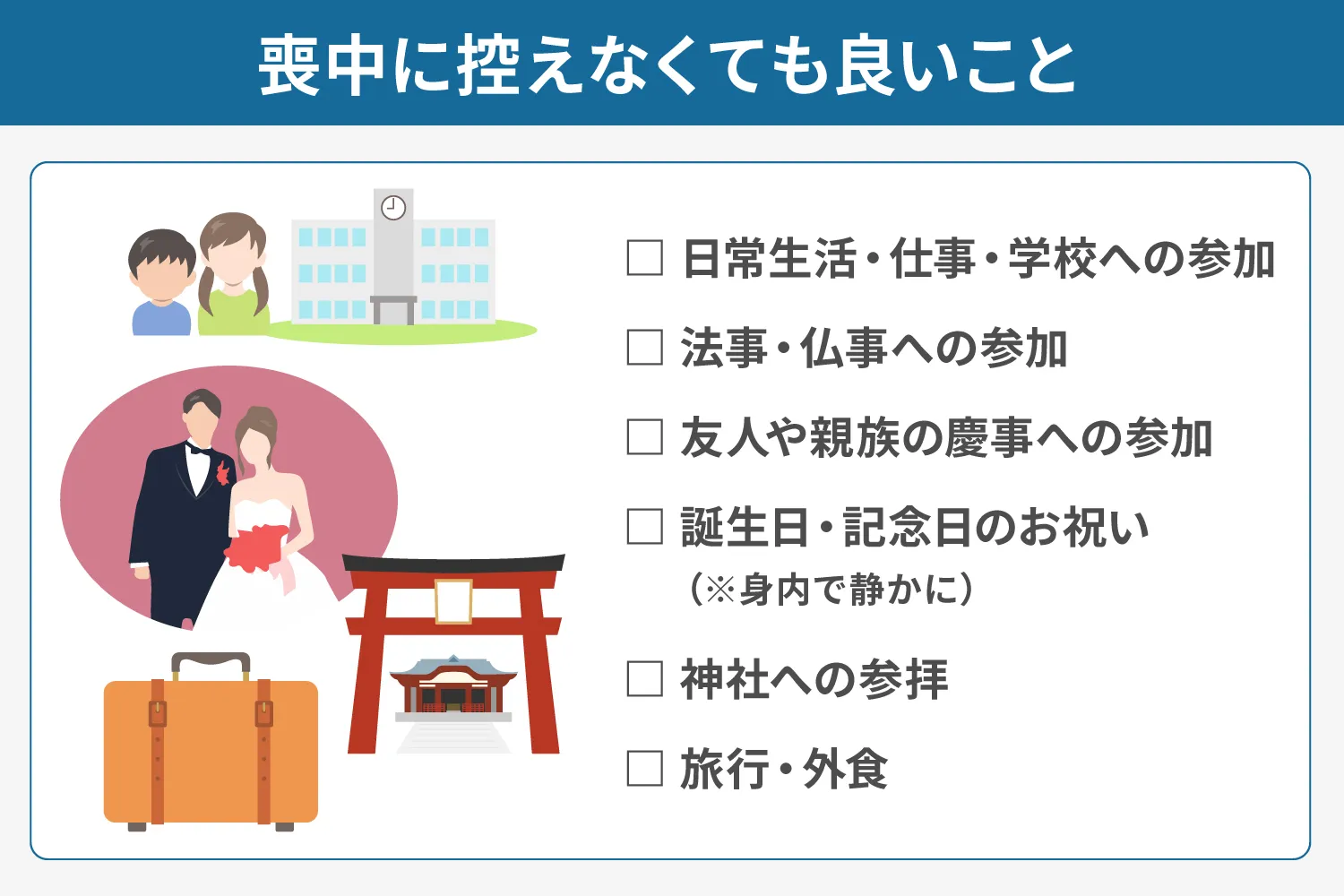

3 喪中に控えなくても良いこと

喪中期間は、祝い事や派手な行事を避けるのがマナーですが、全ての行動が制限されるわけではなく、適切な配慮をすれば許容されます。ここでは、3つの行動をご紹介します。

3-1 日常生活・仕事・学校への参加

喪中だからといって、日常の生活や仕事、学業を控える必要はありません。 四十九日(忌明け)を過ぎていれば、多くの社会活動は再開して問題ないとされています。

3-2 法事・仏事への参加

喪中であっても、初七日や四十九日、一周忌などの法事は大切な行事とされ、積極的に参加するのが一般的です。

3-3 友人や親族の慶事への参加

四十九日を過ぎていれば、友人や親族の結婚式などに参加することもあります。 参加する際は、服装や言葉遣いに配慮し、控えめな形で出席するのがよいでしょう。 なお、「喪中のため出席を控えさせていただきます」と丁寧にお断りするのも、失礼にはあたりません。

3-4 誕生日・記念日のお祝い(身内で静かに)

にぎやかな集まりは控えた方が無難ですが、家族で静かにお祝いする程度であれば問題ありません。特に子どもの誕生日など、気持ちの切り替えや家族のケアとして、ささやかに祝うご家庭もあります。

3-5 神社への参拝

忌中は神道の考え方により神社参拝を控える方もいますが、四十九日を過ぎていれば問題ないとする考え方も増えています。

3-6 旅行・外食

気分転換や心のケアとしての旅行や外食は、喪中であっても差し支えありません。無理のない範囲で、周囲への配慮を忘れずに過ごすことが大切です。

喪中の過ごし方については、忌明けのタイミングによっても異なります。詳しくは、以下の記事をご参照ください。

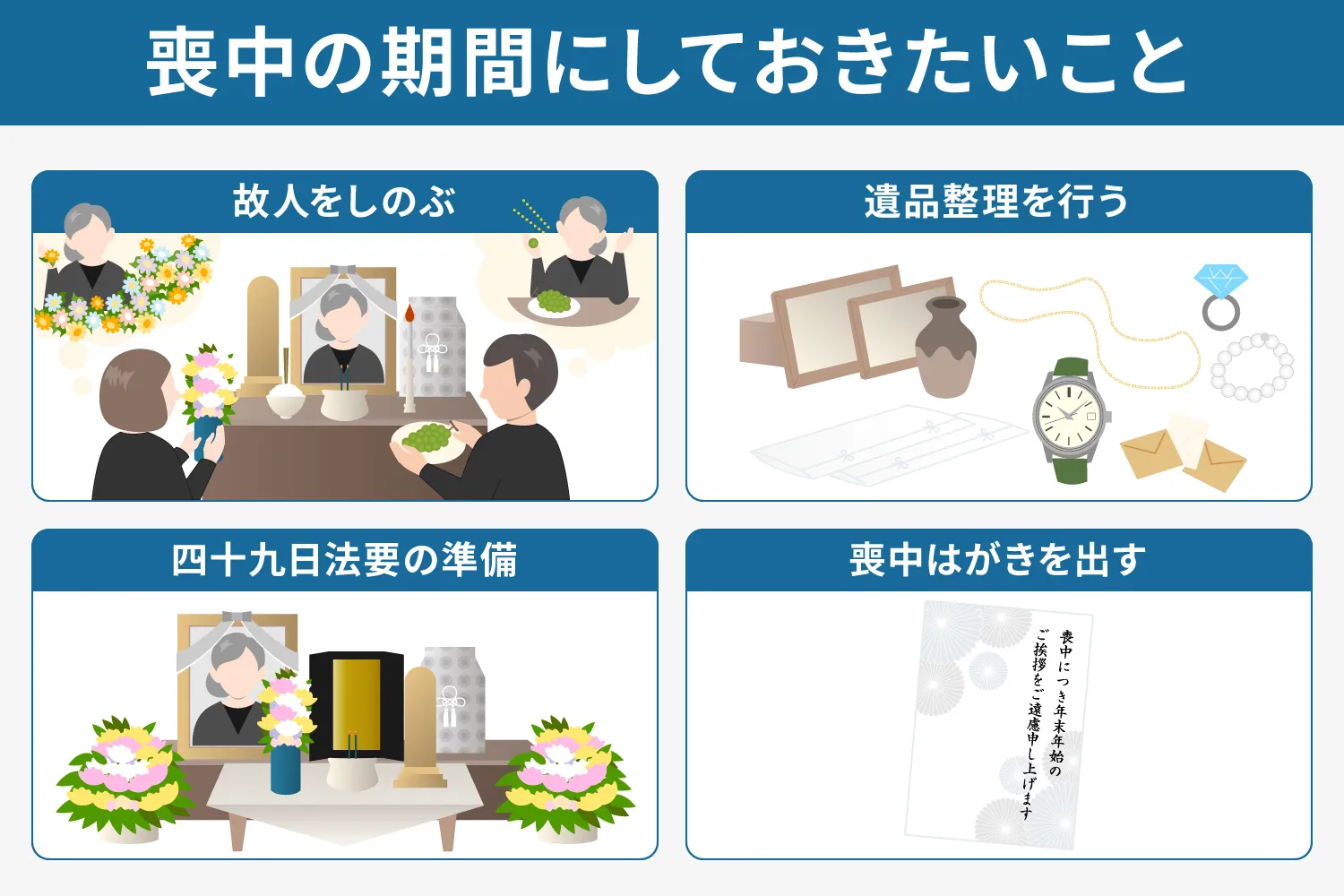

4 喪中にしておきたいこと

喪中の期間にはするべきことがいくつかあります。いずれも故人を思い、感謝しながら行いましょう。

4-1 故人を偲ぶ

喪中の期間で大切なのは、故人を偲ぶ気持ちです。日々の生活の中で故人との思い出を振り返り、冥福を祈る時間を持ちましょう。

「偲ぶ」という言葉には、故人を懐かしく思い出すという意味が込められています。悲しみの中でも遺影に手を合わせたり、故人が好きだった花や食べ物を供えたりしながら、思い出を大切にすることが故人への供養となります。

4-2 遺品整理や形見分けを行う

遺品整理には決められた期限は特にありません。しかし故人の魂が現世と来世の間で彷徨うとされる四十九日の間に遺品整理を行うことで、故人の執着や心残りを解消し、安らかな旅立ちを助けるという考え方があります。

4-3 四十九日法要を行う準備

四十九日法要は、故人の魂が極楽浄土へ向かうための重要な法要とされています。この法要を滞りなく進めるには、事前の準備が大切です。準備の内容と手順を大まかに説明します。

● 日程と会場の決定

法要の日と会場は、法要の3~4週間前を目安に決定します。日程は、まずは僧侶の予定を確認し、遺族・親族の都合と合わせて調整します。会場は自宅や菩提寺・葬儀斎場・会館などのほか、四十九日に納骨を行うことも多く、その場合は霊園で法要を行うケースもあります。

● 僧侶への依頼

僧侶の依頼は、菩提寺がある場合は特に早めに行うことが大切です。まず、どなたが来てくださるのかを確認しましょう(住職や副住職など)。次に、お布施の準備をしっかり整えておく必要があります。さらに、法要後に会食を行う予定がある場合は、事前にその旨を僧侶に伝えておきます。

● 参列者への案内

参列者への案内は、親族や近しい方々に対して案内状や電話で連絡をしましょう。法要の日時や場所、服装、持ち物などの詳細を伝えます。お供え物の持参を控えていただきたい場合、その旨もあわせて知らせましょう。「お供え物はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と記載することで、参列者に配慮をお願いできます。

● お斎(会食)の手配

会食の手配が必要な場合、法要後の「お斎(おとき)」の準備を行うことが大切です。まず、会場を手配し、人数に合わせた仕出し料理を依頼します。また、参列者にアレルギーがある場合など、特別な配慮が必要な場合は、事前に確認しておくことも忘れないようにしましょう。

● 引き出物(返礼品)の準備

参加者へは「香典返し」や「粗供養」を用意することが一般的です。定番の品としては、タオル、茶菓子、洗剤、カタログギフトなどがあります。予算については、一般的に2,000円〜5,000円程度が目安とされています。

● 位牌・納骨の準備

まず、白木の仮位牌は、本位牌へ切り替える必要があります。こちらは法要までに準備しておきましょう。また、納骨を予定している場合は、当日に行うことが多いため、霊園や墓地の許可を取り、立ち会いの予約も忘れずに行っておくことが大切です。

四十九日法要には、服装や振る舞いなどのマナーがあります。詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

4-4 喪中はがきを出す

喪中の期間中は、普段年賀状をやり取りしている方々へ喪中はがきを送るのが一般的です。これは、年末年始の慶事を控える意思表示であると同時に、故人の訃報を伝える役割もあります。

参加者へは「香典返し」や「粗供養」を用意することが一般的です。定番の品としては、タオル、茶菓子、洗剤、カタログギフトなどがあります。予算については、一般的に2,000円〜5,000円程度が目安とされています。

はがきの文面には「喪中につき年始のご挨拶を控えさせていただきます」といった一文を添え、故人の名前や没年月日を記載しましょう。

喪中はがきのマナーに関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

5 まとめ:喪中は故人をしのぶ大切な期間

喪中は故人をしのび、感謝の気持ちを持って過ごす大切な期間です。日常生活の中で故人を思い、穏やかな気持ちで冥福を祈ることが何よりの供養となります。喪中に控えるべき活動、問題ない行動を把握し、周囲との関係にも配慮しながら穏やかに過ごしましょう。

不安がある場合は、専門のサポートを受けるのも一つの方法です。葬儀や法要に関する疑問や相談をお持ちの方は、「くらしの友」までお問い合わせください。経験豊富なスタッフが、喪中のマナーや法要の準備を丁寧にサポートいたします。