- 終活

年賀状じまいの書き方 40代から始める相手別の文例と注意点

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

年賀状じまいを考え始めた40代の方の中には「年賀状を出すのをやめたいけれど、相手に失礼ではないか」と迷う方も多いのではないでしょうか。家庭や仕事での責任が増える年代だからこそ、無理をせず関係を保つ工夫をしたいものです。

本記事では、年賀状じまいに関する基礎知識から40代で年賀状じまいをする人の心理、書き方と注意点などを紹介します。文例を挙げながら解説するので、ぜひ参考になさってください。

この記事で分かること

- 年賀状じまいの基本と広がる背景

- 年賀状じまいの書き方と注意点

- 40代向けの年賀状じまいの文例

目次

1 年賀状じまいとは?

年賀状じまいとは、これまで続けてきた年賀状のやり取りを終える意思を、感謝の言葉とともに伝えることを指します。「終活年賀状」とも呼ばれ、これまでの関係に敬意を払いつつ、年賀状のやり取りを控える旨を知らせる最後の年賀状です。

近年では、SNSやメールなどのデジタルツールが普及し、年賀状にかける時間やコストを見直す人が増えています。仕事や家庭の両立に忙しい40代の人たちにも、無理のない方法で人付き合いを続けたいという考え方が広がっています。

年賀状じまいは「関係性を断つ」のではなく「付き合い方を変える」という選択です。形式にとらわれず、自分らしい関係性を築く第一歩として受け止めるとよいでしょう。

2 40代で年賀状じまいをする人の理由

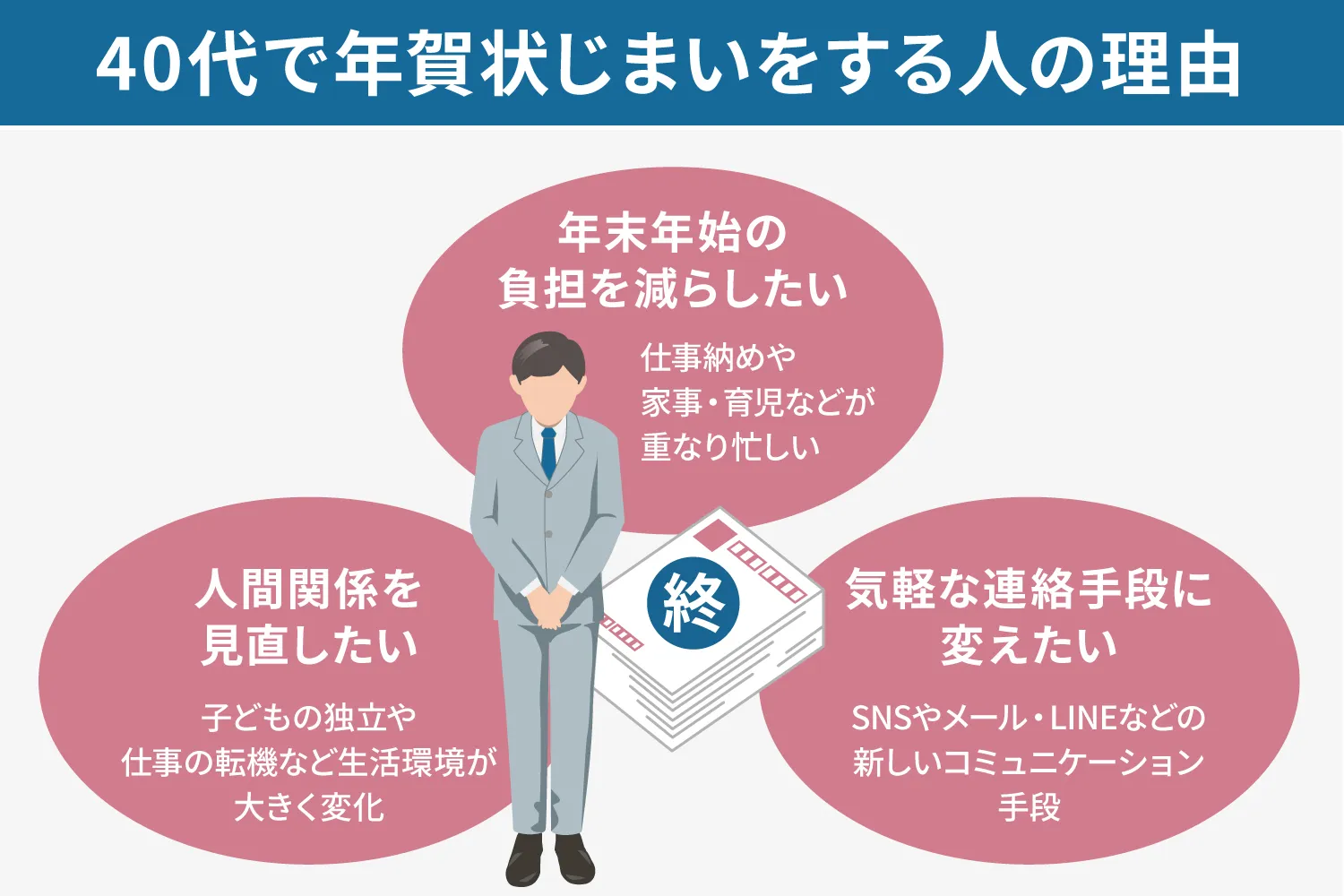

高齢者に限らず、40代でも年賀状じまいを選ぶ人が増えています。ここでは、その代表的な理由を見ていきましょう。

2-1 年末年始の負担を減らしたい

年末年始は仕事納めや家事・育児などが重なり忙しく、年賀状の準備にかける時間を確保するのが難しい時期です。文章作成や印刷、宛名書き、投函といった作業は手間がかかり、印刷代や郵送料といった費用もかかります。そのため、毎年の負担を減らしたいという理由で年賀状じまいを選ぶ人が増えているのです。

年賀状をやめる代わりに、SNSやメールで新年のあいさつを伝える方法を取り入れることで、関係性は保ちつつ、自分の生活も大切にできるとして広がりつつあります。

2-2 人間関係を見直したい

40代は、子どもの独立や仕事の転機など、生活環境が大きく変化する時期です。その中で「年賀状だけの関係」を見直し、より意味のあるつながりを残したいと考える人が増えています。

年賀状じまいは「関係を断つ」行為ではなく「本当に大切な人と向き合う」ための整理といえます。SNSやメールなどで近況を知ることができる現代では、紙のやり取りを控えても心の距離が離れるわけではありません。大切なのは、相手への感謝を忘れず、今後も交流を続けたい気持ちを添えることです。丁寧な言葉を選べば、理解してもらえるでしょう。

2-3 気軽な連絡手段に変えたい

年賀状じまいは、決して「疎遠になる」ための行為ではありません。むしろ、SNSやメール、LINEなどの新しいコミュニケーション手段へ切り替える前向きな選択といえます。例えばInstagramで近況を共有したり、LINEで気軽にメッセージを送り合ったりと、日常的なやり取りが増えるケースもあります。

こうした手段の活用によって「久しぶりに会おう」「また話そう」といった新たな交流が生まれることもあります。SNSを利用しない相手には、メールや電話、季節の便り(暑中見舞いなど)で気持ちを伝えるのも良い方法です。

年賀状じまいは終わりではなく、つながり方の進化として捉えられます。明るく柔らかなトーンで伝えることで、相手にも誠実な印象を残せるでしょう。

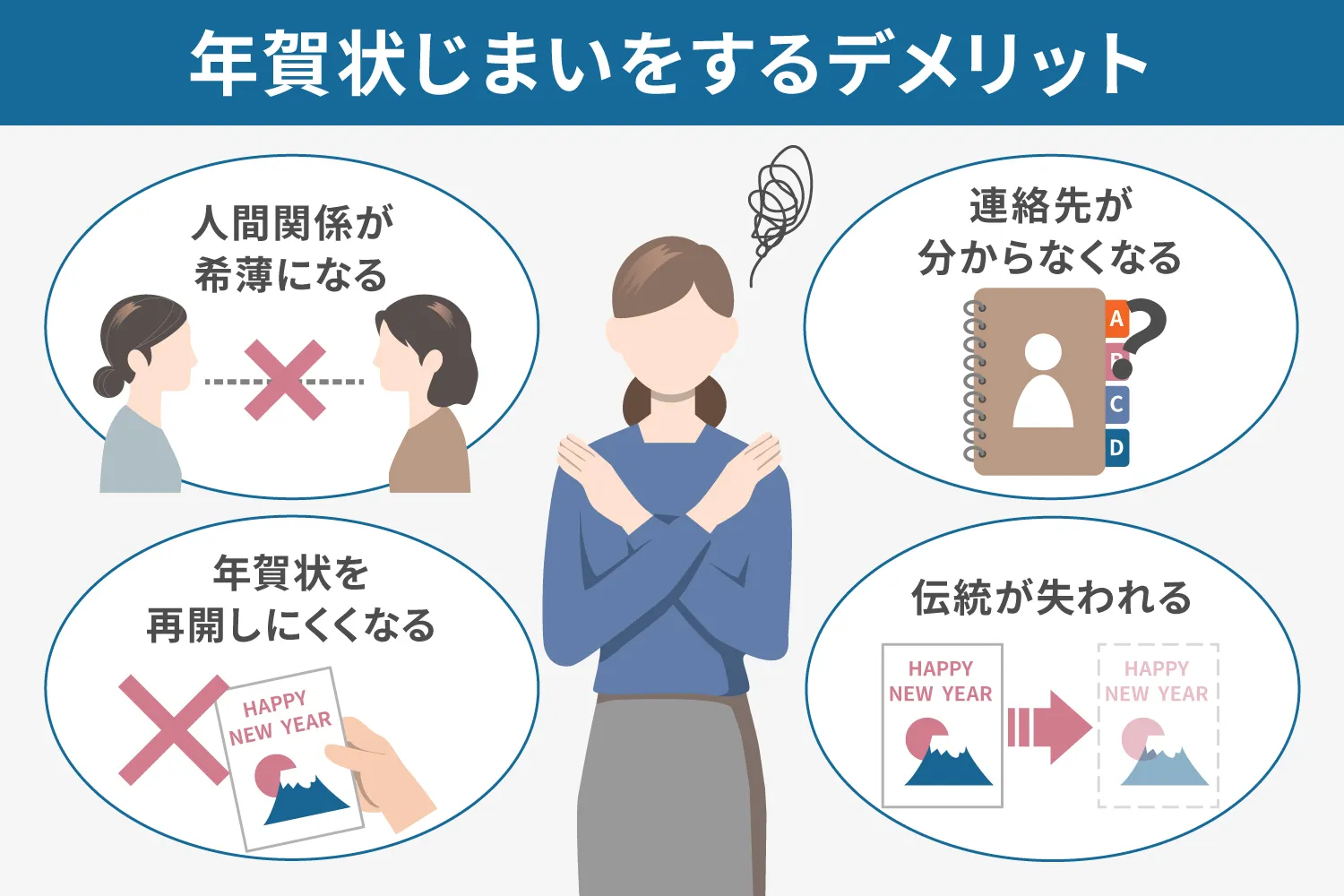

3 年賀状じまいをするデメリット

年賀状じまいにはデメリットもありますので注意が必要です。以下のような点を理解した上で、年賀状じまいをするか否かを考えることが大切です。

- ・人間関係が希薄になる

- ・連絡先が分からなくなる

- ・年賀状を再開しにくくなる

- ・伝統が失われる

年賀状をやめることで、相手が「距離を置かれた」と感じる場合があります。またスマートフォンの紛失や機種変更などで、連絡が取れなくなるケースもあるかもしれません。その場合は、相手がどこに住んでいるのかも分からず、関係性が切れてしまう可能性があります。

また一度やめると、改めて「再開します」と伝えにくいこともデメリットです。本当に年賀状をやめてもよいのかをよく考えてから決断しましょう。

さらに年賀状という文化そのものが、少しずつ形を変えていき、失われてしまうリスクもあります。

ただし、これらは考えられるデメリットであり、必ずしも後悔する結果になるとはいえません。最終的には自分にとって良いと思える方法を選ぶことが大切です。

4 年賀状じまいを送る時期

年賀状じまいを送る時期に明確な決まりはありませんが、相手に配慮したタイミングを選ぶことが大切です。一般的には次の3つのタイミングが多く選ばれています。

また上記の時期に限らず、子どもの成人、自身の転職、引っ越しなどの節目や、暑中見舞い、メールなどを利用して伝えるケースもあります。

親しい相手であれば、直接会った際や電話・LINEなどで柔らかく伝える方法もあるでしょう。大切なのは相手への気遣いを忘れず、今までのお付き合いに感謝の気持ちを込めて知らせることです。

5 年賀状じまいの書き方と注意点

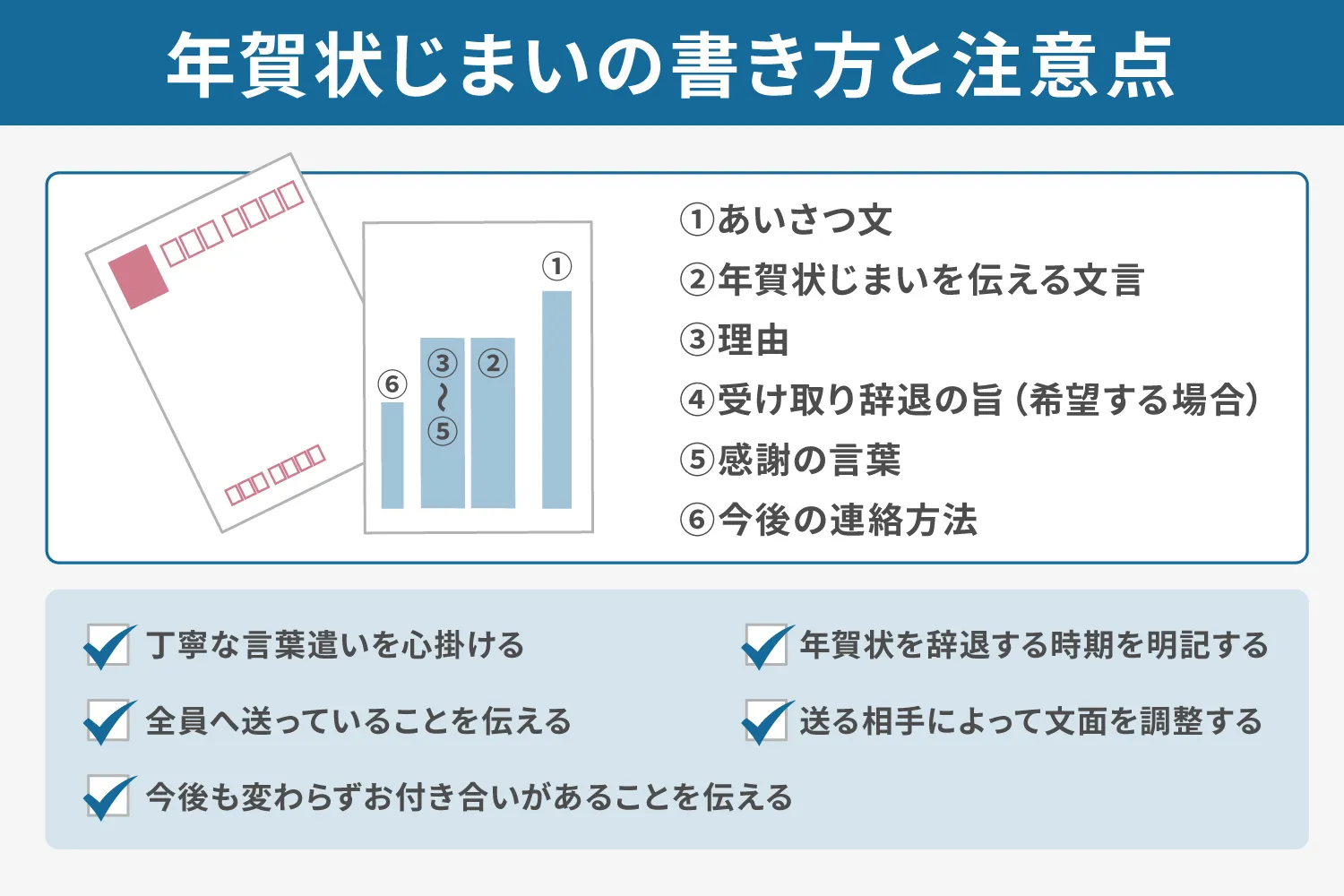

年賀状じまいを書く際は、いくつかの基本要素を押さえることで、丁寧で伝わりやすい文面に仕上げられます。伝え方次第で印象は大きく変わるため、構成を意識することが大切です。ここでは、基本の構成要素を順に見ていきましょう。

5-1 基本の構成要素に沿って書く

年賀状じまいの文面は、以下の6つの要素を盛り込んで書くのが基本です。

・年賀状の場合 「明けましておめでとうございます」

・寒中見舞いの場合 「寒中お見舞い申し上げます」などと書き始める。

5-2 丁寧な言葉遣いを心掛ける

年賀状じまいは、今後は年賀状を控えるという「断り」の連絡です。そのため、普段以上に丁寧な言葉遣いを意識しましょう。「やめる」「終わる」といった直接的な語は避け「控える」「失礼する」「ご遠慮申し上げる」などの柔らかい表現を使いましょう。

「絶縁宣言なのではないか」といった誤解を防ぐには、礼を尽くす姿勢が肝心です。丁寧語と柔らかい表現を適切に重ね、穏やかな印象でまとめてください。

5-3 年賀状を辞退する時期を明記する

年賀状じまいでは、いつから年賀状を控えるのかを明確に示すことが大切です。曖昧な表現は、相手を迷わせる原因になります。「本年をもちまして」「今年で最後とさせていただきます」といった一文を入れると誤解を避けられます。

なお年賀状を辞退する旨は、新年のあいさつの直後に続けて書きましょう。断定的になり過ぎないよう、結びに感謝を添えると穏やかな印象にまとまります。

5-4 全員へ送っていることを伝える

年賀状じまいが特定の人だけに向けた通知だと誤解されないよう「皆さま」「どなたさまにも」といった表現を用いましょう。全員に同じ内容でお知らせしている事実を、穏やかに示します。

ただし、強調し過ぎると形式的な印象になります。文章の流れの中で自然に伝えることが大切です。

5-5 送る相手によって文面を調整する

年賀状じまいは、送る相手によって文面を調整するのが好ましいです。40代は仕事関係者や親戚、友人とさまざまな年代の方へ送る必要がある場合が多く、注意したいところです。

目上の方やビジネス関係者には、格式ある敬語を選び、親しい友人には、くだけた表現を選ぶなど、相手に合わせて言葉選びや文章の温度感を調整しましょう。

なお、どの年代の人でも共通して入れておきたいのは感謝の気持ちです。これを含めることで誤解を生むことなく、穏やかな関係性を築くことができます。

5-6 今後も変わらずお付き合いがあることを伝える

年賀状じまいは、年賀状を送るのを辞退することが目的であり、関係性そのものを終えることは目的ではありません。誤解を生まないよう、今後も変わらずお付き合いしたい旨を明確に示しましょう。

また今後の連絡方法も併記しておくと、今後の関係性が途切れる心配もありません。親族や友人に対しては、再会の機会に触れるのも効果的です。「お会いできる日を楽しみにしております」などとして、穏やかな印象で締めくくりましょう。

6 【40代向け】年賀状じまいの文例

ここからは、40代向けの実際に使える文例を紹介します。年賀状・寒中見舞いや、ビジネス・友人・親戚など、シーンや相手に合わせて使い分けできるようになっています。

6-1 11月~12月初旬に伝える場合の文例

11月~12月初旬に年賀状じまいを知らせる場合、書き出しは年末に向けてのご挨拶や、日頃の感謝を中心 にすると自然です。

11月~12月初旬に年賀状じまいを送る場合の文例は、以下の通りです。

秋も深まり、日ごとに寒さが増してまいりました

いつもお気遣いをいただき、ありがとうございます

誠に勝手ながら、来年より年賀状のやり取りを控えさせていただきます

今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます

皆さまどうぞ良いお年をお迎えください

6-2 年賀状で伝える場合の文例

年賀状じまいをする旨を年賀状で知らせる場合は、新年のあいさつから始めるのが基本です。続けて、年賀状じまいをする旨を簡潔に入れます。

全員に向けた案内であることも示し、最後に感謝と今後の関係を継続したい旨を添えて締めます。

以下は年賀状で伝える場合の基本的な文例です。

明けましておめでとうございます

昨年は大変お世話になりました 今年もどうぞよろしくお願いいたします

さて 誠に勝手ながら 本年をもちまして皆さまへの年賀状でのごあいさつを控えさせていただくことにいたしました

長年にわたり心のこもった年賀状をありがとうございました

これからはメールやLINEで変わらぬお付き合いをさせていただければ幸いです

今年が皆さまにとりまして良い年になりますようお祈りいたします

令和〇年〇〇月

年賀状は句読点を付けないのが基本のルールとなっています。また年賀状じまいをする理由を添えてもよいでしょう。

これまで年賀状や電話以外でのやり取りがない方には、ご自身のメールアドレスやLINEの情報なども忘れずに書き添えましょう。

6-3 寒中見舞いで伝える場合の文例

年賀状を出さずに寒中見舞いでお知らせする方法もあります。寒中見舞いを送る時期は、松の内明けの1月7日から立春までが目安です。

寒中見舞いで年賀状じまいをする場合の文例は、以下の通りです。

寒中お見舞い申し上げます

年始には素敵な年賀状をいただきありがとうございました

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

さて 昨今の時制もあり 本年より皆さまへの年賀状の送付を控えさせていただくことにいたしました

長年のご厚情に感謝申し上げます

今後はメールやLINEにて変わらぬお付き合いをいただけたら幸いです

皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます

令和〇年〇〇月

6-4 ビジネス関係者へ送る場合の文例

取引先や顧客に年賀状じまいの旨を伝える際は、より丁寧な言葉遣いが求められます。また個人の都合よりも会社の方針や環境への配慮などを理由にするのが適切です。

冒頭は定型のあいさつ文で始め、年賀状じまいをする旨を伝えます。皆さまへお送りしている旨を明示し、今後の連絡手段も分かりやすく示しておくと角が立ちません。なお社名や部署名は正式な表記で統一しましょう。

謹んで新春のお慶びを申し上げます

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

さて 弊社では環境配慮の観点から 来年より皆さまへの年賀状によるごあいさつを控えさせていただくこととなりました

今後はメールやSNSにて新年のごあいさつをさせていただきたく存じます

これからも変わらぬご愛顧のほど 心よりお願い申し上げます

6-5 友人・知人へ送る場合の文例

親しい友人・知人には、丁寧さを保ちながらも少し柔らかい文体にするのが自然です。これまでの感謝の気持ちと、今後も変わらない関係性であることを明確に示しましょう。

明けましておめでとうございます

昨年は大変お世話になりました 本年もよろしくお願いいたします

さて 勝手ながら本年を最後に 皆さまへの年賀状を控えさせていただくことにいたしました

長年の温かい年賀状を本当にありがとうございました

これからはメールやSNSで近況をお伝えできれば幸いです

今後とも変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします

6-6 親戚へ送る場合の文例

親戚に年賀状じまいを送る際は、これまでの感謝を丁寧に伝えるとともに、今後も親族のつながりを大切にする姿勢を示すことが大切です。

直接的な言葉を避け、穏やかな言い回しで「これからもよろしくお願いします」と締めくくりましょう。家族の近況や共通の話題を添えると、温かみのある印象になります。

明けましておめでとうございます

昨年は大変お世話になりました

子どもたちもすっかり大きくなり にぎやかな新年を迎えております

さて 急なことではございますが 家族と相談した結果 来年より皆さまへの年賀状でのごあいさつを控えさせていただくこととなりました

いつも温かい年賀状をありがとうございました

今後は電話やメールで近況をご報告させていただけますと幸いです

またお会いできる日を楽しみにしています

皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

いずれの文例も「年賀状をやめる=縁を切る」という印象を与えないよう、これまでの感謝の気持ちと今後の変わらない関係性を自然に伝えることがポイントです。

7 まとめ

この記事では、40代の方に向けて「年賀状じまい」を無理なく進めるための考え方と、文例を紹介しました。 近年はライフスタイルの変化やデジタル化の推進により、年賀状でのやり取りを見直す人が増えています。また40代は、仕事や家庭の事情で多忙になりやすい年代でもあり、無理をせずに関係性を保ちたいという考えの方もいるでしょう。

年賀状じまいは、単に年賀状をやめることや、関係性を断つことを目的とするのではなく、これまでのご縁に感謝を伝え、今後の関係性を心地よい形で続けていくための前向きな選択です。

本記事で紹介したように、丁寧な言葉遣いで必要事項を記載すれば、関係性を保ったまま年賀状を辞退することができます。相手の立場や関係性に合わせた表現を選び、円満で誠実なコミュニケーションを心掛けましょう。

創業60年を迎えるくらしの友では、終活に最適な「互助会」に関する詳しい資料をご用意しております。また、互助会の疑問や葬儀の不安などにお応えするセミナーも随時開催しておりますので、ぜひ情報収集の一環としてご活用ください。

互助会で事前の葬儀費用の準備を検討したい方はこちら

葬儀の事前相談はこちら