- 葬儀

【文例あり】喪中は新年の挨拶を控えるべき? 具体的な対応方法を解説

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

身近な方を見送った翌年の新年は「おめでとう」と言ってよいのか、年賀状は出してよいのかと悩む方もいるでしょう。喪中はお祝い事を控えるのが一般的ですが、場面や相手によって対応の仕方は変わります。

そこで本記事では、喪中に新年の挨拶を控える理由をはじめ、年賀状や対面、メールでの新年の挨拶への対応方法を文例付きで解説します。また喪中の相手に対する言葉の選び方や、喪中の新年の過ごし方も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

- 喪中に新年の挨拶を控えるのは、故人へ哀悼の意を表す期間であるため

- 年賀状・対面・メールそれぞれの新年の挨拶への対応方法

- 喪中の相手に新年の挨拶をする際の言葉選び

目次

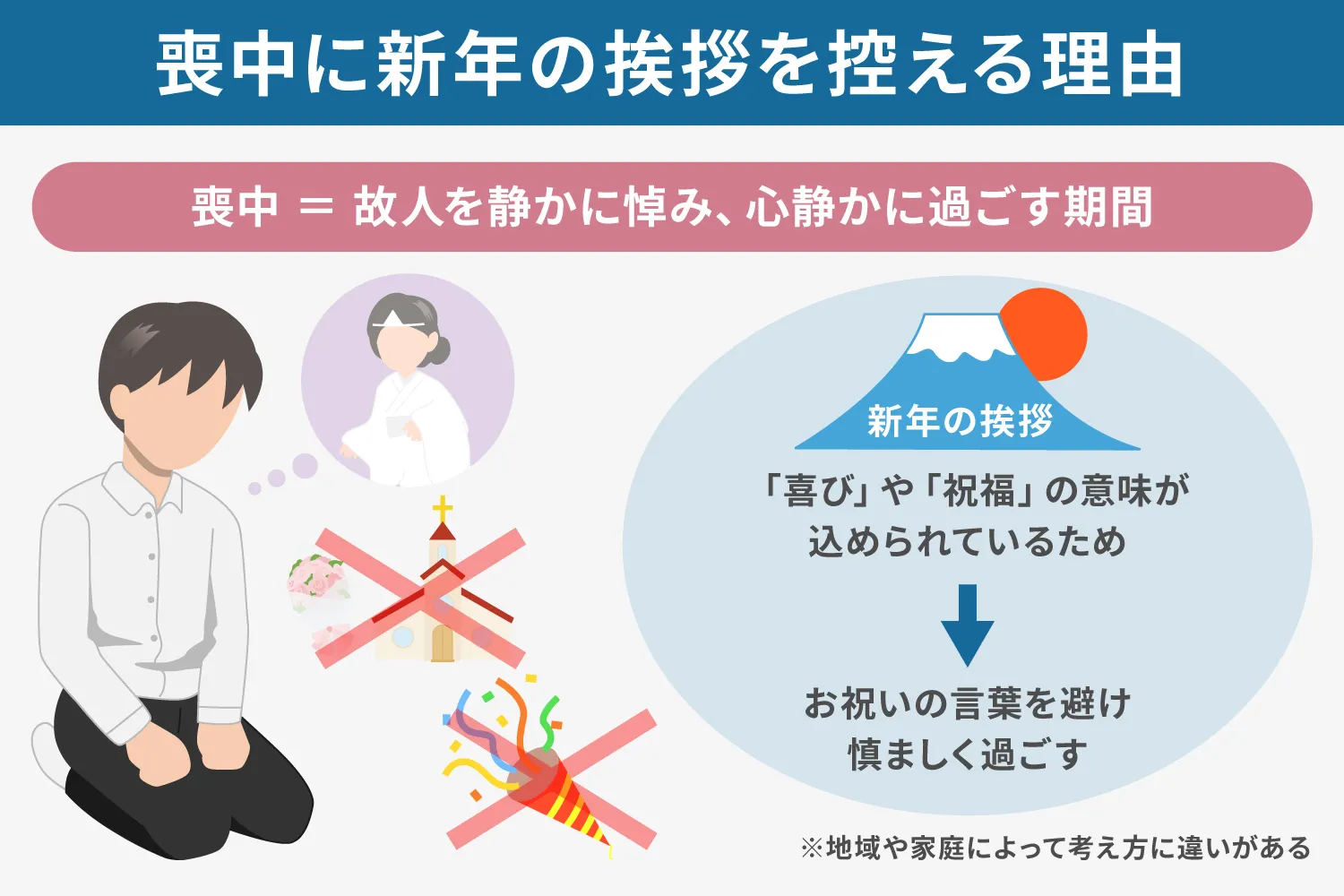

1 喪中に新年の挨拶を控える理由

喪中とは、故人を静かに悼み、心を落ち着けて過ごす期間を指します。派手な行事やお祝い事を控え、故人への思いを大切にするための時間です。新年の挨拶には「喜び」や「祝福」の意味が込められているため、喪中の間はお祝いの言葉を避け、慎ましく過ごすのが一般的とされています。

この習わしの背景には、宗教的な考え方があります。仏教では「忌明け」までの期間を慎みの時期とし、神道では死を「穢れ」と捉えて神事を控えるのが一般的です。

また地域や家庭によって考え方に違いがあるのも特徴です。家族だけで静かに言葉を交わす場合もあれば、形式にこだわらず通常通りの挨拶を交わすこともあります。

大切なのは、形ではなく気持ちです。お祝いの言葉を控えつつも、相手への感謝や敬意を込めて言葉を選ぶことができれば、どのような場面でも自然に伝わります。

2 【文例あり】喪中の新年の挨拶の対応方法

喪中の期間であっても、年賀状や対面、メールなどで新年の挨拶を交わす場面は少なくありません。大切なのは「お祝いの言葉を避けつつ、相手への感謝を伝える」ことです。ここからは、喪中の新年の挨拶の対応方法を分かりやすく文例付きで紹介します。

2-1 年賀状

喪中の年始には、年賀状のやり取りを控えるのが一般的です。普段年賀状のやり取りをしている人には「喪中はがき」を送り、年始の挨拶を控える旨をあらかじめ伝えます。投函の時期は11月上旬から12月上旬が目安です。相手が年賀状の準備を始める前に届くようにすることが大切です。

年末に不幸があった場合や、喪中はがきを出しそびれた場合は「寒中見舞い」で対応します。寒中見舞いは1月7日の松の内(地域によっては15日)を過ぎてから立春までに送るのが一般的です。季節の挨拶を添え、相手の健康を気遣う内容にしましょう。

また喪中はがきを出した相手から年賀状が届いた場合も、慌てる必要はありません。返信は義務ではなく、寒中見舞いでお礼や近況を伝える形で十分です。喪中はがきと寒中見舞いの文例は以下の通りです。

【喪中はがきの文例】

喪中につき年頭のご挨拶を失礼させていただきます

去る〇〇月に母〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました

本年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに

明年も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます

寒さ厳しき折 皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします

令和〇年〇〇月

【寒中見舞いの文例】

寒中お見舞い申し上げます

先般はご丁寧なお年始状をいただき誠にありがとうございました

昨年〇〇月に父〇〇(享年〇〇歳)が他界いたしまして

喪中につき年末年始のご挨拶は差し控えさせていただきました

皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます

令和〇年〇〇月

関連記事

- 死亡後の⼿続き

喪中はがきの出し方とマナー

- マナー

- あいさつ

- 不安解消

2-2 対面

新年の仕事始めや親族の集まりなど、直接挨拶を交わす機会も多いものです。喪中の立場であっても、お祝いの言葉を控えつつ、感謝や今後の関係を大切にする一言を添えると良い印象になります。

●今年もどうぞよろしくね。いつもありがとう。

●今年も無理せず、元気に過ごしてね。よろしくお願いします。

2-2-1 社内の人への挨拶

社内での新年の挨拶は、仕事を円滑に進めるのに重要な場面です。喪中の場合は「おめでとうございます」といったお祝いの言葉を避け、落ち着いた表現に置き換えましょう。例えば、次のような言い回しが一般的です。

● 昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします

● 喪中のため新年のご挨拶は控えさせていただきますが、本年も変わらぬお付き合いをお願いいたします

喪中であることを会社へ報告してある場合は、昨年までの感謝の気持ちと、仕事始めの挨拶をシンプルに伝えましょう。喪中であることを知らない相手に対しては、喪中のため挨拶は控える旨を伝えるのも方法の一つです。

2-2-2 社外の人への挨拶

取引先や顧客など、社外の人への新年の挨拶は「会社の代表」として行うので、個人的な事情よりも、組織としての礼節を優先するのが基本です。そのため、喪中であっても通常通り「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします」と挨拶して差し支えありません。これはビジネスマナー上の一般的な考え方です。

ただし、相手側が喪中の場合には配慮が必要です。相手が年賀状を控えていたり、挨拶を控えたりしていることが分かっている場合は「おめでとうございます」という言葉を避けて「本年もよろしくお願いいたします」などの表現にとどめるとよいでしょう。

また企業によっては、社員全員で同じ方針を取るケースもあります。例えば社内で「全体的に喪中に準じて挨拶を控える」と定めるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

いずれにしても、新年の挨拶は仕事上の信頼関係を良好に保つことが目的です。相手を思いやりながら言葉を選びましょう。

2-2-3 知人・友人への挨拶

知人や友人など、プライベートでの新年の挨拶は、相手との関係性に合わせた言葉選びが大切です。喪中である旨を事前に伝えていない場合は、まず亡くなったことを簡潔に伝え、その上で新年の挨拶を添えるのが自然です。

例えば、次のような挨拶を参考にしてみてください。

実は昨年〇月に父が亡くなり、しばらく慌ただしい日々を過ごしていました。

ご連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。

本年も変わらぬお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

このように一言添えるだけで、相手は状況を理解しやすく、気遣いのある印象になります。

すでに喪中を伝えている相手であれば「おめでとう」という言葉を使わず「昨年はありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします」などの表現で問題ありません。LINEやメールなどカジュアルな場面でも、丁寧な言葉遣いを意識すると好印象です。

悲しみを伝えることが目的ではなく、これからの関係を穏やかに続ける気持ちを示す姿勢が大切です。

2-3 メール

近年は、新年の連絡をメールで行う人も増えています。相手の住所を知らない場合や、ビジネス・友人を問わずスムーズに伝えたいときに便利な手段です。

喪中であることをあらかじめ伝える際は、喪中はがきと同様に11月上旬から12月上旬に送るのが望ましいとされています。年賀状の準備が始まる前に知らせることで、相手にも配慮が伝わります。

件名には「喪中のお知らせ」「年始のご挨拶に代えて」などを用いましょう。絵文字や顔文字は避け、簡潔で丁寧な文章にまとめるのが基本です。

件名: 喪中のお知らせ

いつもお世話になっております

私事で恐縮ですが 昨年〇〇月に父〇〇が永眠いたしました

つきましては 新年のご挨拶を控えさせていただきたくご連絡申し上げます

来年も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願いいたします

寒さ厳しき折 どうぞご自愛くださいませ

相手から新年の挨拶メールが届いた場合は、返信しても差し支えありません。ただし「明けましておめでとうございます」の言葉は避け「昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします」といった表現に置き換えます。

文末には「寒さ厳しき折、ご自愛くださいませ」など、相手の体調を気遣う一文を添えると印象が和らぎます。形式張る必要はありませんが、なるべく丁寧な言葉遣いを意識しましょう。

3 喪中の相手に新年の挨拶をする場合の文例

相手が喪中である場合は「おめでとうございます」といったお祝いの言葉は避けるのがマナーです。代わりに「本年もよろしくお願いいたします」「寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください」などの穏やかな表現を使いましょう。

年末の挨拶としては「良いお年をお迎えください」が適しています。これはお祝いではなく、相手の健康を気遣う言葉として使えるためです。

例えば次のような文面が挨拶の例になります。

【基本の文例】

昨年中は大変お世話になりました

ご家族のご事情を伺い 心よりお悔やみ申し上げます

ご無理のないようお過ごしください

本年もどうぞよろしくお願いいたします

【フォーマルな文例】

旧年中は格別のお引き立てを賜り 誠にありがとうございました

ご服喪中とのこと 心よりお悔やみ申し上げます

寒さ厳しき折 どうぞご自愛の上 穏やかな一年をお過ごしください

本年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます

【カジュアルな文例】

昨年はいろいろとありがとう

ご家族のことを聞いて驚きました

寒い日が続くけれど、どうか無理せず過ごしてね

今年もよろしくお願いします

対面やメールなど、どの場面でもこの基本は同じです。思いやりの気持ちが伝わる言葉を選ぶよう心掛けましょう。

4 喪中の新年の過ごし方

喪中はお祝い事を控えるべきとされますが、日常生活まで制限されるわけではありません。静かに故人を思いながら、落ち着いて新年を迎えることが大切です。

喪中に行っても問題ない新年の過ごし方には、以下のようなものがあります。

反対に控えた方がよい行事には、以下が挙げられます。

喪中の過ごし方には宗教・宗派や地域による違いがありますが、共通しているのは「故人を思いながら、静かに新しい年を迎える」という心持ちです。無理をせず、家族の気持ちに寄り添うことを第一に考えましょう。

5 まとめ

関連記事

新着記事