- 終活

年賀状じまいへの返事は必要? 具体的な方法や文例も紹介

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

長く年賀状のやり取りをしていた相手から「年賀状じまい」の連絡を受けると、戸惑いを覚える方は少なくありません。返事をした方がよいのか、控えた方がよいのか判断しかねる方もいるでしょう。

本記事では、年賀状じまいの基本的な意味や、返事をするかどうかの判断基準、返事の方法と文例などを紹介します。相手の意向を尊重しながら、感謝の気持ちを丁寧に伝えるためのポイントを紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

この記事で分かること

- 年賀状じまいとは、今後年賀状を送るのを控える旨を伝えること

- 年賀状じまいへの返事が必要かどうかの判断基準は、文面や相手との関係性

- 年賀状や寒中見舞い、メール、対面などの返事を送る方法ごとの文例

目次

1 年賀状じまいとは?

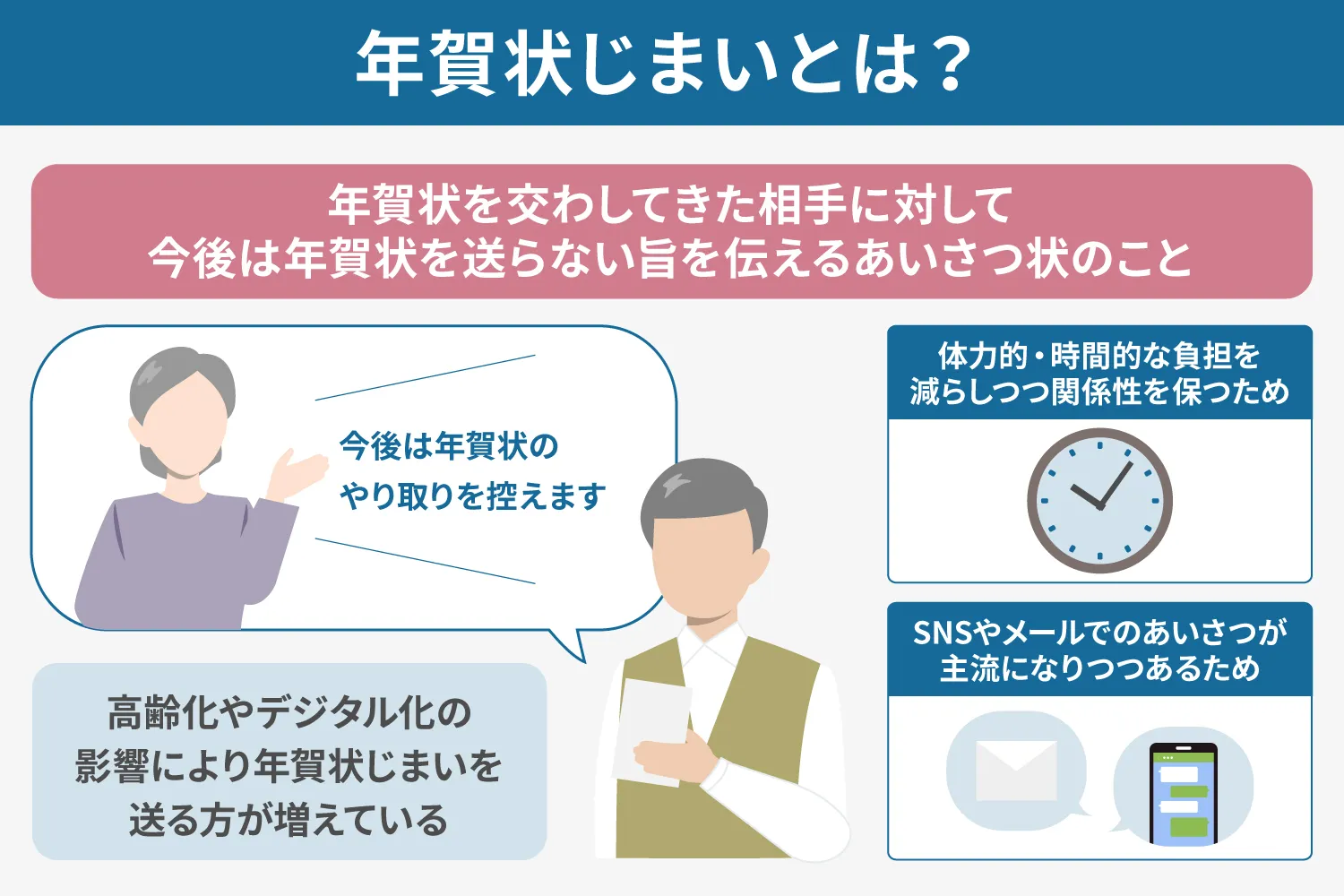

年賀状じまいとは、これまで年賀状を交わしてきた相手に対し「今後は年賀状のやり取りを控えます」という旨を伝えるあいさつ状のことです。一般的には、最後の年賀状でその意向を伝える形が多く「終活年賀状」とも呼ばれます。

年賀状じまいは関係を断つことを目的に送るのではなく、体力的・時間的な負担を減らしつつ関係性を保つため、またこれまでのお付き合いに感謝を伝えるために送るものです。

元気なうちに終活をする人が増えたことや、SNSやメールでのあいさつが主流になりつつあることも、年賀状じまいが増えている一因です。

2 年賀状じまいをする理由とは?

年賀状じまいを選ぶ背景は一様ではなく、生活の変化や価値観の見直し、企業・個人に広がるデジタル化など、複数の要因が重なっています。ここでは、近年よく挙げられる理由を取り上げます。

2-1 SNSやメールでも連絡を取れるから

SNSやメールが広く普及した現在、近況の共有や年始のあいさつはデジタルでも十分に行えるようになり、紙の年賀状にこだわらない人が増えています。

企業でもペーパーレス化やリモートワークが定着し、年始のあいさつをメールへ切り替える動きが見られます。費用や作業時間の削減という実務的な利点も、この流れを後押ししている一因です。

なお、企業の年賀状廃止はSDGsの観点や郵便料金の改定といった外部環境の変化とも連動しており、紙資源の削減や配達業務の負荷軽減に資する取り組みとして社内外に説明しやすいのが実情です。個人においてもデジタルでの連絡が日常化したことで、年賀状じまいは関係を断つのではなく、手段を切り替える前向きな選択として受け止められつつあります。

2-2 高齢により年賀状を用意するのが難しくなったから

年賀状の差出に際しての、絵柄選びやあいさつ文の作成、住所録の確認・修正、印刷や投函といったの作業が必要です。特に12月は年末の片付けや年始準備、通院や家族行事も重なりやすく、体力的・時間的な負担が増す時期です。

高齢になり、視力や手先の動作が衰えて宛名書きや切手貼りといった細かな作業がつらく感じられるようになってしまったことを理由に「年賀状じまい」を選ぶ人もいます。

2-3 終活の一環と考えているから

終活はこれまでの人生を振り返り、物や情報、人間関係を見直す取り組みのことです。年賀状じまいはその一環として行われることがあります。

古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)など節目の年に、これまでの感謝を言葉にして区切りを伝えると、相手にも意図が伝わりやすいです。

実務面でも、以後の連絡手段(電話・メールなど)を添えておくと、関係性を維持したいという意思が明確になります。

3 年賀状じまいには返事をすべき?

年賀状じまいへの返事の有無は、文面の内容や相手との関係性によって判断するのがよいでしょう。文中に「返信不要」と明記されていない場合や、これまで親しくお付き合いのあった方・お世話になった方には、感謝の気持ちを込めた一言を返すと丁寧です。

返事の目的は、相手の意向を尊重しつつ「これまでのお付き合いに感謝しています」という気持ちを伝えることにあります。形式張った文面ではなく、相手への感謝の気持ちや今後の関係性を大切にする気持ちが伝わるような、温かい言葉を選ぶとよいでしょう。

一方で「返信は不要です」と記載されている場合や、形式的な案内に近い場合には、あえて返事をしないという選択も失礼には当たりません。

このように、年賀状じまいは「今後は出しません」という意思表示であり「受け取りを拒否する」という意味ではないため、返事を出しても出さなくてもマナー違反にはなりません。大切なのは相手の気持ちをくみ取り、心のこもった対応をすることです。

4 【文例あり】年賀状じまいに対する返事の方法

年賀状じまいに対する返事には、いくつかの方法があります。ここからは、それぞれの手段と文例を紹介します。

4-1 年賀状で返事をする

先述のように「年賀状じまい」とは、今後は年賀状を控えたいという意思表示であり、受け取りを拒むという意味ではありません。そのため、相手に感謝の気持ちを伝える目的で返事をしても失礼には当たりません。

文面では、これまでの厚意へのお礼と「年賀状じまいの件、承知いたしました」という一文を添えるとよいでしょう。また相手に気を遣わせないよう「ご返信はどうぞお気遣いなく」などの一言を添えるとより丁寧です。

文例は以下の通りです。

謹賀新年

長年にわたり温かいお心遣いをいただき、心よりお礼申し上げます

このたびの年賀状ご遠慮の旨、承りました

どうぞご無理のない形で穏やかな一年をお過ごしください

ご返信はどうぞお気遣いなくお願い申し上げます

相手が年上の場合は「ご自愛の上、健やかな一年となりますようお祈り申し上げます」といった表現にすると、より丁寧な印象になります。

またビジネス関係者であれば「今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます」といった一文を加えるのもよいでしょう。友人や知人には、少し柔らかい言葉で「お互いの近況はまた別の形でやり取りできればうれしいです」と添えると、温かみが伝わります。

4-2 寒中見舞いで返事をする

年賀状のやり取りが一段落した後に、今までの関係性に対する感謝の気持ちを伝えたい場合は、寒中見舞いでの返信が適しています。寒中見舞いは1月7日の松の内(地域により1月15日)が明けてから立春までに届くように送るもので、目安としては1月中旬〜2月上旬を意識するとよいでしょう。

寒中見舞いは季節のあいさつを兼ねて相手の健康を気遣う便りであり、年賀状を出しそびれたときや喪中の相手への配慮としても用いられます。

文面は過度に形式張らず、これまでのやり取りへのお礼、年賀状じまいを承知した旨、そして相手に返信の負担をかけない一言の3点をまとめます。はがきの表記は「寒中見舞い」で差し支えありません。ただし喪中の通知に対する返礼ではないため「喪中見舞い」と混同しないよう注意しましょう。

ビジネス関係の相手に送る場合でも、形式よりも相手への配慮が伝わる温度感を大切にしてください。

文例は以下の通りです。

寒中お見舞い申し上げます

平素よりお心遣いを賜り、厚くお礼申し上げます

このたびの年賀状ご遠慮の旨、確かに承りました

どうぞご無理のない形でお過ごしください

ご返信はどうぞお気遣いなくお願い申し上げます

4-3 SNSやメールで返事をする

親しい間柄や、普段からデジタルツールで連絡を取っている相手であれば、メールやLINEなどのメッセージアプリ、各種SNSのダイレクトメッセージでの返信も問題ありません。相手の都合に合わせて読んでもらえる点や、短く要点を伝えやすい点、そしてこちらからの返信が相手の負担になりにくい点がメリットです。

相手の名前や関係性に即した一文を加えて、個別に気持ちを届ける配慮が欠かせません。また、SNSの公開コメント欄で返信するのは控えた方が安心です。絵文字やスタンプは、関係性や受け手の世代を考えて控えめに使うと誤解が生じにくく、全体としては「感謝」「年賀状じまいを承知」「返信不要」の3点が伝われば問題ありません。

文例は以下の通りです。

件名:年賀状の件、承知しました

いつもお心遣いをありがとうございます

年賀状のご連絡、確かに承りました

これまで頂いたお便りに感謝しております

近況は、これからも何かの折にお知らせいただけたら嬉しいです。

4-4 直接会って思いを伝える

件名:年賀状の件、ありがとう

ご連絡ありがとう。

これまで毎年かわいい年賀状をもらえて嬉しかったよ。

これからは無理のない形でお互い元気に過ごせたらいいね。

また近況を聞かせてね。これからもよろしく!

4-5 直接会って思いを伝える

日頃から顔を合わせる機会がある関係であれば、直接会ってお礼の気持ちを伝える方法もあります。表情や声のトーンが伝わる対面での会話は、文字よりも誤解が生じにくく、相手への敬意や配慮が自然に届きます。相手の「年賀状を控えたい」という意向を尊重し、言葉を選ぶことが大切です。

これまでのやり取りに対する感謝、連絡手段が変わっても関係性を大切にしたい気持ち、そして返信や手間を求めない姿勢の3点を、短い言葉で落ち着いて伝えます。

年配の相手には「無理をなさらず、どうかご自愛ください」といった気遣いを添えると、先方の負担を軽くするメッセージになります。

5 年賀状じまいに関するよくある質問

年賀状じまいは、送る側・受け取る側の双方にとって判断が難しいテーマです。ここでは「例年通り送ってしまった」「年賀状じまいをした相手から年賀状が届いた」など、迷いやすい場面を整理し、実務的な対応策を分かりやすく示します。

5-1 すでに年賀状を送ってしまったら?

結論として、おわびの連絡は不要です。年賀状じまいは「今後は送付を控える」という意思表示であり「受け取らない」という意味ではありません。

心配であれば、寒中見舞いやメールで「年賀状じまいのご連絡をありがとうございました。これまでのお便りに感謝しています。どうぞご無理のない形でお過ごしください」と一言添えれば十分でしょう。

今後の意向を承知した旨を短く伝え、相手に返信を求めない姿勢を示すことが大切です。最後の年賀状に、年賀状じまいをする旨を承知したことを記してお返しする対応も、失礼には当たりません。

5-2 年賀状じまいをした人から、再び返事が来たら?

年賀状じまいをする旨を伝えてきた相手から、再び年賀状が届くこともあります。理由としては、気持ちが変わって再開を望むケースや、以前の通知を失念して例年通り投函したケースが考えられます。

いずれの場合も、指摘は控えて穏やかに受け止めるのがよいでしょう。「お便りをありがとうございました。お気持ちをうれしく拝受しました」と感謝を伝え、再開の意思が明確な場合は、年賀状やメールで通常通り返礼すれば問題ありません。

6 まとめ

年賀状じまいは、体力や時間の事情、デジタル連絡の定着、終活など、さまざまな理由から選ばれています。返事を検討するときは、相手の文面や関係性、相手への配慮を軸に、感謝・承知の旨・気遣いを簡潔に伝えるのが基本です。

返事の方法は年賀状や寒中見舞い、メールなどさまざまありますが、相手に負担をかけない形でこれまでの感謝の気持ちを伝えることが大切です。

創業60年を迎えるくらしの友では、終活に最適な「互助会」に関する詳しい資料をご用意しております。また、互助会の疑問や葬儀の不安などにお応えするセミナーも随時開催しておりますので、ぜひ情報収集の一環としてご活用ください。

互助会で事前の葬儀費用の準備を検討したい方はこちら

葬儀の事前相談はこちら