- 死亡後の⼿続き

喪中はがきの年齢の書き方|享年と行年の違い・正しい使い分けを解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

喪中はがきを書く際に「故人の年齢はどう記せばよいのか」「享年と行年のどちらを使った方がよいのか」と迷う方は少なくありません。喪中はがきは、新年のあいさつを控える旨を伝える大切なはがきであり、相手に失礼のない表記を心掛けることが大切です。

本記事では、喪中はがきに記す年齢の書き方を中心に、享年と行年の意味や使い分け、基本の文面や送付時期のマナーなどを解説します。

喪中はがきを初めて書く方や、表現に迷う方は、ぜひ参考になさってください。

この記事で分かること

- 喪中はがきの年齢の書き方には享年と行年がある

- 喪中はがきに記す内容と形式の基本

- 喪中期間中に年賀状が届いたときの対応方法

目次

1 喪中はがきとは?

喪中はがきとは、普段年賀状のやり取りをしている相手に対し、自身が喪に服している期間であることを知らせるためのはがきです。正式には「年賀欠礼状(ねんがけつれいじょう)」と呼ばれ、新年のあいさつを控える旨を丁寧に伝える目的で送られます。

日本には、身近な人の死に際して一定期間お祝い事を控える「喪に服す」という習慣があります。また神道では死を穢れ(けがれ)と見なす風習があり、穢れを人に広めないよう外との交流やお祝い事を控える慣習があったことも影響しているようです。

現代では宗教的な意味合いは薄れていますが、相手への配慮や礼節を重んじる行為として定着しています。

なお、喪中はがきは「年賀状を送るのを控えてほしい」という旨を伝えるものではないため、注意しましょう。

2 喪中はがきの故人の年齢の書き方は?

喪中はがきに書く年齢の表記方法には「享年」と「行年」の2つがあります。以下でそれぞれの意味と使い方を解説します。

2-1 享年(きょうねん)で書く

享年(きょうねん)は「天から享(う)けた年」という仏教用語が由来で、いわゆる「数え年」と同じ考え方です。

数え年では、生まれた時点を1歳とし、元日を迎えるごとに1歳加算していきます。そのため満年齢より1歳多くなるのが一般的です。

喪中はがきでは「享年〇〇」と記すのが一般的です。なお「享年」には「歳」をつけないのが一般的で、これは「享けた年数」という意味からくる二重表現を避けるためです。ただし、現代ではわかりやすさを重視して「享年○○歳」と表記されることも増えており、絶対的なルールではありません。

享年を付けずに数え年で「〇〇歳」とだけ書いても誤りではありません。誤解を招かないよう、家族で年齢の書き方を話し合い、統一しておくと安心です。

2-2 行年(ぎょうねん)で書く

行年(ぎょうねん)は「この世に生まれて何歳まで修行したか」を意味する仏教用語で「満年齢」と同じ扱いです。満年齢は、生まれた時点を0歳とし、誕生日に1歳加算します。現在の一般的な年齢の数え方と同じです。

喪中はがきでは「行年〇〇歳」と表す例もありますが、享年に比べると広くは知られていません。そのため、満年齢で「〇〇歳」と記すだけで差し支えないでしょう。

喪中はがきに故人の年齢を書く際は、享年と行年どちらで書いても誤りではありません。相手への配慮と分かりやすさを最優先にすることが大切です。

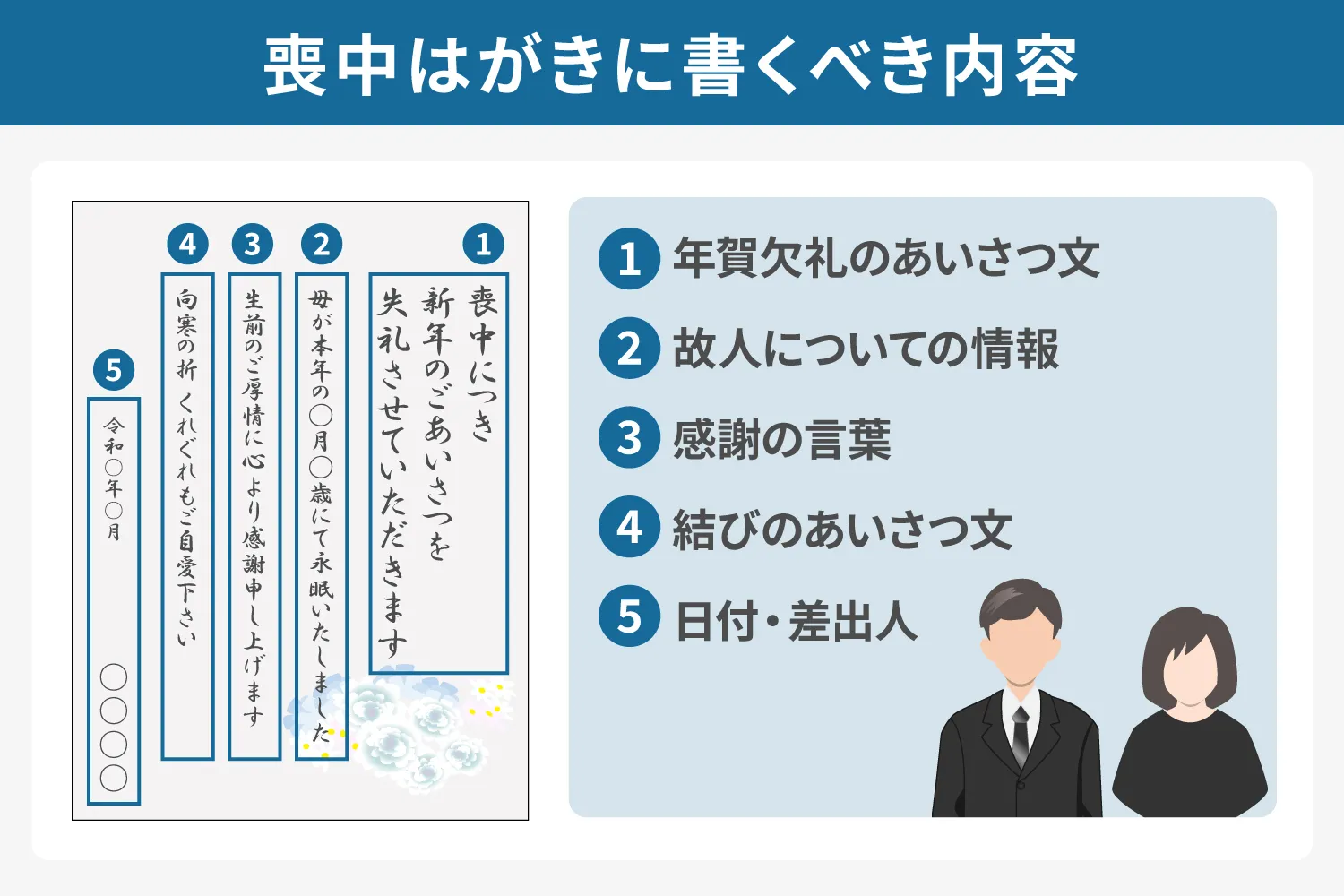

3 喪中はがきに書くべき内容

喪中はがきには、以下の情報を記載するのが基本です。

- ・年賀欠礼のあいさつ文

- ・故人についての情報

- ・感謝の言葉

- ・結びのあいさつ文

- ・日付

- ・差出人

ただし、故人の名前や年齢などの情報は必須ではありません。知らせたくない場合は省略しても問題ないでしょう。

喪中はがきの文例は以下の通りです。

【基本の文例】

喪中につき新年のごあいさつを失礼させていただきます

母〇〇が本年〇〇月に〇〇歳にて永眠いたしました

生前のご厚情に心より感謝申し上げます

向寒の折 くれぐれもご自愛ください

令和〇年〇〇月

【故人の情報を省略した文例】

喪中のため年頭のごあいさつを失礼させていただきます

本年中に賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに

皆さまに良き年が訪れますよう心よりお祈りいたします

時節柄どうぞ一層ご自愛くださいませ

令和〇年〇〇月

喪中はがきには句読点を付けず、行頭の一字下げも行わないのが一般的です。また文頭の時候のあいさつ文は省き、年賀欠礼のあいさつ文から書き始めるのがマナーとされています。

喪中はがきの出し方とマナーは以下の記事でも解説しています。併せて参考にしてください。

関連記事

- 死亡後の⼿続き

喪中はがきの出し方とマナー

- マナー

- あいさつ

- 不安解消

4 喪中はがきに関するよくある質問

ここからは、喪中はがきに関するよくある質問をご紹介します。

4-1 喪中はがきを送るタイミングは?

喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前に届くよう手配します。目安は11月から12月初旬です。遅くとも12月10日頃までに相手先へ届くようにすると安心です。

12月に家族に不幸があった場合は、相手がすでに年賀状を投函している可能性があります。その際は1月7日の松の内(地域により1月15日)を過ぎてから「寒中見舞い」で喪中である旨をお知らせします。2月上旬の立春までに届くように出すのが目安です。

余裕を持って喪中はがきを準備することは大切ですが、あまりに早い時期に受け取ると、年賀状を準備する際に忘れられてしまうこともあります。

そのため、あまり早く投函するのは避けた方が良いでしょう。

4-2 喪中の範囲はどこまで?

一般的には、自身または配偶者から見て2親等までの親族が亡くなった場合を喪中とします。両親、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などが該当します。法的な決まりがあるわけではなく、社会通念上の目安です。

一方で、3親等以上でも同居していた、生活を共にしていた、交流が深かったなどの事情があれば、喪中として年賀欠礼を選ぶケースもあります。形式だけで判断せず、自身の心情や相手への配慮を重視して決めるとよいでしょう。

4-3 Q.喪中はがきは誰に送る?

喪中はがきは、普段から年賀状のやり取りをしている相手に送付します。友人、同僚、上司、取引先担当者などが含まれます。葬儀に参列してくれた方や、故人が年賀状を交わしていた相手にも知らせると親切です。すでに事情を知っている相手に対しても「年頭のあいさつを控えるおわび」として送る例があります。

一方、親兄弟など常に交流がある親族は、すでに周知されているケースが多く、改めてはがきを送らない場合もあります。また取引先でも、故人と面識がなく私的な関係がない相手には通知を省くことがあります。

4-4 喪中はがきの文字の色は?

喪中はがきを作成する際、文字の色を「黒」とすべきか「薄墨(うすずみ)」とすべきかで迷う方は少なくありません。

まず、宛名面(はがきの表側)は黒色で印刷または記入するのが基本です。郵便局の機械は黒い文字を基準に住所を読み取る仕組みになっており、薄墨やグレーを使用すると認識が難しくなる場合があります。

その結果、誤配達や配達遅延が起こる恐れがあるため、宛名面は必ず黒で統一するのが望ましいでしょう。印刷時のフォントカラーは黒(#000000)を指定し、手書きの場合も黒のペンや筆ペンを用います。

一方、裏面のあいさつ文は薄墨で記入するのが一般的です。薄墨には「涙で墨がにじんでいる」「急な訃報により墨を十分にする時間が取れなかった」といった意味が込められており、悲しみや哀悼の念を静かに伝える表現として用いられます。印刷の場合は濃度を30〜40%ほどのグレーに設定すると、落ち着いた印象になります。

また毛筆や筆ペンで手書きする場合も、あいさつ文は薄墨で記しましょう。デザイン性を重視するよりも、受け取る相手への配慮や丁寧さを大切にする姿勢が重要です。

4-5 喪中に年賀状が来た場合はどうする?

喪中はがきを出していても、相手から年賀状が届くことはあります。喪中はがきは「新年のあいさつを控えます」というお知らせであり「年賀状を送らないでください」という意味ではないためです。相手に悪意はないので、丁寧に対応することが大切です。

喪中に年賀状を受け取った場合は「寒中見舞い」を送りましょう。寒中見舞いは、1月7日の松の内(地域により1月15日)を過ぎた頃から、2月上旬の立春までに届くように送るのが目安です。もし2月4日を過ぎる場合は「余寒見舞い」として出します。一般的には2月下旬まで、寒い地域宛は3月上旬までに出すのが目安です。

寒中見舞いには、年賀状へのお礼と、喪中のため年頭のあいさつを控えたことへのおわびを添えます。お祝いの言葉や華やかなデザインは避け、冬や早春を感じる落ち着いた絵柄を選びましょう。喪中はがきと同じく、句読点は省くのが一般的です。

【寒中見舞いの例文】

寒中お見舞い申し上げます

寒い日が続いておりますが いかがお過ごしでしょうか

この度はご丁寧なお年始状をいただき ありがとうございました

昨年〇〇月に父が永眠し 年頭のごあいさつを控えさせていただきました

ご連絡が行き届かず 誠に失礼いたしました

本年も変わらぬお付き合いのほど どうぞよろしくお願い申し上げます

令和〇年一月

相手に感謝と気遣いを伝えることで、誠実な印象を与えられます。

5 まとめ

喪中はがきに年齢を書く際は「享年」と「行年」という2つの表記方法があります。享年は数え年、行年は満年齢を示しますが、どちらを使っても失礼には当たりません。家族の意向や地域の慣習に合わせて選びましょう。

また喪中はがきには故人の氏名や没年月、差出人情報などを入れますが、故人の情報は省略しても問題ありません。喪中はがきを出す際に大切なのは、相手に丁寧に気持ちを伝えることです。

株式会社くらしの友では、葬儀や供養に関するさまざまなご相談を承っています。長年の経験を持つスタッフが、葬儀の準備やマナーについて丁寧にサポートいたします。葬儀の事前相談や資料請求、お見積もりも承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

葬儀の料金プランはこちら

資料・見積もり請求はこちら

葬儀の事前相談はこちら

関連記事

新着記事