- 死亡後の⼿続き

夫が亡くなった際に出す喪中はがきには何を書く? シーン別の文例も紹介

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

夫が亡くなった後、年賀状の対応をどのようにすればよいのか、また喪中はがきには何を書けばよいのかと迷う方は少なくありません。喪中はがきを作成する際は、時候のあいさつの有無や続柄の記入方法など、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

そこで本記事では、喪中はがきの役割から書くべき項目、シーン別の文例まで紹介します。忙しい年末年始にも落ち着いて対応できるよう準備しておきましょう。

この記事で分かること

- 喪中はがきの役割は、身内に不幸があり、年賀状によるあいさつを控える旨を伝えること

- 喪中はがきの書き方は、一般的なはがきとは異なる

- ケース別の喪中はがきの文例

目次

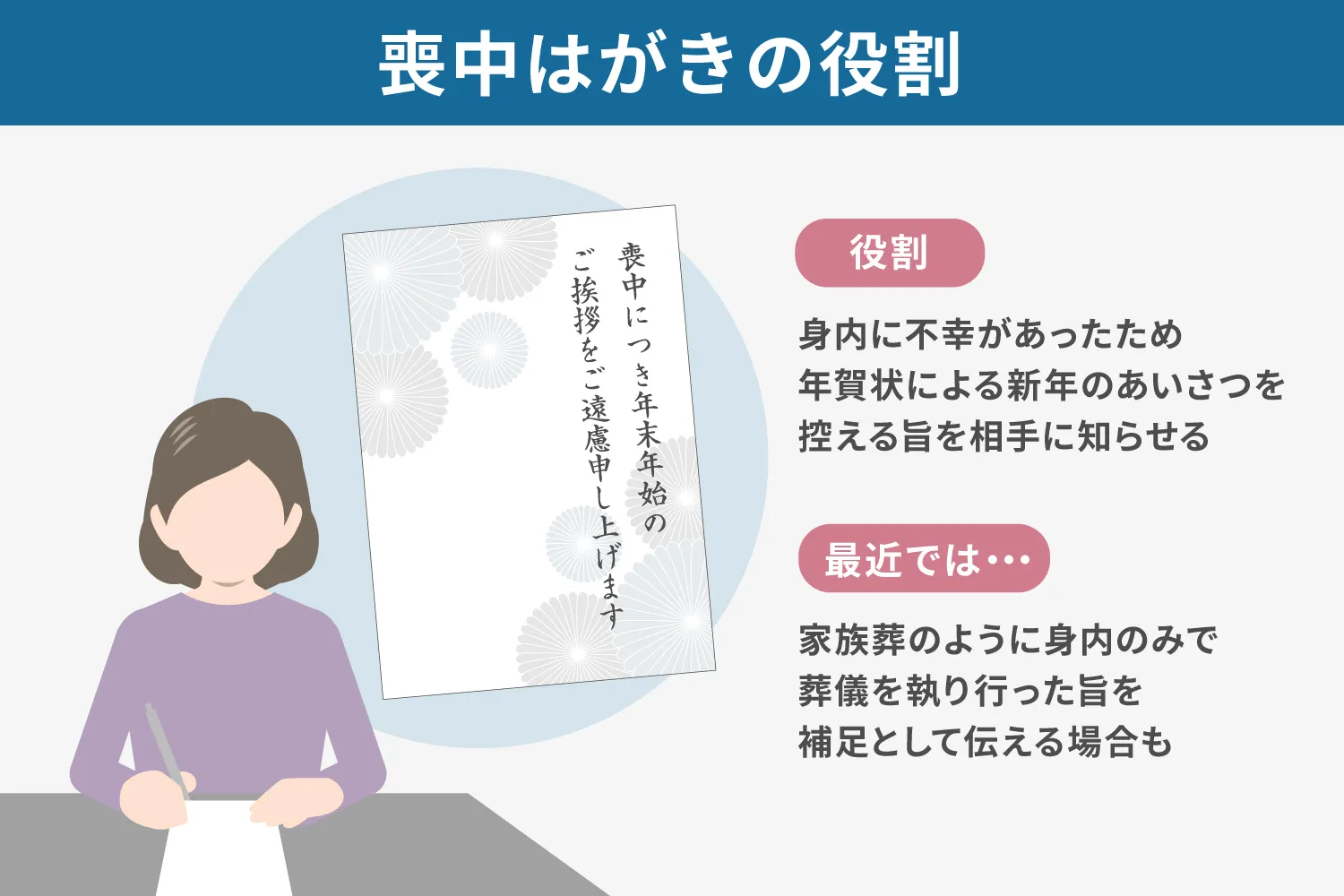

1 喪中はがきの役割とは?

喪中はがきには、身内に不幸があったため年賀状による新年のあいさつを控える旨を相手に知らせる役割があります。これを「年賀欠礼のあいさつ」といいます。

また最近では、家族葬のように身内のみで葬儀を執り行った旨を補足として伝える場合もあるようです。

なお、喪中はがきは「年賀状を受け取らない旨を伝えるもの」や「訃報連絡そのもの」ではないため注意しましょう。

喪中については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考になさってください。

関連記事

- 法事・法要

喪中とは?忌中との違いや期間中にやって良いこと・悪いことを解説

- マナー

- 知識

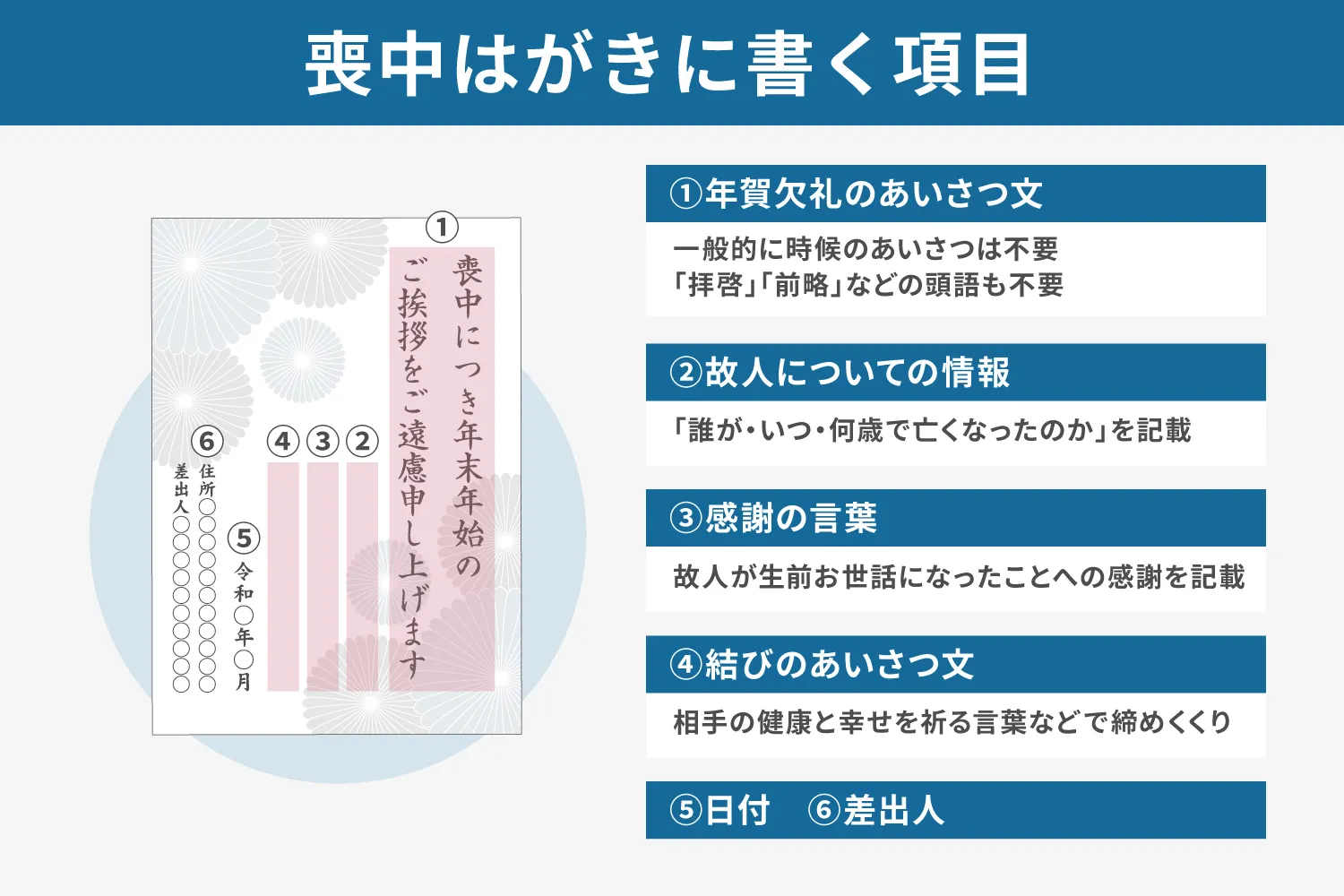

2 喪中はがきに書く項目

喪中はがきには以下の内容を書くのが一般的です。

- ・年賀欠礼のあいさつ文

- ・故人についての情報

- ・感謝の言葉

- ・結びのあいさつ文

- ・日付

- ・差出人

以下で一つひとつ解説していきます。

2-1 年賀欠礼のあいさつ文

喪中はがきの書き出しには、年賀欠礼のあいさつ文を入れます。時候のあいさつは不要ですが、書いても問題はありません。また「拝啓」「前略」などの頭語も不要とされています。

文例は以下の通りです。

● 喪中のため年頭のごあいさつを失礼させていただきます

● 喪中につき年末年始のごあいさつを差し控えさせていただきます

なお、喪中はおめでたい言葉を避けるのがマナーとされているため「謹賀新年」「年賀」などと書くのは避けます。代わりに「年頭」「年始」「新年」などを使うとよいでしょう。また結婚の報告や転居のお知らせなどは慶事に当たるため、喪中はがきには書きません。

2-2 故人についての情報

年賀欠礼のあいさつの後は「誰が、いつ、何歳で亡くなったのか」を記載します。このとき、差出人から見た続柄も含めるのが一般的です。夫が亡くなった場合は「夫〇〇(故人の名前)」と書きます。

故人が亡くなった日付は年月だけにするケースが多いですが、日付まで書いても問題はありません。

また故人が亡くなった年齢は、満年齢で書くケースが多い傾向にあります。「享年」を年齢の前に付ける場合は数え年を用い、後ろの「歳」は付けないのが正しい書き方です。間違えないように気を付けましょう。「享年〇〇(満〇〇歳)」と、享年・満年齢のどちらも書く方法もあります。

● 夫〇〇(享年80)が本年〇〇月に天寿を全ういたしました

● 令和〇年〇〇月に夫〇〇が享年82(満81歳)にて永眠いたしました

2-3 感謝の言葉

故人の情報を書いたら、次に故人が生前お世話になったことへの感謝を述べます。文例は以下の通りです。

● 生前のご厚情に故人になり代わり深謝いたします

● 生前のご厚情に心より感謝申し上げます

2-4 結びのあいさつ文

今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉や、相手の健康と幸せを祈る言葉などで締めくくります。以下はよく使われる結びの文例です。

● 明年も変わらぬご厚情のほどをお願い申し上げます

寒さに向かう折 皆さまのご健勝をお祈りいたします

● 明年も変わらぬご厚情のほどをお願い申し上げます

寒さに向かう折 皆さまのご健勝をお祈りいたします

2-5 日付

結びのあいさつ文を書き終えたら、喪中はがきを出す日付を記載します。ここに書くのは故人が亡くなった日付ではないため注意しましょう。

喪中はがきの作成から投函までの間に日付が空いてしまうこともあるので、年月のみを書いて日付を省くのが一般的です。

通常、喪中はがきは11月か12月に出しますので、以下のように記載しましょう。

● 令和〇年十一月

● 令和〇年十二月

2-6 差出人

最後に差出人の名前や住所、連絡先などを記載します。なお、これらの情報は喪中はがきの裏面、宛名面のどちらに書いても問題ありません。裏面に書く場合は文の最後に、宛名面に書く場合は左下に小さめに記載します。

3 【ケース別】夫が亡くなった場合の喪中はがきの文例

ここからは、夫が亡くなった際に出す喪中はがきの文例をケース別にご紹介します。

3-1 基本の文例

まずは、どのような状況でも使える基本の文例から紹介します。

喪中につき新年のごあいさつを失礼させていただきます

夫〇〇が本年〇〇月に〇〇歳にて永眠いたしました

ここに本年賜りましたご厚情に深くお礼申し上げます

なお向寒の折 くれぐれもご自愛ください

令和〇年〇〇月

喪中はがきは年賀状と同様に行頭の一字下げは不要です。また文中に句読点は入れず、改行や空白で区切るのがマナーです。

切手やはがきは弔事用のものを使用し、華美な色味やデザインは避けます。

3-2 身内のみで家族葬を行ったことを知らせる場合の文例

前述のように、最近ではごく親しい人のみで葬儀を行う家族葬が増えています。喪中はがきですでに家族葬を執り行った旨を報告したい場合は、以下のように書きましょう。

喪中のため年頭のごあいさつを失礼させていただきます

夫〇〇(〇〇歳)は本年〇〇月に永眠いたしました

故人の遺志により葬儀は家族葬にて執り行いました

ここに生前のご厚情に深謝いたしますとともに

ご報告が遅れましたことをおわび申し上げます

皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りいたします

令和〇年〇〇月

3-3 病気療養中だった場合の文例

故人が病気療養中に亡くなった旨を喪中はがきに記載したい場合は、以下の文例を参考にしましょう。

喪中につき年末年始のごあいさつを差し控えさせていただきます

かねてより病気療養中の夫〇〇(享年〇〇)が本年〇〇月に永眠いたしました

生前に賜りましたご厚情に深く感謝いたします

寒さ厳しき折ではございますが 皆さまのご健勝をお祈り申し上げます

令和〇年〇〇月

3-4 故人が複数人いる場合の文例

故人が複数人いる場合は、亡くなった順に並べて記載します。以下が文例です。

喪中につき新年のごあいさつを差し控えさせていただきます

令和〇年〇〇月に母〇〇が〇〇歳にて

令和〇年〇〇月に夫〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました

生前に賜りましたご厚情に心よりお礼申し上げますとともに

明年も皆さまにとって良い年でありますようお祈りいたします

令和〇年〇〇月

3-5 故人の情報を載せない場合の文例

喪中はがきでは、必ずしも故人の情報を明記する必要はなく、プライバシーや遺族の意向、相手への配慮に応じて省略して構いません。故人の名前や年齢を伏せた場合の文例は、以下の通りです。

喪中につき新年のごあいさつは差し控えさせていただきます

本年中に賜ったご厚情に深く感謝いたしますとともに

明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈りいたします

令和〇年〇〇月

4 まとめ

喪中はがきは、身内が亡くなったことにより、年賀状による新年のあいさつを控えたい旨を相手に知らせるものです。このお知らせは「年賀欠礼のあいさつ」といいます。

喪中はがきは年賀欠礼のあいさつから始まり、故人の情報と感謝の言葉を述べた後、結びのあいさつで締めます。喪中はがきには、慶事(お祝い事)を連想させる言葉は使えないため注意しましょう。

株式会社くらしの友では、ご希望する葬儀の形式に合わせたさまざまな葬儀プランをご用意しています。葬儀の事前相談や無料の資料請求、お見積もりも承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

葬儀の料金プランはこちら

資料・見積もり請求はこちら

葬儀の事前相談はこちら

関連記事

新着記事