- 葬儀

「荼毘に付す」とは? 言葉の由来や使い方、荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の流れも紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

誰かが亡くなった際に「荼毘に付す(だびにふす)」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。人の死にまつわる言葉なので、正確な意味や由来、使い方を知らないと失礼に当たる可能性もあります。

そこで本記事では「荼毘に付す」という言葉の由来や使い方、類義語なども解説します。また荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の流れも紹介するので、ぜひご一読ください。

この記事で分かること

- 「荼毘に付す」とは「火葬すること」を意味する仏教用語

- 生きている人が故人を火葬するという意味で使うため、主語を間違えないように注意が必要

- 類義語には「天に召される」「葬斂(そうれん)」などがある

目次

1 「荼毘に付す(だびにふす)」の意味と由来は?

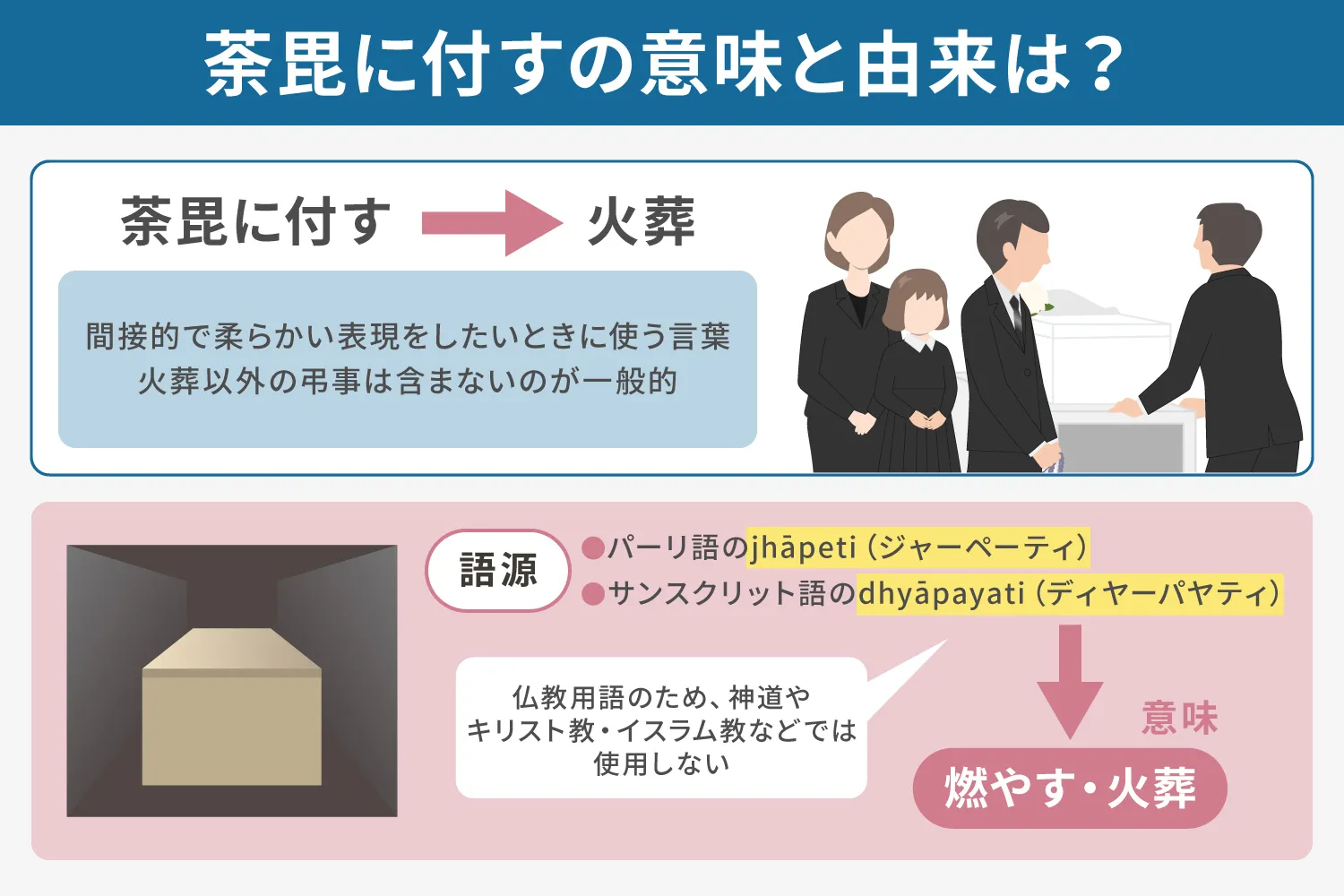

「荼毘に付す」とは「火葬すること」を意味し、間接的で柔らかい表現をしたいときに使う言葉です。語源は古代インドの言語であるパーリ語の「jhāpeti(ジャーペーティ)」や、サンスクリット語の「dhyāpayati(ディヤーパヤティ)」とされています。

これらの言葉は「燃やす」「火葬」を意味し、仏教の経典に使われていました。「荼毘に付す」は仏教用語であるため、神道やキリスト教、イスラム教などでは使用しません。

なお、「荼毘に付す」という言葉は火葬をすることのみを指し、それ以外の弔事は含まないのが一般的ですが、人によっては納骨までを指す場合もあります。

2 「荼毘に付す」の使い方

「荼毘に付す」という言葉を使う際は、主語に注意が必要です。「荼毘に付す」は「生きている人が故人を火葬する」という意味で使われるため「亡くなった祖父が荼毘に付した」は主語が故人であり、誤りとなります。

正しくは、生きている人を主語にして「(私は)亡くなった祖父を荼毘に付した」となります。故人を主語にする場合は「荼毘に付される」と受身表現にしましょう。

また自分の家族に対して使う場合は「荼毘に付す」で問題ありませんが、家族以外の人に対しては「荼毘に付される」と表現します。口語では「荼毘される」と言う場合もあります。

文例:

● 今日、母を荼毘に付した

● 同僚の親族が荼毘に付された

● 父を荼毘に付すために、火葬場に連絡した

● 荼毘に付される前に僧侶による読経が行われた

● 祖父は長年の闘病生活の後、ついに荼毘に付された

● 愛犬が亡くなり、荼毘に付されることとなった

3 「荼毘に付す」の類義語

「荼毘に付す」には「火葬する」の他にもいくつか類義語があります。以下で火葬を含めた3つの類義語を見ていきましょう。

3-1 火葬する

「荼毘に付す」は仏教用語であり、宗教的な思想と結びついています。一方「火葬する」は行為そのものを表す言葉であるため、宗教を問わず使えます。

直接的な表現を避けたい場合は「見送る」などの表現を使うとよいでしょう。

3-2 天に召される

「天に召される」は、神に故人が迎えられるというキリスト教の考えに基づいた表現です。「火葬」という表現を和らげたいときに使います。

3-3 葬斂(そうれん)

「葬斂」は、泣きながらご遺体を棺に納めて葬ることを表す言葉です。亡くなった方を火葬したり、お墓に納めたりする一連の儀式も指します。

葬斂には悲しみの感情が含まれていますが「荼毘に付す」は火葬の行為そのものを指し、感情を表す言葉ではない点で両者は異なっています。

4 荼毘葬(だびそう)・荼毘式(だびしき)とは?

「荼毘葬(だびそう)」や「荼毘式(だびしき)」は、通夜や葬儀、告別式を省略し、火葬のみを行う葬儀の形式を指す言葉です。「直葬(ちょくそう・じきそう)」は「火葬式」の古い表現で、宗教的な思想を重視したい場合に用いられます。

5 荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の一般的な流れ

ここからは、荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の一般的な流れを見ていきましょう。

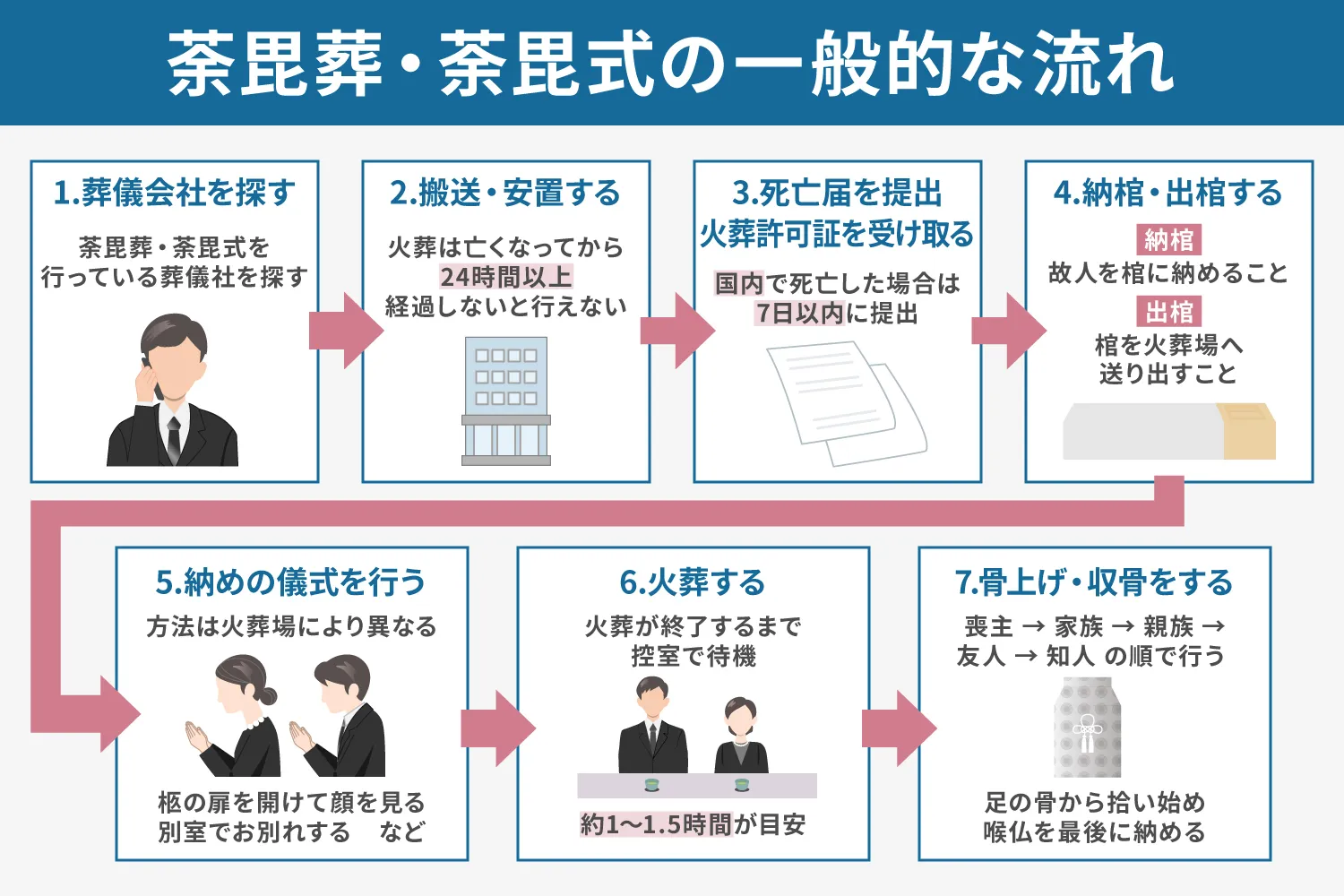

5-1 1.葬儀会社を探す

故人が亡くなったら、まずは荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)を行っている葬儀社を探して連絡を取り、日程や費用などを打ち合わせます。また自宅、病院など故人が現在安置されている場所の住所を伝え、ご遺体を葬儀社の安置所まで搬送してもらう手続きも行います。

葬儀社への連絡は故人が亡くなってからすぐに行わなければならず、心身ともに負担がかかるものです。そのため、もしものときに備えて事前相談ができる葬儀会社を探し、あらかじめ手配しておくのも一つの手です。

株式会社くらしの友でも葬儀の事前相談を承っております。詳しくは以下をご確認ください。

5-2 2.搬送・安置する

葬儀社が故人を迎えに来たら、自宅または葬儀社の安置所へ搬送してもらい、荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の当日まで安置します。なお法律により、火葬は亡くなってから24時間以上経過しないと行えないため、少なくとも丸1日は安置が必要になる点は留意しておきましょう。

5-3 3.死亡届を提出して火葬許可証を受け取る

ご遺体の安置が終わったら、市区町村役場へ死亡届を提出します。死亡届は故人が亡くなった病院の医師や故人のかかりつけ医、警察医などから受け取れます。故人の死亡を正式に届け出る公的な書類で、提出しなければ火・埋葬許可証を受け取れず、火葬が行えません。

受け取った火・埋葬許可証を火葬場へ提出することで、火葬が可能となります。

なお、国内で死亡した場合は死亡を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3カ月以内に提出しなければならないので注意しましょう。市区町村役場への提出と、火・埋葬許可証の取得を代行してくれる葬儀社もあります。

5-4 4.納棺・出棺する

荼毘葬・荼毘式(直葬・火葬式)の当日に、納棺・出棺を行います。納棺は故人を棺に納めること、出棺は棺を火葬場へ送り出すことです。

納棺の際、ご家族や故人と親しかった人が、お別れの花や思い出の品を棺に入れる場合もあります。

出棺時には喪主や家族、故人と特に親しかった人々が火葬場へ同行します。

5-5 5.納めの儀式を行う

火葬場に柩が運び込まれたら、故人と最後のお別れをします。火葬炉の前に置かれた棺の扉を開けて顔を見たり、別室でお別れをしたりと、方法は火葬場により異なります。

最後のお別れが終わると柩が火葬炉に入り、納めの儀式が終わります。

5-6 6.火葬する

火葬にかかる時間は、故人の体型や火葬炉の性能にもよりますが、約1~1.5時間が目安です。火葬が終了すると係員から呼び出しがあるので、それまでは控室で待機します。

喪主は控室でお茶やお菓子などを配り、感謝の気持ちを伝えて回るのが一般的です。参列者は故人をしのびながら静かに過ごします。

5-7 7.骨上げ・収骨をする

火葬が終了したら、遺骨を拾い上げる「骨上げ」と、骨壺に遺骨を納める「収骨」が行われます。

骨上げをする順番は、喪主を筆頭に家族、親族、友人、知人と続きます。2人1組で専用の竹箸を使って足の骨から拾い始め、喉仏を最後に納めるのが一般的です。

骨上げ・収骨が終わった後は、骨壺と共に埋葬許可証を受け取ります。埋葬許可証とは、火葬済証明印が押された火葬許可証のことで、火葬が完了したことを証明する公的な書類です。この書類がなければお墓への納骨ができないため、骨壺と一緒に大切に保管しましょう。

6 まとめ