- 法事・法要

精進落としとは? 当日の流れや主催者・参加者のマナーも解説!

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

葬儀の後には、「精進落とし」の席が設けられることが一般的です。ただ、「精進落とし」と聞いても、どのタイミングで行われるのか、どのように進めるのかが分からず不安に感じる方もいるでしょう。また初めて参加する方は、どのように振る舞うべきか迷うことがあるかもしれません。

そこで本記事では、精進落としの概要から当日の流れ、押さえておきたいマナーまで解説します。精進落としのあいさつ例も紹介しているので、参考になさってください。

この記事で分かること

- 精進落としの概要や由来

- 精進落としの当日の流れ

- 精進落としの主催者側・参列者側のマナー

目次

1 精進落とし(しょうじんおとし)とは?

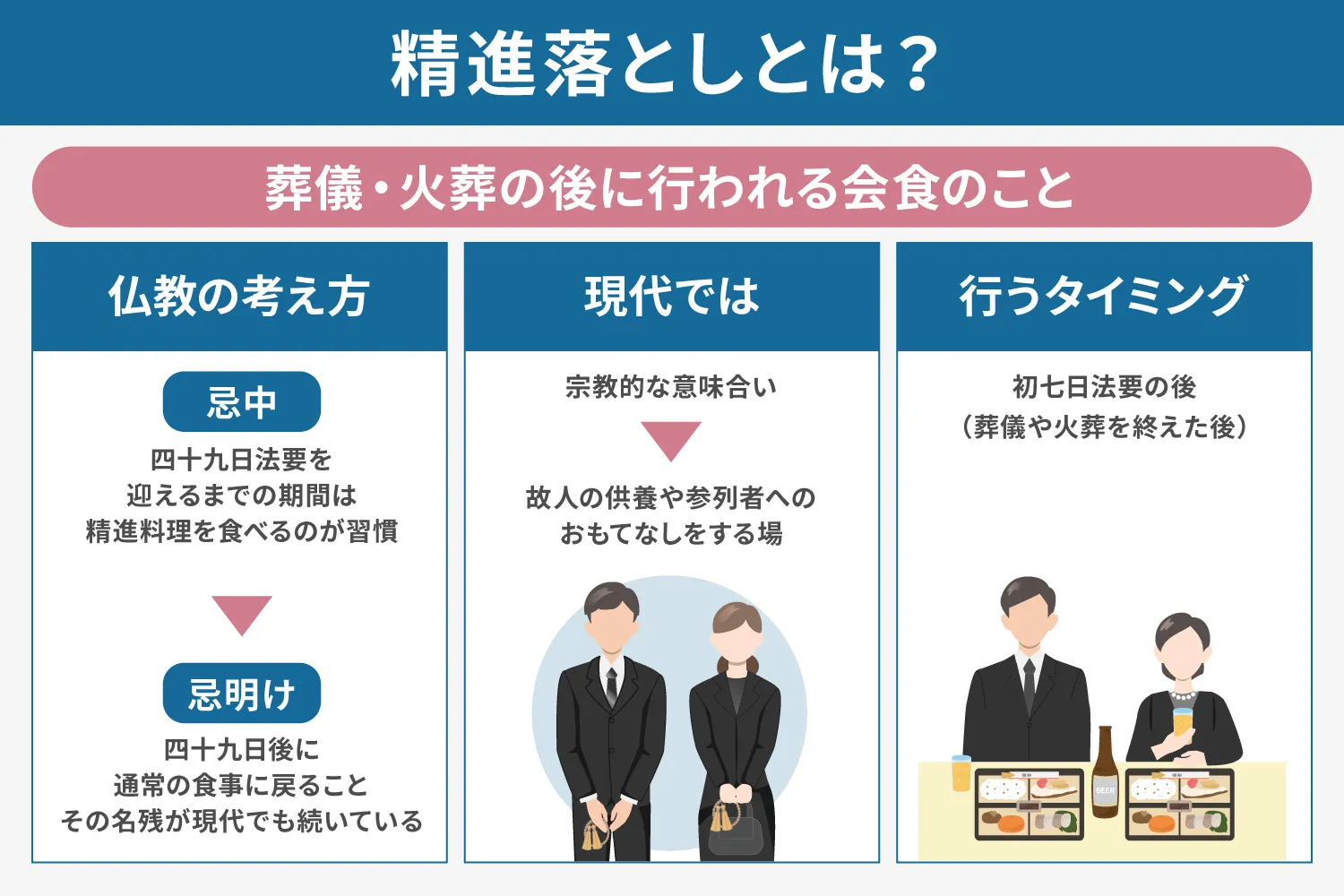

精進落とし(しょうじんおとし)は、葬儀・火葬の後に行われる会食です。参加者同士で生前の思い出を語ることで、故人を供養する意味合いもあります。

精進落としは元々、仏教の考え方に由来しています。仏教では家族が亡くなってから四十九日法要を迎えるまでの期間を忌中といい、その間は肉や魚を使用しない精進料理を食べるのが習慣でした。四十九日後の忌明けに通常の食事に戻ることを「精進落とし」と呼び、その名残りが現代でも続いているのです。

今では宗教的な意味合いは薄れ、故人の供養や僧侶や参列者に感謝の気持ちを示すためにおもてなしをする場としての意味合いが強くなっています。精進落としを行うタイミングも、四十九日法要から初七日法要の後(葬儀・火葬を終えた後)へと変化しました。

ただし、地域や宗派によっては現在も四十九日法要の後に精進落としの会食を行う場合もあるようです。

2 【あいさつ例付き】精進落としの当日の流れ

ここからは、精進落としの当日の流れを解説します。精進落としを主催する方向けのあいさつ例も紹介するので、ぜひ参考になさってください。

2-1 1.着席する

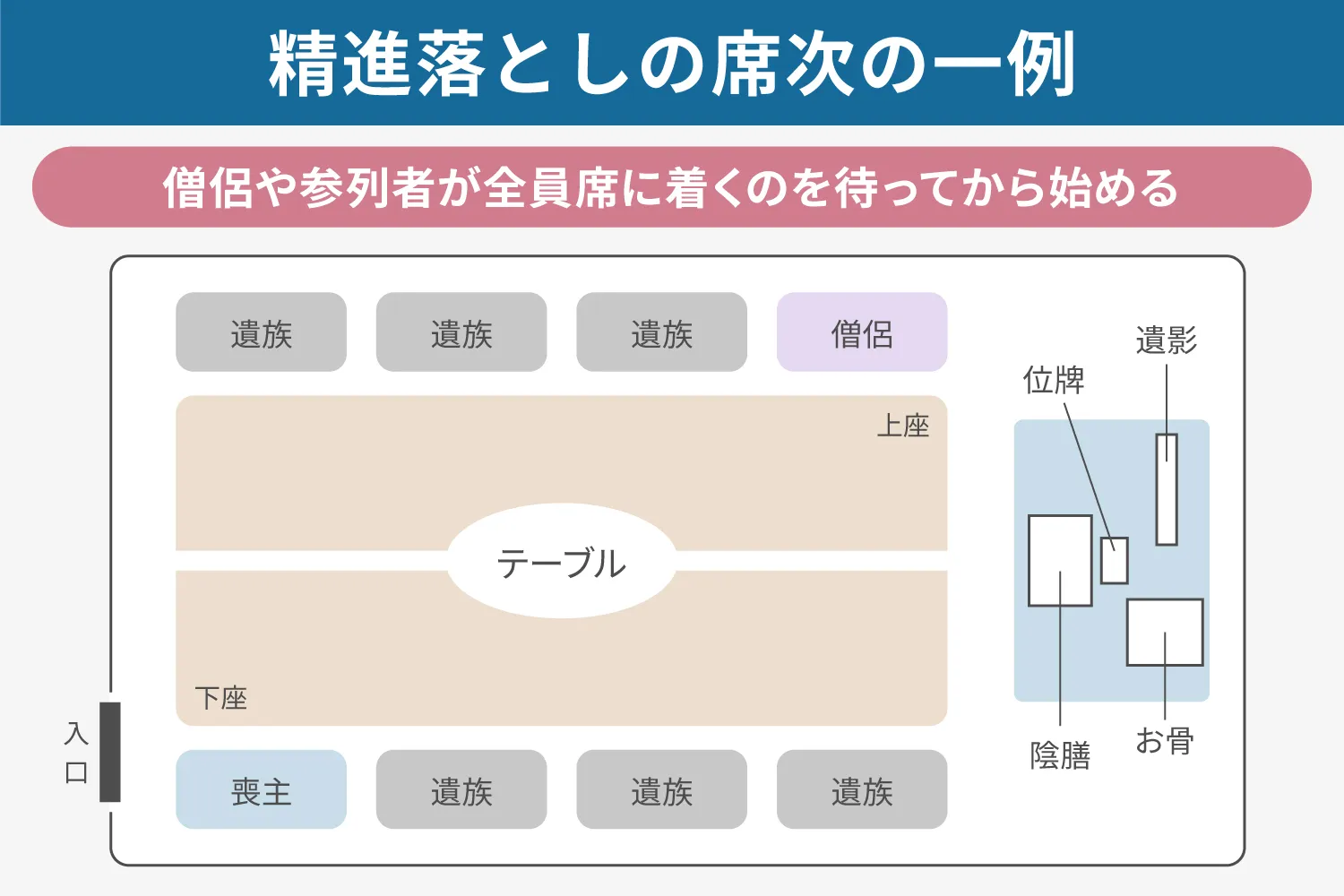

精進落としは、僧侶や参列者が全員席に着くのを待ってから始めます。一般的に最上座には僧侶が座り、次に葬儀委員長、世話役の方など葬儀でお世話になった方々、故人の会社関係者、友人・知人、親族と続き、喪主や家族は入り口付近の下座に座ります。

2-2 2.献杯のあいさつ

全員の着席を確認したら、喪主または代表者が献杯のあいさつをします。あいさつでは葬儀や火葬に参列いただいたこと、精進落としにお付き合いいただいたことへの感謝の気持ちを簡潔に述べるのが一般的です。また故人の人柄が伝わる生前のエピソードを語る場合もあります。

あいさつの例は以下の通りです。

本日はお忙しい中、故〇〇の葬儀にお越しくださり、ありがとうございました。

皆さまにお力添えいただいたおかげで、無事に葬儀・告別式を終えることができました。

ささやかではございますが、心ばかりのお食事をご用意いたしましたので、お時間の許す限りゆっくりとお過ごしくださいませ。

本日は誠にありがとうございました。

あいさつの後に合掌または黙とうを行うこともあります。

なお「献杯(けんぱい)」は「乾杯」とは異なり、静かな声で発声し、杯を打ち合わせる動作や拍手もしません。

献杯については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考になさってください。

関連記事

- 法事・法要

献杯とは? 知っておくべき基本マナーと挨拶の例文を紹介

- マナー

- 知識

- あいさつ

2-3 3.会食の開始

献杯の後は故人との思い出を語り合いながら、1~2時間ほど食事をします。親族以外の参列者がいる場合は、喪主や家族が順番にお酌をして回ることもあります。

2-4 4.終了のあいさつ

食事が終わる頃を見計らい、喪主または代表者が締めのあいさつをして精進落としを終了します。あいさつでは参列者への感謝をもう一度伝える他、今後の法要の予定を伝える場合もあります。

あいさつの例は以下の通りです。

皆さま、本日は長時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。

温かくお見送りいただき、故〇〇も喜んでいることと存じます。

まだまだ皆さまのお話をお聞かせいただきたいところではございますが、皆さまもお疲れのことと思いますので、これにて終了とさせていただきます。

どうぞお気を付けてお帰りください。

本日はありがとうございました。

なお「お開き」はお祝いの席で使う言葉なので、精進落としの場で使用するのは避けましょう。

3 精進落としの主催者のマナー

精進落としを主催することになった場合、押さえておきたいマナーがあります。

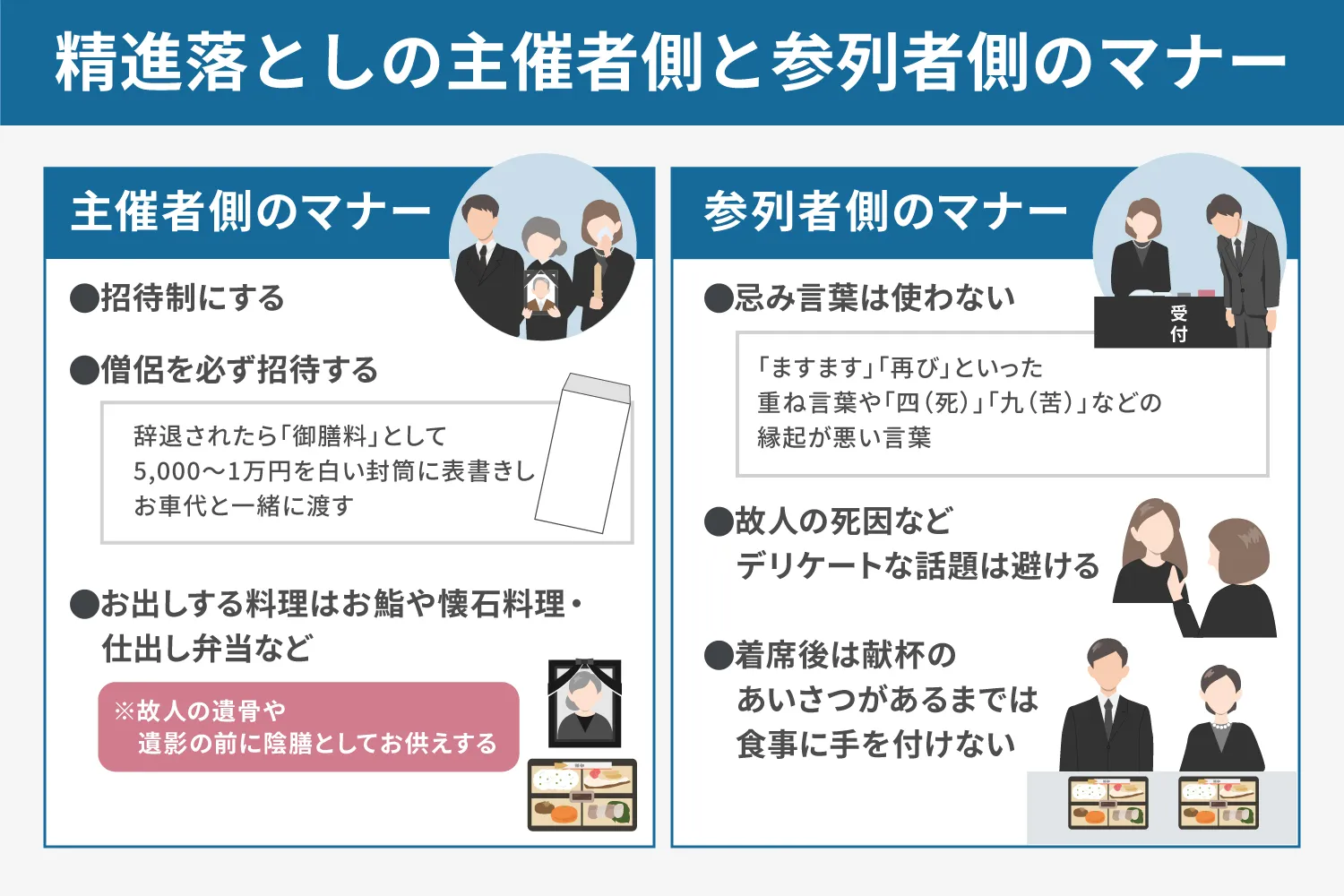

基本的には、火葬場への同行者がその後の精進落としにも参加します。精進落としにご参加いただきたい方(火葬場に同行していただきたい方)には、喪主からあらかじめお声掛けしておくと親切です。任意参加にすると参列者は自分が参加しても良いものかと迷ってしまうためです。

また精進落としには僧侶を必ず招待し、辞退されたら「御膳料」として5,000~1万円を白い封筒に表書きし、お車代と一緒に渡しましょう。

精進落としでお出しする料理には、鯛や伊勢海老などのお祝い事を連想させる食材は使いません。お鮨や懐石料理、仕出し弁当などを出すのが一般的です。遠方から来て参加できない方には、折詰(おりづめ・持ち帰り用のお弁当)を用意する方法もあります。

故人の遺骨や遺影の前には、参列者と同じものを陰膳(供養膳)としてお供えしましょう。

4 精進落としの参列者のマナー

精進落としに参加する際にも、いくつか押さえておきたいマナーがあります。

精進落としの場に限らず、葬儀や法要などの場では忌み言葉を使わないように気を付けましょう。例えば、不幸が繰り返されることを連想させる「ますます」「再び」といった重ね言葉や、「四(死)」「九(苦)」といった縁起が悪いとされる言葉が該当します。また故人の死因などデリケートな話題には触れないようにしましょう。

着席したら、献杯のあいさつがあるまでは食事に手を付けてはいけません。参加する予定だったものの、諸事情により参加できなくなった場合は事前にその旨を伝えましょう。途中退席する場合は、ご家族に一言声をかけ、目立たないように席を立ちます。

5 まとめ

精進落としとは、葬儀・火葬の後に僧侶や参列者へ感謝の気持ちを伝えるために行われる会食です。昔の仏教の習慣に由来しますが、現代では宗教的な意味合いは薄れています。

主催者側と参列者側のそれぞれが押さえておきたいマナーがあるため、当日に慌てることがないよう本記事を参考に準備しておきましょう。

株式会社くらしの友では、家族葬や一般葬、直葬などさまざまなプランをご用意しています。精進落としや通夜振る舞いの料理のご提供もお任せください。資料請求やお見積もり、葬儀の事前相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

葬儀の料金プランはこちら

資料・見積もり請求はこちら

葬儀の事前相談はこちら

関連記事

新着記事