- 葬儀

菩提寺とは? 菩提寺を持つことのメリットや注意点、菩提寺の探し方を紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

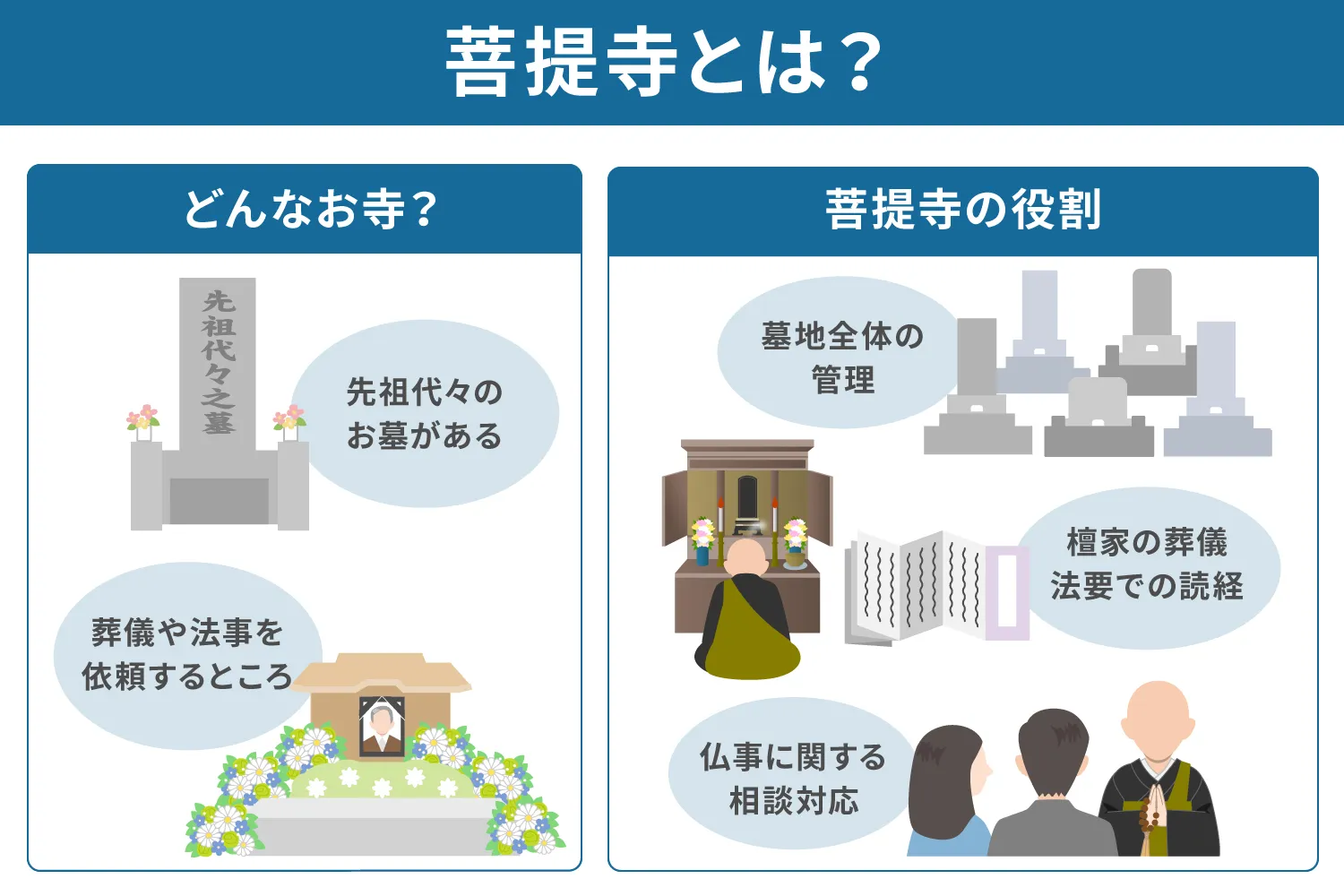

「菩提寺(ぼだいじ)」という言葉を耳にしたことがあっても、その意味や役割を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。菩提寺は、先祖代々のお墓を管理し、法要などの仏事を執り行ってくれるお寺です。しかし、現代では菩提寺との関係が希薄になり、意味や役割を詳しく知らない方も増えています。

本記事では、菩提寺の基礎知識をはじめ、菩提寺を持つことのメリットや菩提寺の探し方、注意点を分かりやすく解説します。菩提寺について詳しく知りたい方や、菩提寺との関わり方を思案している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- 菩提寺の意味や役割などの基礎知識

- 菩提寺を持つことのメリットや注意点

- 菩提寺の探し方や関わり方のポイント

目次

1 菩提寺(ぼだいじ)とは?

菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓があり、葬儀や法事を依頼するお寺のことです。菩提寺の主な役割には、墓地全体の管理、檀家の葬儀・法要での読経、仏事に関する相談対応などがあります。

菩提寺の起源は、仏教が日本に伝来した後、一部の貴族や皇族のために建立された寺院にさかのぼります。時代とともに武士や庶民にも広がり、江戸時代には幕府が「寺請制度(てらうけせいど)」を導入されました。

これにより、すべての人がどこかの寺院に所属しないといけなくなりました。戸籍のような役割も果たしており、宗教的というより、統治のための制度でもありました。

これにより、ほぼすべての家に「菩提寺」がある状態が形成され、現代に続きます。

なお、特定の寺院に継続して仏事を依頼し、関係を築いている家を「檀家(だんか)」といいます。檀家はその寺の運営を支える立場でもあり、法要や葬儀のたびにお布施を納めたり、年会費(護持費)を負担したりすることもあります。

現代では、ライフスタイルや価値観の変化により菩提寺を持たない家庭も増え、従来に比べて菩提寺との関係性が薄れつつあります。しかし、今もなお菩提寺は家族とご先祖様をつなぐ大切な役割を持っています。

1-1 檀那寺(だんなでら)との違い

菩提寺と檀那寺(だんなでら)は、いずれも先祖代々のお墓があるお寺という点では共通しています。異なるのは、檀那寺は自家がお布施を渡して経済的支援をしているお寺を意味するという点です。お寺の経済的支援をしている家庭を「檀家(だんか)」と呼びます。

一方菩提寺は、経済的支援の有無に関係なく、先祖代々のお墓があるお寺を指します。菩提寺と檀那寺が同じお寺であるケースも多いですが、厳密には意味合いが異なることを理解しておきましょう。

2 菩提寺を持つメリット

近年では、菩提寺を持つ家庭は少なくなりつつありますが、菩提寺との関係を大切にする人もいます。ここでは、菩提寺を持つことで得られる主なメリットを紹介します。

2-1 葬儀・法要を依頼できる

葬儀や法事・法要を毎回決まったお寺に依頼できるのは、菩提寺を持つ大きなメリットです。家族・親族が亡くなったときに依頼するお寺を探す必要がなく、いつもお世話になっている馴染みの僧侶に依頼できるため慌てずに済みます。

菩提寺を持たない場合は、葬儀社に依頼して供養を行ってくれる僧侶を探す必要があるため、希望に沿った供養ができるか不安を感じることも少なくありません。菩提寺があれば、葬儀・法要・納骨など一貫して同じお寺で行えるので安心感がある上に、手配の手間も少なくなります。

2-2 仏事に関する相談ができる

仏事について分からないことを相談できるのも、菩提寺を持つメリットの一つです。初めてご自身が喪主となって故人の通夜・葬儀を執り行うことになった場合、仏教のしきたりや細かいマナーなど分からないことも多いでしょう。

大切な家族を失い、心身ともに余裕がない中で葬儀の準備をするのは大きな負担です。そのようなとき、菩提寺に相談すれば、葬儀の手順やマナーについて教えてもらえるので、安心して準備を進められます。

2-3 お墓を新たに購入せずに済む

菩提寺があれば、お墓を新たに購入せずに済むのもメリットです。菩提寺に先祖代々のお墓があれば、家族や自分自身の死後のお墓に関する心配が少なくなります。

新たにお墓を購入する場合、種類や規模、立地などの条件によっても異なりますが、費用が100万円以上かかる場合もあります。また、お墓を立てるには準備に時間や労力も必要です。

菩提寺でお墓が管理されていれば、新しいお墓を準備する必要がなくなり、経済面や心理的負担も少なくなるでしょう。

3 菩提寺を持つ前に知っておきたいこと

これから菩提寺を持とうと考えている方や、菩提寺との関係を受け継ぐ予定のある方に向けて、事前に知っておきたいポイントを紹介します。菩提寺を持つメリットと併せて確認し、最終的には家族と相談したうえで判断しましょう。

3-1 管理費を支払う必要がある

菩提寺を持つと、継続的に管理費を支払う必要があります。管理費とは、寺院や霊園がお墓を管理・維持するための費用のことです。維持管理費や護持会費と呼ばれることもあり、人件費・光熱費・備品費などが含まれます。

お墓を購入する際にかかる初期費用とは異なり、お墓がある限り継続的に発生するため、後を継ぐ方の負担になる場合も考えられます。管理費の目安は寺院によっても異なりますが、年間で5,000~20,000円程度が一般的です。

3-2 お墓の管理・継承が必要になる

管理費を支払っていても、寺院が管理するのは個々のお墓ではなく、通路や共有スペースなどの共用部分のみです。お墓そのものは、親族が区画内の掃除や草刈り、墓石の修繕などを行い、管理する必要があります。お墓が遠方にある場合は、移動にも時間や費用がかかるでしょう。

また菩提寺を持つと、基本的にそのお墓を代々継承することになります。近年は少子高齢化や都市部への人口流出、価値観の多様化などにより、お墓の継承が難しいケースも増えています。

このように管理や継承に一定の負担が伴うことを踏まえた上で、菩提寺を持つかどうかを検討することが大切です。

3-3 菩提寺で葬儀を行わないと納骨できない場合がある

葬儀の際に菩提寺へお勤めを依頼しないと、菩提寺から納骨を断られる場合があります。これは、菩提寺が先祖代々の供養やお墓の管理を担っており、葬儀を菩提寺が執り行うことで、その宗旨や規則に則った供養がなされるためです。

別の寺院に葬儀を依頼した場合、供養の方法に違いが生じることなどを理由に、納骨を断られることがあるため注意が必要です。

そのため、家族が亡くなった場合は、まず必ず菩提寺に連絡しましょう。

菩提寺が遠方の場合でも、近くの同じ宗派の寺院を紹介してもらえることもあるので、まずは菩提寺に相談するとよいでしょう。

あわせて、納骨の手続きや費用についても菩提寺の規則を確認し、良好な関係を保つよう心がけましょう。

4 菩提寺が分からないときの探し方

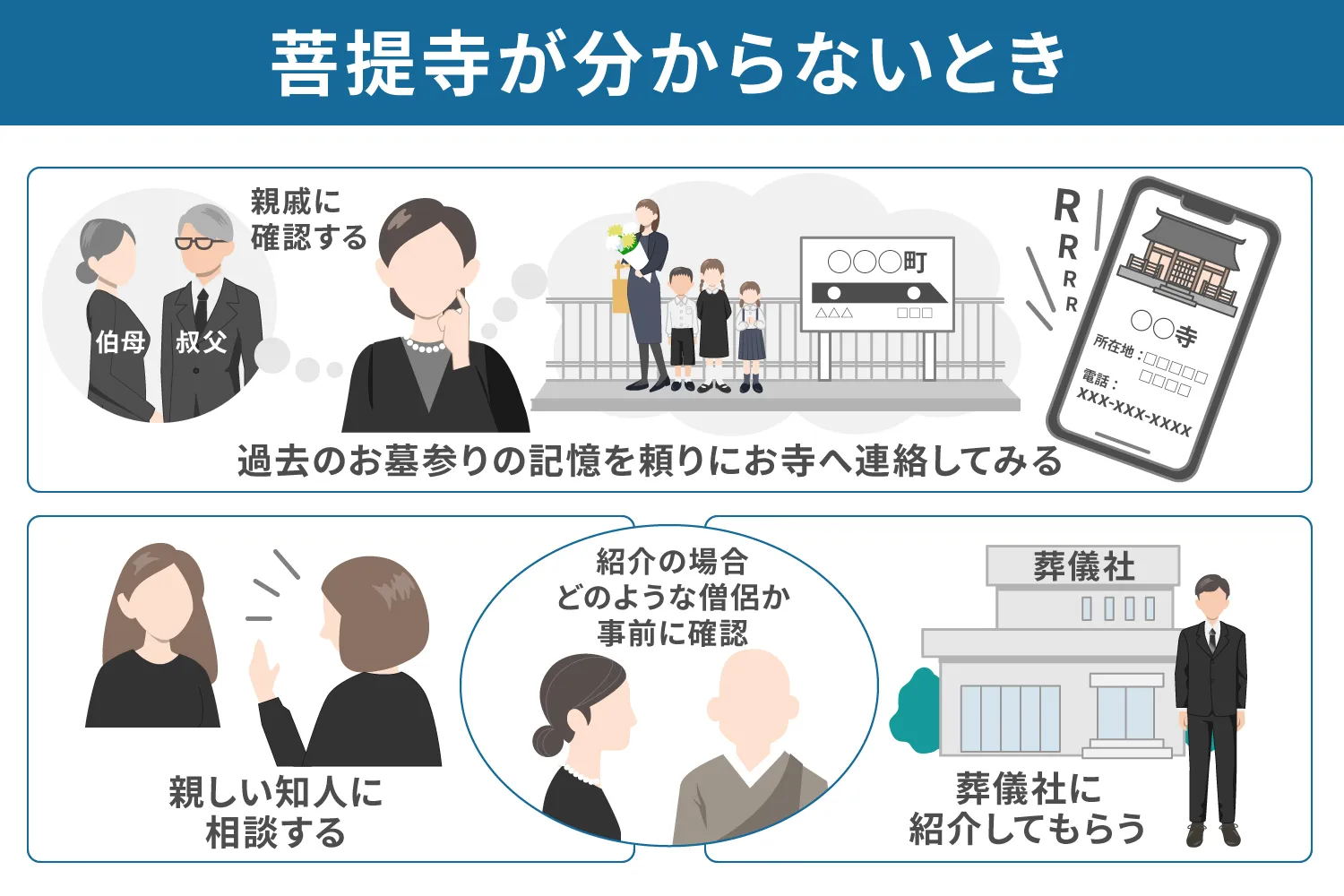

菩提寺を持っているか分からない場合や、どこにあるか分からない場合は、まず親族や親戚に確認するのが有効です。もし菩提寺がないと分かった場合は、葬儀社に紹介してもらう方法もあります。ここでは菩提寺を把握していないときの探し方について説明します。

4-1 親戚・知人に紹介してもらう

菩提寺を探すには、家族だけでなく親戚にも確認してみましょう。親戚であれば菩提寺が同じである可能性が高く、把握しているかもしれません。

家族との連絡が取りにくかったり、親戚関係が疎遠になっていたりすると、菩提寺の確認が難しいこともあります。そのようなときは、親しい知人に相談する、菩提寺がありそうな地域のお寺に問い合わせてみる、過去のお墓参りの記憶を頼りにお寺へ連絡してみるといった方法も検討しましょう。

4-2 葬儀社に紹介してもらう

菩提寺がないことが分かった場合、葬儀の際に葬儀社に紹介された僧侶の寺院を、新たに菩提寺とすることも可能です。必ずしも葬儀で読経をあげてもらった寺院を選択する必要はありませんが、その僧侶が信頼できると感じたら、菩提寺とする選択肢もよいでしょう。

葬儀社から僧侶を紹介してもらう際には、あらかじめ希望する宗派を伝えておくとスムーズです。ただし、紹介された僧侶が寺院を持たない「派遣僧侶」の場合は注意が必要です。派遣僧侶はお寺に所属していないため、菩提寺として依頼できない上、四十九日や一周忌などの法要に対応してもらえないケースがあります。

紹介を受ける際には、どのような僧侶かを事前に確認し、納得した上で依頼しましょう。

5 菩提寺を離れる場合・変更する場合の注意点

菩提寺が遠方にある、またはお墓の維持管理が難しいといった理由から、菩提寺を離れたい、変更したいと考えることもあるでしょう。菩提寺を離れることを「離檀(りだん)」、お墓を移すことを「改葬(かいそう)」といいます。ここでは、それぞれの注意点について解説します。

5-1 親族と菩提寺には事前に相談して理解を得る

菩提寺を離れる場合は、まず親族に相談した上で、菩提寺にも丁寧に事情を伝えながら進めることが大切です。離檀を決定事項として伝えるのではなく、「跡継ぎがいないので維持が難しい」「現在の居住地が遠くて管理が難しい」など、離檀を検討する理由をしっかり伝え、丁寧に話し合いをしていきましょう。場合によっては引き止められたり、トラブルに発展したりすることもあるため、慎重かつ丁寧に進める必要があります。

また菩提寺を変更する場合は、あらかじめ改葬先を探さなければいけません。居住地の近くにお墓を移したい場合は、これまでと同じ宗派のお寺を探すとスムーズです。後にトラブルにならないように、現在の菩提寺から変更する旨を改葬先にも事前に説明し、親族からの理解を得た上で、菩提寺へ相談しながら進めましょう。

なお、近年は宗派にとらわれず利用できる民間の霊園に改葬するケースも増えています。霊園は管理が行き届き、アクセスが良い場所も多いため、利便性や将来の管理のしやすさを重視する場合に選ばれます。霊園への改葬も同様に、現菩提寺と相談し、必要な手続きを踏むことが大切です。

関連記事

- お墓

墓じまいとは? 手続きの流れと注意点を分かりやすく解説

- 墓じまい

- 改葬

- 永代供養

5-2 離檀料にまつわるトラブルは専門家へ相談する

菩提寺を離れる際は離檀料を支払うのが一般的です。離檀料とは、これまでお世話になったことへの感謝の気持ちとして渡すお布施のことです。金額の目安は3万~15万円程度、または法要1回分のお布施料とされていますが、寺院によって異なりますので具体的な金額は菩提寺に問い合わせると確実です。

ただし、離檀料は明確な基準や必ず支払う義務はないため、離檀料をめぐって菩提寺とトラブルになることもあります。万が一、高額な離檀料を請求されたりするケースでは、早めに専門家へ相談しましょう。状況に応じて、以下のような機関や専門家が頼りになります。

・宗派の本山や宗務所

所属する宗派(浄土真宗、曹洞宗など)の本山や宗務所は、寺院間・信徒間の調整役となってくれることがあります。離檀や改葬について、宗派内のルールを確認するのも大切です。

・弁護士

離檀料が不当に高額である、納骨や改葬をめぐって脅迫まがいの対応をされた、など法的な問題がある場合は、民事に強い弁護士(相続や宗教法人に詳しい弁護士)への相談が有効です。

・行政書士

改葬許可などの手続きには役所への申請が必要です。書類作成や手続きをスムーズに進めたい場合は行政書士に依頼できます。

・消費生活センターや自治体の無料相談窓口

宗教法人との金銭トラブルや、一般的な消費者トラブルとしての相談は、各自治体の消費生活センターでも受け付けています。

いずれにしても、これまでの菩提寺とのご縁や感謝の気持ちを大切にしながら、冷静に話し合いの機会を持つことが大切です。必要に応じて、信頼できる第三者に相談し、円満な形で進められるよう心がけましょう。

6 まとめ

関連記事

新着記事