- 葬儀

新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載する方法とは? 利用のメリットやリスクを紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

身近な方が亡くなった際、訃報を知らせる手段の一つとして「新聞のお悔やみ欄」があります。地域に住む多くの方々へ一度に情報を届けることができるため、従来利用されてきた方法です。しかし、近年では個人情報が公開されることへの懸念や、家族葬の増加により、掲載を迷う方も少なくありません。

本記事では、そもそもお悔やみ欄とはどのようなものか、掲載の方法や注意点、利用することのメリット・リスクについて詳しく解説します。

この記事で分かること

- 新聞のお悔やみ欄の概要と掲載方法

- 掲載時の基本的な注意点

- 利用によるメリットとリスク

目次

1 新聞に掲載されるお悔やみ欄とは?

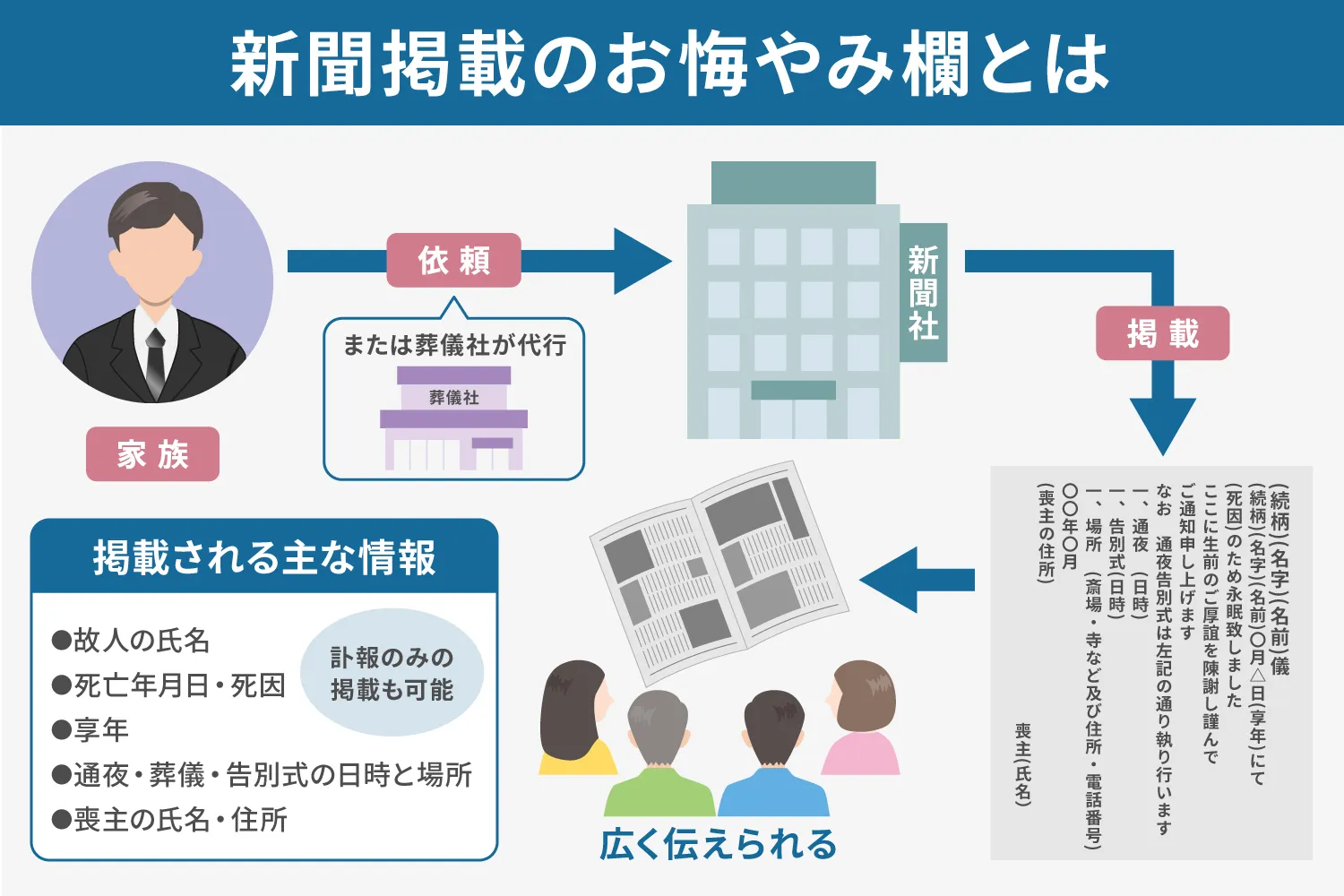

新聞のお悔やみ欄とは、故人の訃報や通夜・葬儀に関する情報を広く知らせるための欄です。基本的に掲載は無料で、掲載の申し込みはご家族自身が新聞社に連絡する他、地域によっては葬儀会社が代行する場合もあります。

掲載される主な情報は以下の通りです。

- ・故人の氏名

- ・死亡年月日・死因

- ・享年

- ・通夜・葬儀・告別式の日時と場所

- ・喪主の氏名・住所

葬儀情報には触れず、訃報のみを掲載することも可能です。密葬や家族葬の場合「葬儀は近親者のみで執り行った」といった内容を添えます。

ただし、掲載を申し込んでも、大きな事件や災害などのニュースが発生した場合、新聞社の判断で掲載を見送られることもあり、必ず掲載されるとは限りません。

1-1 死亡広告との違い

新聞に訃報を掲載する方法には、お悔やみ欄の他に「死亡広告」もあります。死亡広告とは、有料で紙面の一部に訃報を掲載する広告枠のことで、「黒枠広告」「お悔やみ広告」と呼ぶこともあります。掲載するには、葬儀会社が広告代理店を通じて手配し、家族と打ち合わせの上で内容を決定する流れです。

お悔やみ欄と死亡広告には、以下のような違いがあります。

両者の特徴を理解した上で、訃報の伝達手段としてどちらが適しているか検討しましょう。

ご家族と打ち合わせ

新聞社へ連絡

(内容・サイズにより料金は異なる)

(写真・コメントなども)

(定型情報中心)

2 新聞のお悔やみ欄に掲載する方法と注意点

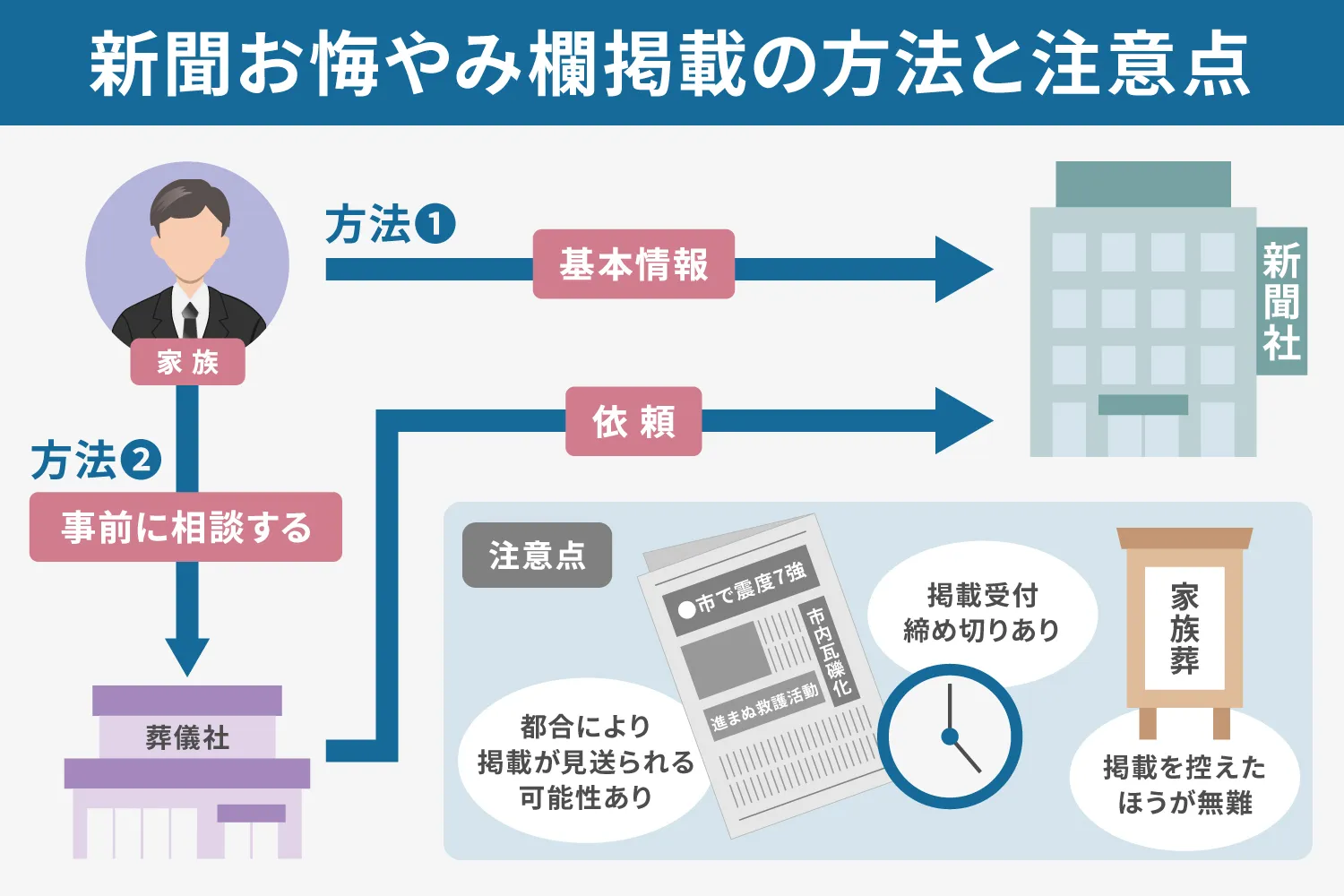

新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載するには、大きく分けて2つの方法があります。一つは、家族が直接新聞社へ申し込む方法、もう一つは、葬儀社が代理で新聞社に手配する方法です。

掲載を依頼する際は、希望する新聞社や記者クラブに連絡し、故人の氏名、死亡年月日、死因、享年、通夜・葬儀・告別式の日時と場所、喪主の氏名・住所といった基本情報を伝えます。新聞社によっては、家族に対して電話で取材を行うこともあります。

ただし、依頼をしても必ず掲載されるわけではありません。重大なニュースが発生した場合など、紙面の都合によっては、葬儀後に掲載される、あるいは掲載自体が見送られる可能性もあります。また、多くの新聞社では掲載受付に締め切り時間が設けられているため、早めの手続きが必要です。

葬儀社が代理手配する場合は、葬儀の日程や場所、掲載内容について必ず事前に相談しましょう。特に家族葬の場合、お悔やみ欄に葬儀情報を載せると「どなたでも参列いただけます」という意思表示と受け取られることがあります。近親者のみで見送る家族葬では、お悔やみ欄への掲載を控えた方が良いでしょう。

2-1 お悔やみ欄に載るタイミング

お悔やみ欄への掲載の申し込みを行うと、一般的にはお通夜当日の朝刊に掲載されます。ただし、新聞社によって掲載のタイミングが異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

規模の大きな葬儀では、通夜前日に掲載されるケースもありますが、早過ぎる掲載は参列者が通夜当日と誤解して斎場に訪れることがあるため、基本的には通夜当日の朝刊への掲載が一般的です。

また先述の通り、大きなニュースが入った場合などには、葬儀後に掲載されたり、掲載そのものが見送られたりする可能性もあるため、あらかじめ理解しておきましょう。

3 新聞のお悔やみ欄は掲載した方が良い? メリットとリスクを紹介

初めて近しい方が亡くなった場合など、新聞のお悔やみ欄を本当に活用した方が良いのか、迷うケースもあるでしょう。ここでは、お悔やみ欄に掲載するメリットとリスクを紹介します。

3-1 お悔やみ欄に掲載するメリット

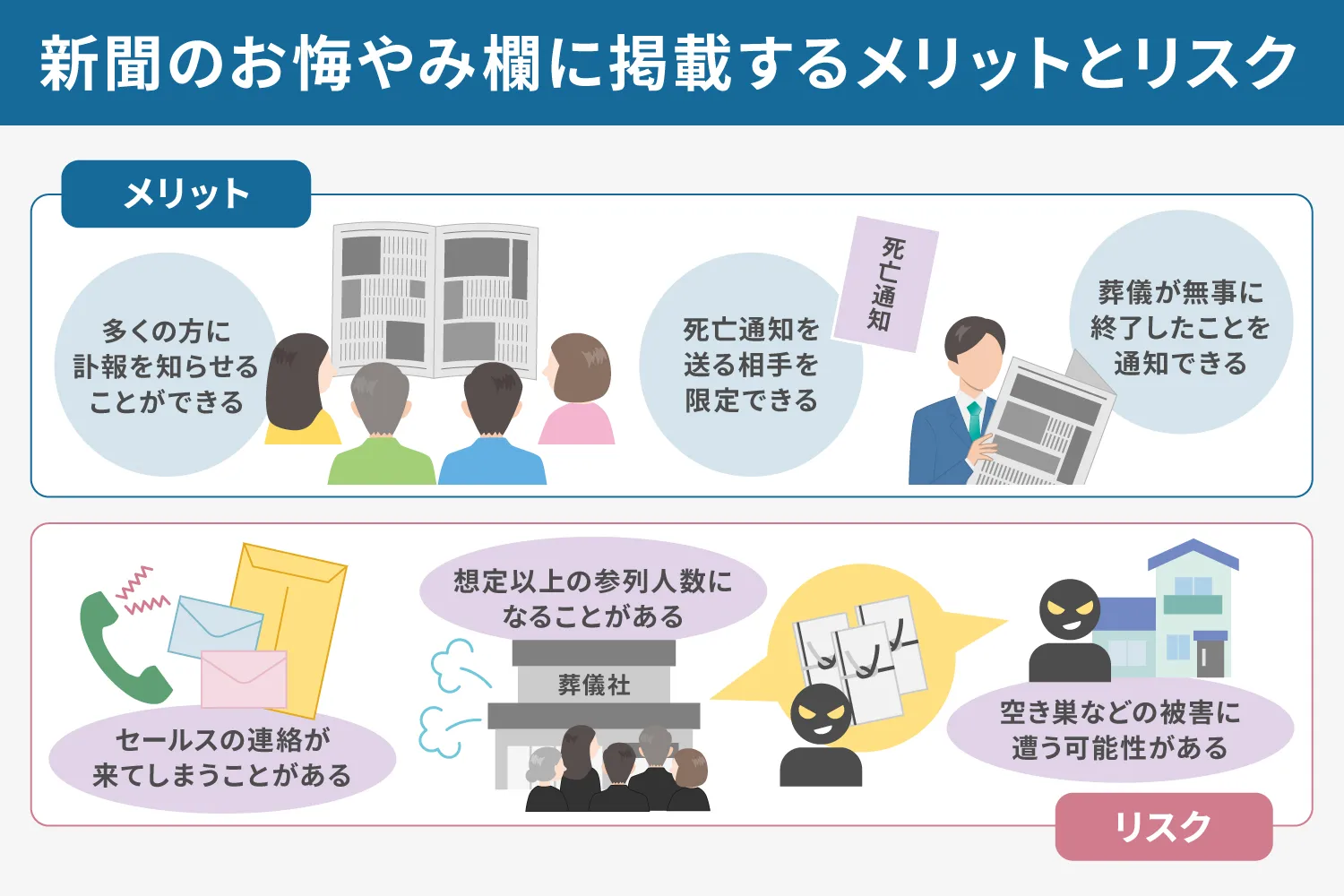

新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載するメリットとして、広く訃報を届けたい場合や、故人に縁のあった方へ知らせる手段として活用できる点などが挙げられます。次で詳しく紹介します。

3-1-1 多くの方に訃報を知らせることができる

新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載する大きなメリットは、不特定多数の人に一度に知らせることができる点です。

故人が生前に関わった知人や友人、職場関係者など、ご家族が把握しきれていない関係者にも情報が伝わる可能性があります。特に、古い付き合いのある方や、連絡先が分からない方にも、新聞を通じて訃報を知らせられる可能性があります。

3-1-2 死亡通知を送る相手を限定できる

お悔やみ欄に訃報を掲載することで、死亡通知を送る相手の範囲を限定できるのもメリットの一つです。

死亡通知(死亡通知書・死亡通知状)とは、親族や関係者に不幸があったことを知らせるために送付する書面のことです。書面には、故人が亡くなった旨や、通夜・葬儀の日時・場所などを記載し、場合によっては弔電や香典の宛先についても記載します。

新聞掲載を通じて広く知らせる一方で、個別の通知は親しい方や関係者のみに絞ることができ、無用な混乱や過度な連絡を避けられます。このように伝える範囲を調整できるのは、新聞のお悔やみ欄ならではの利点と言えるでしょう。

3-1-3 葬儀が無事に終了したことを通知できる

お悔やみ欄を利用して、葬儀が無事に終了したことを伝えることもできます。

特に家族葬などで参列を控えてもらった場合や、故人を気にかけていてもご家族に直接連絡しづらい方にとっては、葬儀が滞りなく執り行われたことを知る機会となります。

3-2 お悔やみ欄に掲載するリスク

新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載することで起こり得るリスクも存在します。どのようなトラブルが起きる可能性があるのか、またその対処方法について紹介します。

3-2-1 セールスの連絡が来てしまうことがある

お悔やみ欄に喪主の氏名や住所を掲載すると、不特定多数の人に個人情報が伝わることになります。その結果、後日、墓石や仏壇の販売を目的とした営業電話がかかってきたり、葬儀に無関係なセールスや勧誘が自宅に訪問してきたりするケースも珍しくありません。

こうしたトラブルを防ぐためには、お悔やみ欄に掲載する情報を限定することです。例えば、喪主の氏名のみを掲載し、住所を省略するなど、情報を最低限にとどめ、個人情報を守るための対策を取ることが大切です。新聞社によっては掲載内容を柔軟に調整できる場合もあるため、事前に相談してみましょう。

3-2-2 想定以上の参列人数になることがある

お悔やみ欄に掲載すると広範囲に通知が届けられる反面、想定以上の参列人数になることがあります。新聞を見て参列する方が数名程度の場合もありますが、故人と関わりのあった多くの方が訪れる可能性もあり、予想を上回る人数になることもあります。

参列者が増えた場合、香典返しが足りなくなる恐れがあるため、あらかじめ多めに準備しておくなど、柔軟に対応できるようにしましょう。

3-2-3 空き巣や香典泥棒などの被害に遭う可能性がある

お悔やみ欄に通夜や葬儀の日時を記載すると、自宅が留守になる時間帯を不特定多数に知られることになります。残念ながら、そうした情報を悪用した空き巣被害は一定数発生しており、特に注意が必要です。

さらに、葬儀や告別式の前後は香典をはじめとした現金が自宅に一時的に保管されるため、これを狙った犯罪にも気を付けなければなりません。葬儀や告別式、その前後では、自宅の防犯を徹底するように意識しましょう。

また、葬儀の場においては、香典の盗難に対する注意も必要です。斎場には、遺族や親族が把握していない弔問客が訪れることもあり、特に参列者の多い葬儀では、人の出入りが激しくなるため、見知らぬ人物の存在に気付きにくい状況が生じがちです。

万が一、見覚えのない方が手伝いを申し出た場合は、親族で確認が取れない限り、丁重にお断りするようにしましょう。

防犯の観点からも、香典を預かる担当者や保管方法を事前に決めておくことが重要です。親族間で段取りを共有しておくことで、万全の体制で式を執り行うことができます。

4 お悔やみ欄を利用しなくてもマナー違反にはならない

お悔やみ欄は掲載をしなくてもマナー違反にはなりません。以前は訃報を知らせる手段として新聞のお悔やみ欄に掲載することが一般的でしたが、近年では利用しない家庭も増えています。

その背景には、新聞を購読していない家庭が増加していること、個人情報保護への意識の高まり、SNSやLINEなどのデジタルツールの普及が挙げられます。

ただし地域によっては、お悔やみ欄への掲載が慣習となっているところもあるので、掲載しないのであれば、葬儀社へその意向を伝えることが必要です。お悔やみ欄を利用するかどうか、訃報の通知方法はどうするか、事前に家族で相談して方針を決めましょう。

5 まとめ

お悔やみ欄とは、故人の訃報や葬儀情報を広く知らせるために新聞に掲載するものです。掲載するには、ご家族が直接新聞社に依頼する方法と、葬儀社が代理で手配する方法の2つがあります。

お悔やみ欄に掲載することで、多くの方に訃報を伝えられる一方で、個人情報が広く把握されるリスクや、防犯面で注意が必要となる場合があります。

そのため掲載するかどうか、またどのような情報を載せるかについては、家族でよく相談し、慎重に判断することが大切です。それぞれのメリットとリスクを踏まえた上で、故人やご家族の意向に合った適切な対応を選びましょう。

葬儀についてお悩みの方は「くらしの友」にご相談ください。家族葬や社葬など、さまざまな葬儀スタイルに対応しており、ご希望に合わせた丁寧なアドバイスが可能です。