- 葬儀

弔問とは? 訪問時の流れや基本的なマナー・注意点を解説

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

親しい方の訃報は突然やってくるものです。しかし、中には、弔問するのが初めてで、「ご家族の方に失礼がないか心配」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、そもそも弔問とは何か、訪問するタイミングや流れ、基本的なマナー、注意点を分かりやすく解説します。いざというときに慌てないよう、弔問について確認しておきましょう。

弔問時の服装や持ち物を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

この記事で分かること

- 弔問の意味と訪問するタイミング

- 弔問時の基本的な流れとマナー

- 弔問時に気を付けたい注意点

目次

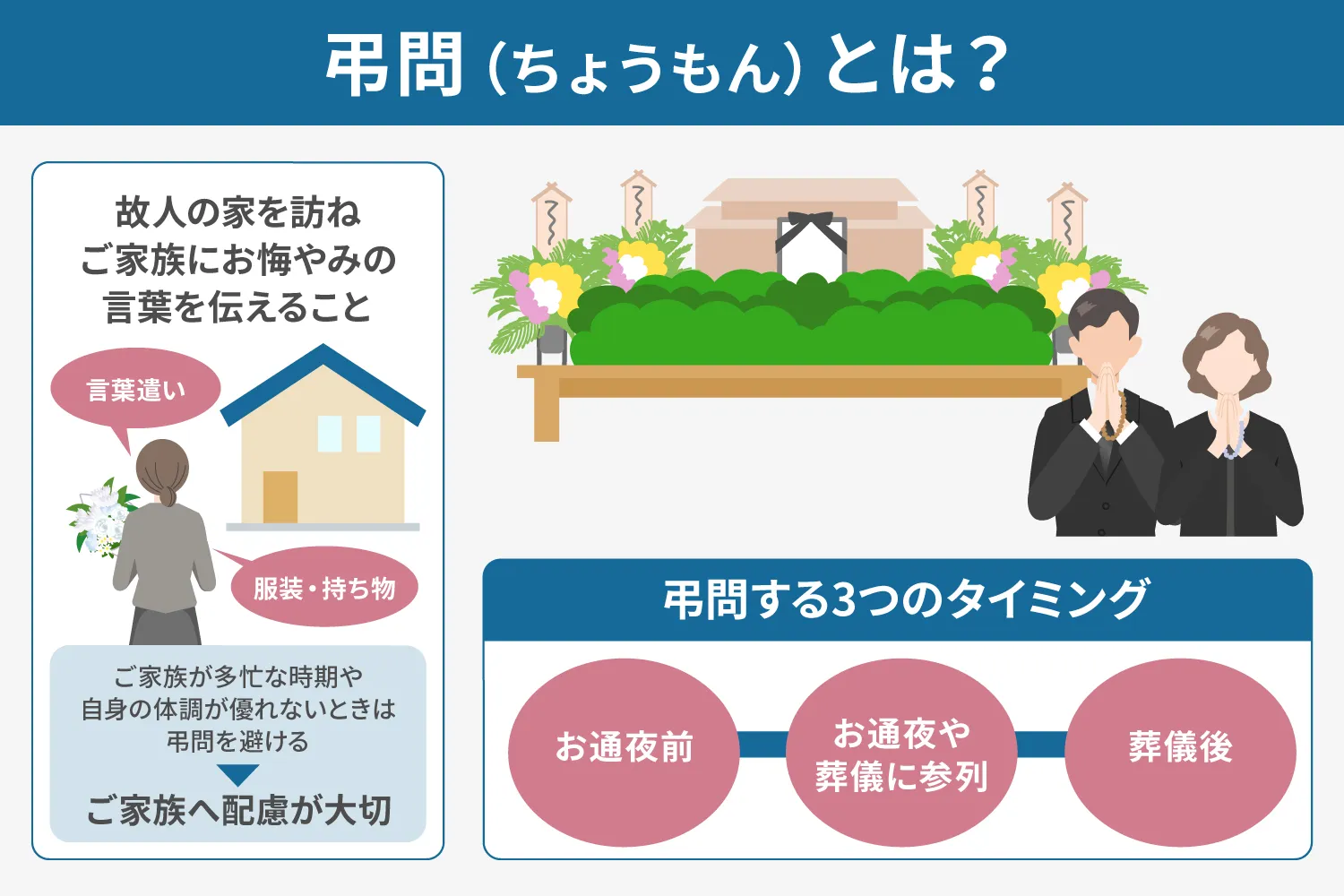

1 弔問(ちょうもん)とは?

弔問とは、親しい方や関係のある方の訃報を受けて、故人の家を訪ね、ご家族にお悔やみの言葉を伝えることを指します。関係性にもよりますが、訃報を受けたらお通夜や葬儀に参列するのが一般的です。ただし、日程の都合などで参列が難しいような場合には、お通夜の前や葬儀の後に弔問することもあります。

弔問の際は、服装や持ち物、言葉遣いなどのマナーに気を付けて、ご家族へ配慮することが大切です。また、故人をしのぶ気持ちがあっても、ご家族が多忙な時期や、自身の体調が優れないときなど、弔問を控えた方が良いケースもあることを理解しておきましょう。

1-1 弔問する3つのタイミング

弔問には、大きく分けて3つのタイミングがあります。それぞれの時期によってマナーや注意点が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

- ・お通夜の前に弔問する

- ・お通夜や葬儀・告別式に参列する

- ・葬儀後に弔問する

2 お通夜前に弔問するケース

お通夜前に弔問する場合について、関係性や訪問場所、弔問の流れ、守るべきマナーや注意点を詳しく解説します。

2-1 お通夜前に弔問する主なケース

お通夜の前に弔問するのは、故人と付き合いのあった親族、普段から親しい間柄にあった友人などに限られるのが一般的です。通夜や告別式に参列できない事情がある場合などに、ご遺族に了承を得たうえで、通夜の前に弔問をすることがあります。 ただし、通夜の前はご遺族が準備に追われていることも多いため、訪問を希望する際には、必ず事前に確認を取りましょう。 弔問の際は、静かに短時間でお悔やみの気持ちを伝えることが大切です。

弔問の場所は、故人が安置されている自宅、葬儀式場などケースによって異なります。訪問の可否や訪問先、時間帯を必ずご家族に確認し、突然訪れることは避けましょう。ご家族の負担にならないように心掛けることが大切です。

2-2 お通夜前に弔問する際の流れ

お通夜前に弔問する際の一般的な流れは以下の通りです。

- 1.訃報を受けた際、ご家族に弔問可能かどうかを確認する

- 2.弔問の日時や場所を確認し、約束した時間に訪問する

- 3.訪問先では玄関先などで簡潔にお悔やみの言葉を伝える

- 4.室内に案内されたら入室する。ご家族にすすめられたら故人との対面が可能

- 5.故人の枕元で正座して一礼し、両手を膝の上に置いて対面する

- 6.故人に深く一礼し、合掌をする。少し下がってご家族に一礼する

- 7.長居せず、ご家族の負担にならないよう短時間で引き上げる

この流れを基本として、ご家族の様子や状況をよく見ながら、丁寧な対応を心掛けましょう。

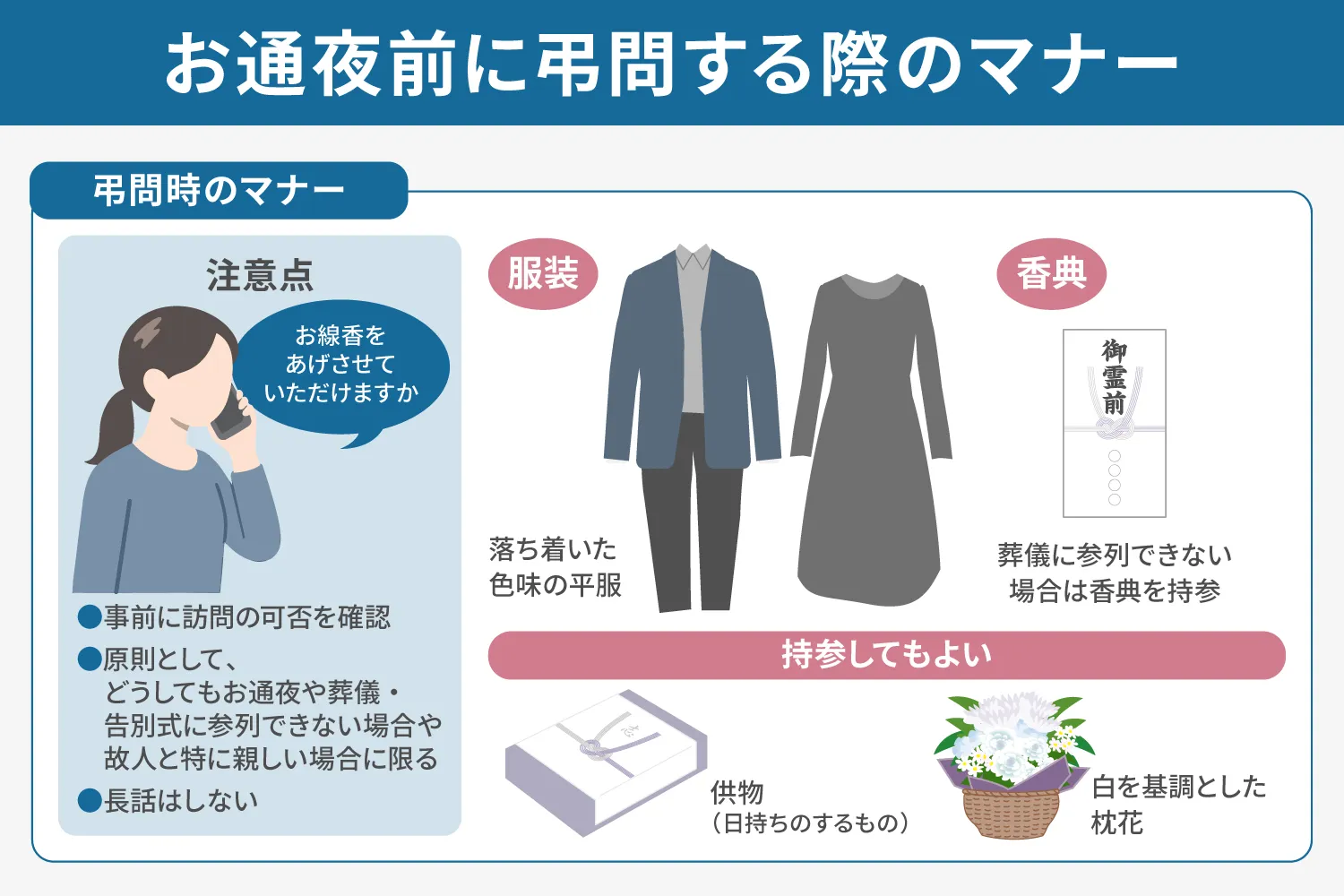

2-3 お通夜前に弔問する際のマナー

お通夜前に弔問する際には、ご家族の気持ちに最大限配慮するためにも基本のマナーを押さえておきましょう。

先述のように、まず訃報を受けたら、すぐに自宅へ訪問するのではなく、必ず事前に訪問の可否を確認しましょう。訪問時は「このたびはご愁傷様でございます」など、短く簡潔なお悔やみの言葉を述べます。伝えたい思いが多くあっても、ご家族の負担軽減のために長話をしないのが礼儀です。

服装は喪服ではなく、黒やグレーなど落ち着いた色味の平服が基本です。アクセサリーの着用は避け、メイクも控えめにしましょう。

弔問時に手土産は不要ですが、故人をしのぶ気持ちとして、お菓子や果物、花などを用意するのは問題ないとされています。ただし、生ものや日持ちしないものは避けましょう。花を持参する場合は、白を基調とした枕花が適しています。また、宗教・宗派が不明な場合、数珠を持参しなくてもマナー違反にはなりません。

2-4 お通夜前に弔問する際の注意点

お通夜の前に弔問することは、どうしてもお通夜や葬儀・告別式に参列できない場合や、故人と特に親しい場合などに見られます。しかし、訪問のタイミングが早い分、いくつかの注意点があります。

まず、ご遺族や関係者の都合を尊重することが大切です。お通夜前は葬儀の準備やさまざまな調整でご遺族は忙しく、心身ともに負担が大きい時期でもあります。訪問を希望する場合は、必ず事前にご遺族へ連絡を入れ、訪問が可能かどうかを確認しましょう。

次に、訪問時間は短く、静かにすることを心がけましょう。 弔問の目的はお悔やみの気持ちを伝えることです。長居をせず、静かに故人やご遺族に敬意を示すことが大切です。

また、服装や言葉遣いも普段以上に配慮しましょう。お通夜前の弔問は、故人とご遺族にとって大切な時間です。マナーを守り、心を込めたお悔やみを伝えることが求められます。

3 お通夜や葬儀・告別式に参列するケース

故人と親族ではない場合や親しい関係ではない場合は、お通夜や葬儀・告別式に参列するのが一般的です。この場合、弔問ではなく「通夜に参列する」「葬儀に会葬する」といった表現を使います。

お通夜や葬儀・告別式では、会場に到着したら受付を済ませ、香典を渡します。その後、読経や焼香が行われ、儀式の流れに沿って故人を見送ります。 通夜と葬儀・告別式とも服装は黒の喪服が基本で、アクセサリーはパールのみ、メイクは控えめにするのがマナーです。

香典袋の表書きや袱紗(ふくさ)の扱いも確認しておくと安心です。場の雰囲気に合わせて、節度ある行動を心掛けましょう。

お通夜に参列する際の流れやマナーを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事

- 葬儀

お通夜の参列前に確認したい流れとマナー

- お通夜

- マナー

- 香典

4 葬儀後に弔問するケース

通夜や葬儀・告別式に参列できなかった場合、後日改めて自宅へ弔問に伺うケースもあります。ここでは、葬儀後に弔問する際の適切な時期や流れ、マナーなどについて詳しく解説します。

4-1 葬儀後の弔問に適した時期

葬儀を終えた直後は、ご家族が事務手続きや会葬者への対応、後片付けなどで非常に忙しい時期です。そのため、弔問は少し落ち着いた頃が望ましいとされています。 一般的には、四十九日を迎える前までに弔問を済ませるのが適切とされます。

ただし、訃報を後から知った場合には、まずご家族に連絡し、弔問の可否を確認しましょう。 突然の訪問は避け、必ず事前に電話などで連絡を入れることがマナーです。訪問日時や場所はご家族の都合に合わせるようにしましょう。

4-2 葬儀後に弔問する際の流れ

葬儀後に弔問する際の一般的な流れは以下の通りです。

- 1.ご家族へ事前に連絡し、弔問したい旨を伝えた上で日時を相談する

- 2.当日は約束した時間に訪問し、玄関先などで簡潔にお悔やみの言葉を伝える

- 3.室内に案内されたら入室し、仏壇や祭壇に手を合わせ、焼香や線香をあげる

- 4.ご家族の方に向き直り、改めてお悔やみの言葉を伝える

- 5.香典や供物、花などを持参する場合は、このときに渡す

- 6.長居しないように心掛け、適切なタイミングで辞去する

ご家族はお通夜や葬儀の後、心身ともに疲れがたまっていることが考えられます。故人への感謝の気持ちなどを述べたら、ご家族の様子を見ながら早めに引き上げましょう。

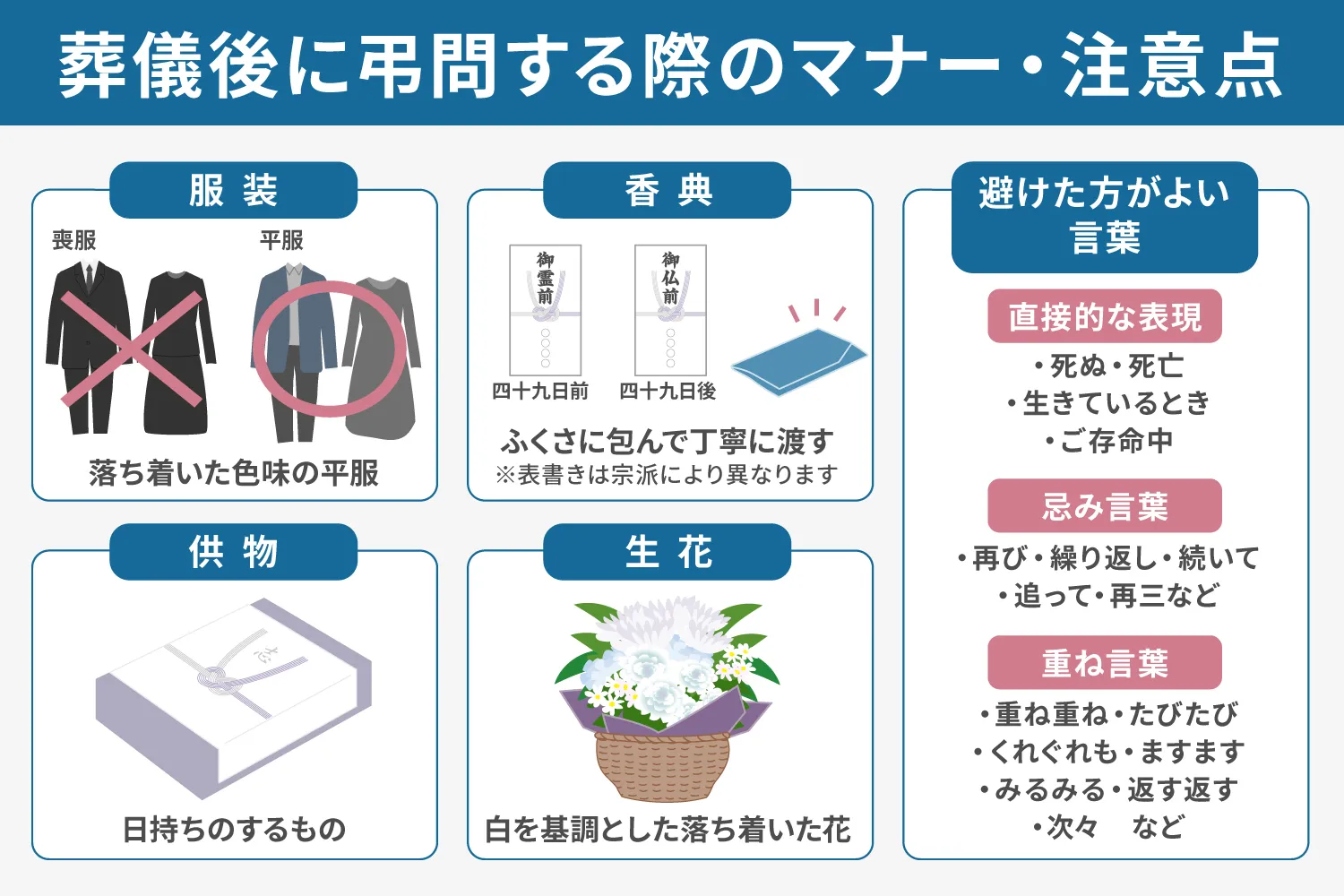

4-3 葬儀後に弔問する際のマナー・注意点

葬儀後に弔問する際は、喪服ではなく落ち着いた色合いの平服を着用するのが一般的です。弔事における平服は、普段着とは異なりますので注意が必要です。カジュアルな格好は避け、ダークカラーのジャケットやワンピース、襟付きシャツなど、きちんとした印象の服装を選びましょう。

香典を持参する場合は、袱紗(ふくさ)に包んで丁寧に渡します。表書きは、四十九日までは「御霊前」、四十九日を超えたら「御仏前」を選ぶのが一般的です。ただ故人様の宗派によってはこの限りではないため、事前に確認しておくとよいでしょう。宗派が分からない場合は、「御香典」や「御香料」にすれば四十九日の前でも後でも使用できます。

供物としては日持ちのするお菓子や果物が好まれます。生花を贈る場合は、白を基調とした落ち着いた花を選ぶとよいでしょう。

4-3-1 弔問の際に注意が必要な言葉のマナー

弔問の場面に限らず弔事全般において、お悔やみの言葉を伝えたり話したりする際に、ご家族の気持ちを傷つけないよう、注意が必要な言葉や不適切な表現があります。

直接的な表現は避け、悪いことを連想させる「忌み言葉」や、不幸が続くことをイメージさせる「重ね言葉」を使用しないようにしましょう。

避けるべき直接表現

- ・死ぬ、死亡 →「お亡くなりになる」「ご逝去」

- ・生きているとき、ご存命中 →「お元気なとき」 など

避けるべき忌み言葉

- ・再び、繰り返し、続いて、追って、再三 など

避けるべき重ね言葉

- ・重ね重ね、たびたび、くれぐれも、ますます、みるみる、返す返す、次々 など

また、「元気を出して」「がんばって」といったご家族を気遣うつもりの励ましの言葉も、悲しみの中にいるご家族には失礼に当たります。弔問時には、形式的であっても「このたびはご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」といった控えめな表現を使うのが無難です。

5 家族が望まない場合は弔問を控える

ご家族が弔問を望まない場合は、その意思を尊重することが大切です。特に家族葬など小規模な葬儀では、ご家族からの案内がない限り、参列や弔問は控えるのがマナーです。また、故人とのお別れがあまりにも突然だったケースでは、ご家族のショックや悲しみは計り知れません。そのような場合は無理に訪問せず、弔電や供花などで弔意を伝えられるでしょう。

6 まとめ

弔問は、親しい方や関係のある方の訃報があった際に、故人の家を訪ね、ご家族にお悔やみの言葉を伝えることです。弔問する際にはマナーや注意点に気を付けて、ご家族に配慮することが大切です。

弔問のタイミングによってマナーや注意点が異なるため、事前に把握しておくと安心して訪問できます。いずれのタイミングにしても、ご家族の意思や状況に配慮して、負担にならないよう心掛けましょう。

東京・神奈川で多くの実績と信頼のある「くらしの友」では、家族葬や社葬などあらゆる葬儀スタイルに対応しています。

ご家族の想いに寄り添ったサポートを大切にし、宗教や形式を問わない多様な葬儀スタイルに対応しています。

葬儀や法要のことに関して分からないことやお悩み事がある場合は、ぜひくらしの友にご相談ください。

関連記事

新着記事