- 葬儀

氏神様とは? 葬儀の可否や氏神様の調べ方、お参りのタイミングを紹介

/(株)くらしの友 儀典本部

2004年くらしの友入社、厚⽣労働省認定の技能審査制度「葬祭ディレクター」1級取得。

故人様とご遺族に寄り添い、大規模な社葬から家族葬まで、これまで1,000件以上の葬儀に携わる。

今まで神社を参拝したことはあるけれど、「氏神様」や「氏神神社」が何を指すのかは正直よく分からない、という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、氏神様の基礎知識や氏神神社での葬儀の可否、お参りするおすすめのタイミングなどを分かりやすく解説します。

この記事で分かること

- 氏神様とは地域の守り神

- 氏神神社では葬儀はできない

- 氏神様を調べる方法と、参拝の適切なタイミング

目次

1 氏神様(うじがみさま)とは?

氏神様とは、自身が住んでいる土地の神社に祀られている神様のことで、その土地や住人を守るといわれています。

もともとは、氏姓を同じくする氏族が祀っていた神様のことで、一族の守り神や祖先神でした。古代の日本では一族が同じ土地に住んでいたため、一族と土地は密接に関係していました。

しかし、時代が進むにつれて人々の移動が活発になり、同じ氏族が一つの土地に暮らす形は減少していきました。次第に血縁よりも土地のつながりが重視されるようになり、氏神様と土地を守る神様(鎮守神や産土神)との区別が薄れていったのです。

そうした流れによって現代では、氏神様は一族が祀る神様ではなく、居住地域の守り神として広く認識されています。

なお、神道における氏神様の信仰は、西洋の一神教に見られる「信者と神の一対一の信仰」とは異なり、その地域の神様として存在しています。

1-1 「鎮守神(ちんじゅがみ)」「産土神(うぶすながみ)」との違い

先述のように、古代の日本では、氏神様と「鎮守神(ちんじゅがみ)」「産土神(うぶすながみ)」は別の神様として祀られていました。

鎮守神は、その土地や建造物を守るために祀られた神様のことです。中国の伽藍神(がらんじん)に起源を持つといわれ、もともとは人間が建造物を建てる際に、その土地の神霊が災いを起さないように祀られたことが始まりとされています。

一方、産土神は生まれた土地を守る神様のことです。生まれる前から死後まで、他所に移住しても一生を通して守護してくれるとして信仰されてきました。

氏神様と鎮守神・産土神の起源には違いがありますが、時代が進むにつれて区別はあいまいになり、同じ神社で祀るようになったとされます。現在では同一視されることが多く、これらを総称して氏神様と呼ぶこともあります。

2 氏神神社と崇敬(すうけい)神社の違いとは?

氏神神社とは、その地域の氏神様を祀っている神社のことです。周辺に住む住民たちは「氏子(うじこ)」と呼ばれます。

先述のように、近年では氏神様だけでなく、鎮守神や産土神も同一視され、一つの神社で祀られることが一般的になっています。

これに対して崇敬(すうけい)神社は、地縁や血縁とは関係なく、個人の信仰心から崇敬される神社のことです。崇敬神社は由緒や地勢的な問題により氏子を持たないことがあります。神社を信仰する人を「崇敬者」と呼び、神社の維持や教化活動のために「崇敬会」を設け、崇敬者たちが組織で支える場合もあります。

3 氏神神社で葬儀は可能?

結論からいうと、氏神神社で葬儀を行うことはできません。

神道では、死を「穢れ(けがれ)」と見なします。神社という神聖な場所に穢れを持ち込んではいけないと考えられているため、葬儀を行う場としては適していないとされるのです。この「穢れ」は、遺族の悲しみや意気消沈した様子に由来する「気枯れ」「気離れ」といった言葉に関連しているという説もあります。

そのため、神道の葬儀である「神葬祭(しんそうさい)」は、自宅や斎場で執り行われるのが一般的です。

4 氏神様を調べるには?

自分が住んでいる場所の氏神様が、どこの神社に祀られているのか気になったら、次のような方法で調べられます。

4-1 Googleマップや地図アプリで検索する

まずはGoogleマップや地図アプリで、近くの神社を探してみましょう。ただし、単に自宅の近くにあるからといって氏神様が祀られているとは限りません。最終的には直接神社に問い合わせるのがおすすめです。

4-2 神社庁に問い合わせてみる

より確実な方法として、神社庁に問い合わせる方法もあります。全国に約8万社ある神社を総括している神社本庁が東京都代々木にあり、都道府県ごとには神社庁が設置されています。

神社本庁のホームページでは、各都道府県の神社庁の電話番号が掲載されているため、電話で問い合わせることも可能です。また、神社庁ごとのホームページもあるため、氏神様について調べられます。

4-3 町内会・自治会に聞いてみる

地域の町内会や自治会に尋ねるのも有効な手段です。町内会や自治会は、例大祭など地域の行事を取り仕切ることが多く、氏神神社の情報に詳しい場合があります。近隣の方に聞いてみてもよいでしょう。

5 氏神神社をお参りするタイミング

氏神神社へのお参りに決まった回数や頻度はなく、単に回数が多ければよいというものでもありません。

お参りするのは次のようなタイミングが多いですが、自分の気持ちに合わせた時期に参拝することが大切です

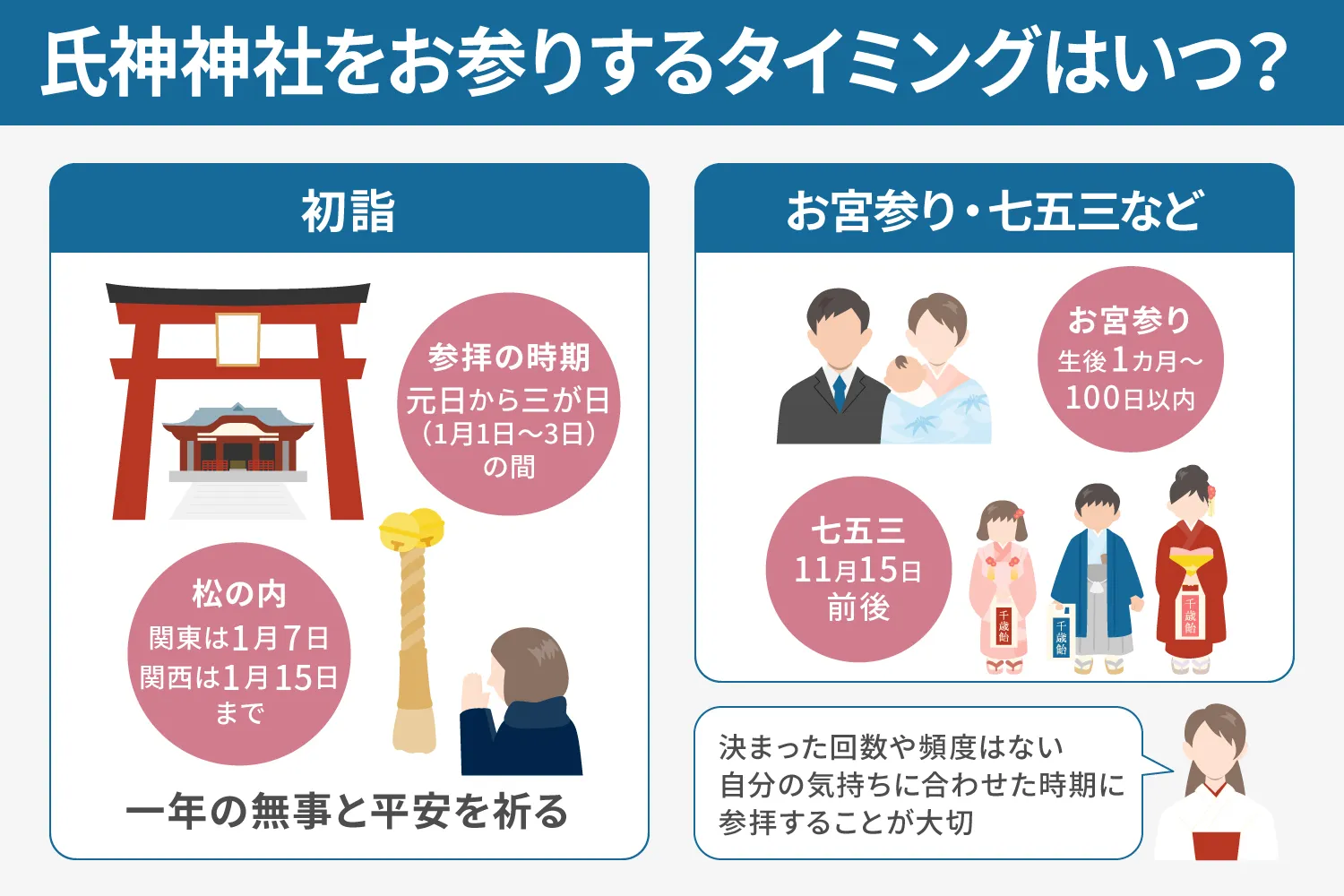

5-1 初詣

初詣とは、年が明けて最初に神社やお寺に参拝し、一年の無事と平安を祈る行事です。氏神神社に初詣をすることは、地域の神様である氏神様に、家族の健康と安全を近くから見守ってもらえるよう祈願する意味があります。

参拝の時期は、元日から三が日(1月1日〜3日)の間か、松の内までとするのが一般的です。松の内は、関東地方では1月7日、関西地方では1月15日までとされる場合が多いです。帰省先でお正月を過ごす場合は、親族と初詣に行くケースもあるでしょう。初詣は何度してもよいとされているため、居住地に帰ってからその土地の氏神様にお参りしても問題ありません。

必ずしもこの期間にお参りする必要はなく、混雑を避けたい場合は、遅れて参拝してもよいとされています。ご自身のペースで心を落ち着けて参拝しましょう。

5-2 お宮参り・七五三などの人生儀礼

赤ちゃんの誕生後、健やかな成長を祈る「お宮参り」や、3歳・5歳・7歳の節目に成長を祝う「七五三」も、氏神神社へお参りする良いタイミングです。

本来、お宮参りは生まれた土地の産土神にお参りするのがしきたりでした。しかし現在では、住んでいる地域の氏神神社へ参拝するのが自然な流れとなっています。参拝の時期は赤ちゃんの生後1カ月〜100日以内とされていますが、家庭の事情や季節に合わせて無理のない時期を選びましょう。

七五三は子どもの成長を祝う行事で、これからの健康や無事を願い、氏神神社にお参りします。ただ最近では、家族の思い出の神社や歴史ある神社など、その他の神社に行くケースも増えてきているため、どちらを選択しても問題ないでしょう。地域によって風習に違いはありますが、11月15日前後に参拝することが多いとされています。

6 まとめ

氏神様とは、住んでいる地域を守ってくれる神様のことです。現在では、鎮守神や産土神との区別はあいまいになっており、同じ神社に祀られていることもあります。氏神神社と崇敬神社の違いや、葬儀の可否、氏神様の調べ方、参拝のタイミングなどを知ることで、より身近に感じられるでしょう。ご自身が住んでいる土地と神様のつながりを意識しながら、氏神様に感謝の気持ちを伝える参拝をしてみてはいかがでしょうか。

「くらしの友」は、東京・神奈川を中心に斎場を展開する葬儀会社です。ご家族の想いに寄り添ったサポートを大切にし、宗教や形式を問わない多様な葬儀スタイルに対応しています。

葬儀や法要のことに関して分からないことやお悩み事がある場合は、ぜひくらしの友にご相談ください。