- 葬儀

慶弔とは? 慶弔休暇の日数・申請方法や慶弔見舞金の意味を解説

/(株)くらしの友 商事本部

東京都23区エリアを中心に、法事や葬儀などの施行業務を担当。法事・法要・仏壇や位牌のほか、墓地や墓石など、先祖供養に関連するさまざまな知識をもつエキスパート。

「慶弔(けいちょう)という言葉を聞いたことはあるけれど、はっきりとした意味は実はよく知らない」という方もいるでしょう。会社に勤めていれば、今後慶弔休暇を取ることがあるかもしれません。これを機に慶弔について、しっかりと理解しておきましょう。

本記事では、慶弔とは何か、慶弔休暇の日数や申請方法、慶弔見舞金の意味などを解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

- 「慶弔」とは何か、慶事・弔事の意味や代表的な例

- 慶弔休暇の一般的な日数、申請方法、雇用形態ごとの取扱い

- 慶弔見舞金や弔慰金・香典との違いとそれぞれの制度の概要

目次

1 慶弔とは?

まずは慶弔とは、どのような意味かを詳しく解説します。一口に慶弔といってもさまざまな種類があるので、一つずつ確認していきましょう。

1-1 慶弔の意味

慶弔とは慶事(けいじ・おめでたい喜ばしい出来事)と弔事(ちょうじ・弔うべき悲しい出来事)を合わせて呼ぶ言葉です。

慶事は結婚や出産、昇進などのお祝い事、弔事は葬儀や法事などの弔(とむら)い事が該当します。どちらの場合も、日常とは異なる場面であるため、マナーやエチケットが多く存在することが特徴です。

慶弔の場面では、周囲の方への配慮を求められるため、しっかりとした事前準備や失礼のない対応が必要です。

弔事に関して、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

1-2 慶弔の主な種類

慶弔にはさまざまな種類があります。下記ではプライベートと仕事で分けていくつか例を挙げています。下記の表にまとめたので参考にしてください。

出産

入学・卒業

新築・引っ越し

合格

叙勲

長寿

竣工・落成

就任・昇進

受賞

法事・法要

被災

会社の被災

全ての慶弔に休暇や見舞金(祝儀)があるわけではありませんが、後述する慶弔休暇に該当するケースもあります。もし自分が上記の表の中から当てはまる用事があり、休暇を取りたい場合は、人事部や総務部に確認してみましょう。

2 慶弔休暇とは?

就業規則で規定されている慶弔休暇とは、一体どのような制度なのか気になる方もいるのではないでしょうか。ここからは一般的な慶弔休暇の日数や、慶弔休暇を取得できる雇用形態を解説します。

2-1 一般的な慶弔休暇の日数

慶弔休暇の日数は法的な基準はなく、各企業の就業規則によって異なります。下記に、就労規則で定められている慶弔休暇の一般的な日数をまとめました。慶事よりも弔事の方が若干休暇日数が多くなっていることが特徴です。

また弔事休暇の日数は、本人が喪主かどうか、亡くなった人と同居か別居かによって異なる場合があります。

慶弔休暇の具体的な日数は企業ごとに異なるため、詳細については自社の就業規則を確認するのが確実です。

2-2 慶弔休暇を取得できる雇用形態

2021年4月1日より施行された「同一労働同一賃金」の制度(パートタイム・有期雇用労働法等の改正)により、正社員と非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることが禁止されています(※)。

これには、福利厚生の一環である慶弔休暇も含まれ、業務の内容や責任の程度が同一である場合には、原則として同様の取り扱いが求められるとされています。

ただし、慶弔休暇の支給義務は法律上明確に定められているものではなく、企業ごとの就業規則や労使協定により定められる任意の制度です。

そのため、雇用形態にかかわらず一律に適用されるものではなく、各社の判断や制度設計により取り扱いが大きく異なります。

具体的な取扱いについては、所属先の就業規則または雇用契約書をご確認ください。

※参考:厚生労働省.「同一労働同一賃金ガイドライン」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html ,(参照2025-04-01).

2-3 対象外になることもある

親族が逝去したとしても、慶弔休暇の対象とならないケースがあります。例えば3親等以上離れている親族の葬儀などがこれに該当します。もちろん3親等以上離れている場合でも、慶弔休暇の対象となるケースもあるので、自身で判断せず就業規則をよく確認しましょう。

反対に0親等(配偶者)以外で喪主になる場合や、遠方での葬儀に参列する場合は、追加の休暇を認めているケースもありますので、規則の確認が必要です。

また慶弔休暇が有給扱いになるかどうかも企業によって異なります。自身のケースが慶弔休暇の対象となるかだけではなく、有給扱い・無給扱いかも確かめておくと良いでしょう。

3 慶弔見舞金とは?

また慶弔休暇が有給扱いになるかどうかも企業によって異なります。自身のケースが慶弔休暇の対象となるかだけではなく、有給扱い・無給扱いかも確かめておくと良いでしょう。

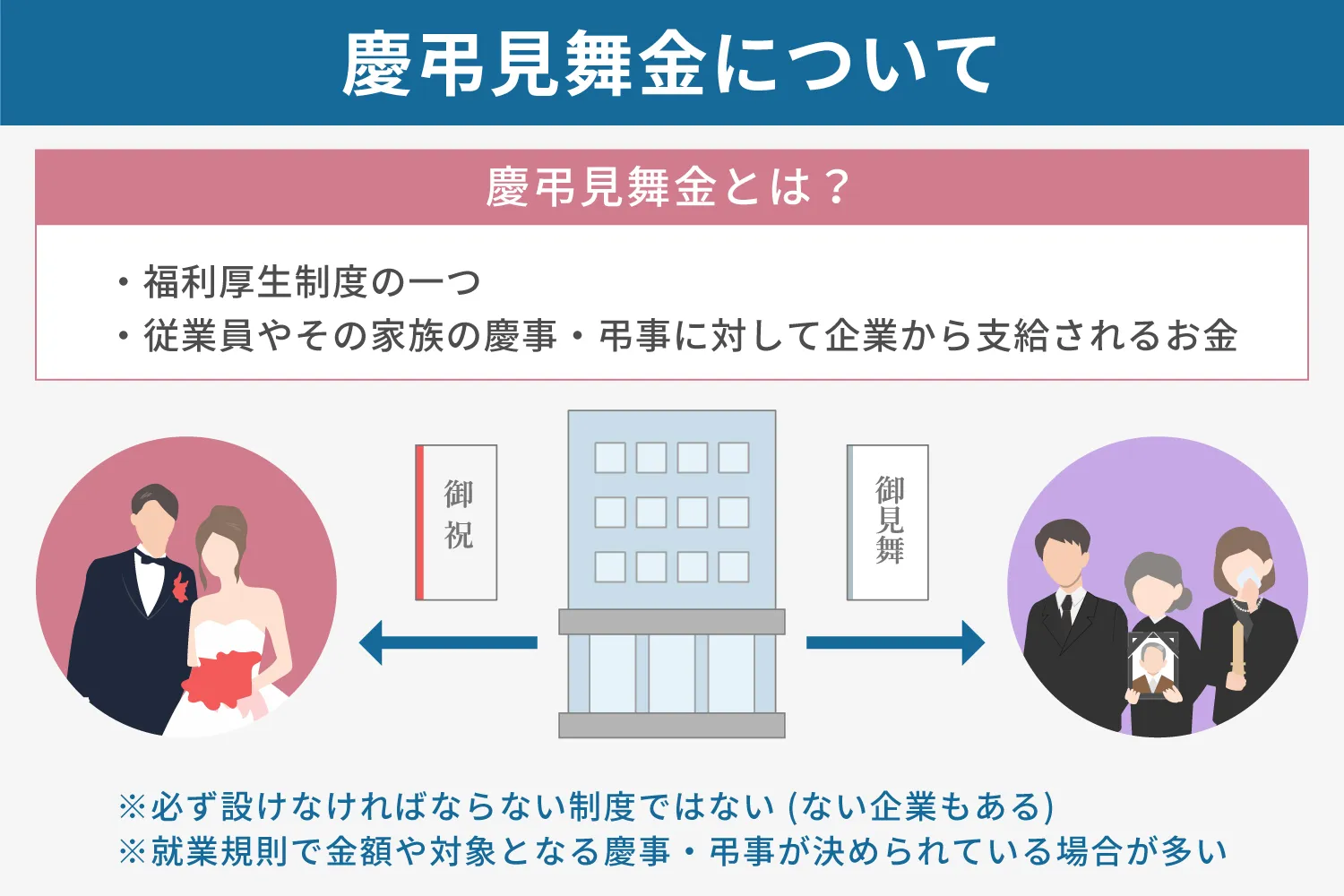

3-1 慶弔見舞金とは

慶弔見舞金とは、従業員やその家族に慶事・弔事が起こった際に、企業から支給されるお金のことで、福利厚生制度の一つとされています。

必ずしも設けなければならない制度ではないため、慶弔見舞金制度がない企業もあります。自身の会社にあるかどうかは、就業規則を確認してください。

支払金額や支払いのタイミングに、従業員間で差があるとトラブルを招く恐れがあるため、就業規則において金額や対象となる慶事・弔事があらかじめ決められていることが一般的です。

3-2 弔慰金との違い

弔慰金(ちょういきん)とは、従業員もしくはその家族が亡くなった際に企業や団体から支給されるお見舞金のことです。家族が亡くなると、金銭的な負担が増えることから、少しでも支えになればという意味合いがあります。

弔慰金の有無や相場は企業によって異なりますが、およそ1万〜10万円であることがほとんどです。金額は勤続年数や故人の死亡理由(業務上の理由かどうか)によって決められます。こちらも企業によって基準が異なるので、気になる方は確認しておきましょう。

また災害などで亡くなられた場合は、国や地方自治体から弔慰金が支払われることもあるので、該当する方は手続きなどを忘れないようにしてください。

3-3 香典との違い

弔慰金と似た意味の言葉に「香典(こうでん)」があります。香典はもともと香や花、供物を供えて故人を弔うものでしたが、現在は現金を包むのが一般的です。

香典も遺族の経済的な負担を軽減するために渡すお金で、大きな違いは個人から支払われる点です。

弔慰金は企業や団体、国などから支払われるのに対し、香典は個人から遺族へ渡されます。また、渡すタイミングも異なります。香典は葬儀当日に手渡しで渡されることが多い一方、弔慰金は葬儀や告別式後の遺族が落ち着いた頃に支払われることが一般的です。

4 慶弔休暇を申請する方法

最後に慶弔休暇は、どのように申請するのかを解説します。今後、慶弔休暇を取るタイミングがあれば、ぜひ参考にしてください。

4-1 書類の準備をする

慶弔休暇を取得するためには、基本的には慶弔休暇申請書が必要です。企業によって記載事項は異なりますが、申請者名・申請理由・希望日数・連絡先などを記入することがあります。また会葬礼状や死亡診断書、火葬許可証の提出が求められる場合もあるので、必要書類は事前に確認しておくと安心です。

弔事のときは後日申請するケースもありますが、慶事は事前に予定が分かっていることが多いため、早めに申請しておきましょう。休暇中の仕事の引継ぎなども、事前に済ませておくと良いかもしれません。

また慶弔休暇を取った後は、業務フォローをしてくれた上司や同僚、後輩などにきちんとお礼を伝えるのがマナーです。

4-2 申請する際の流れ

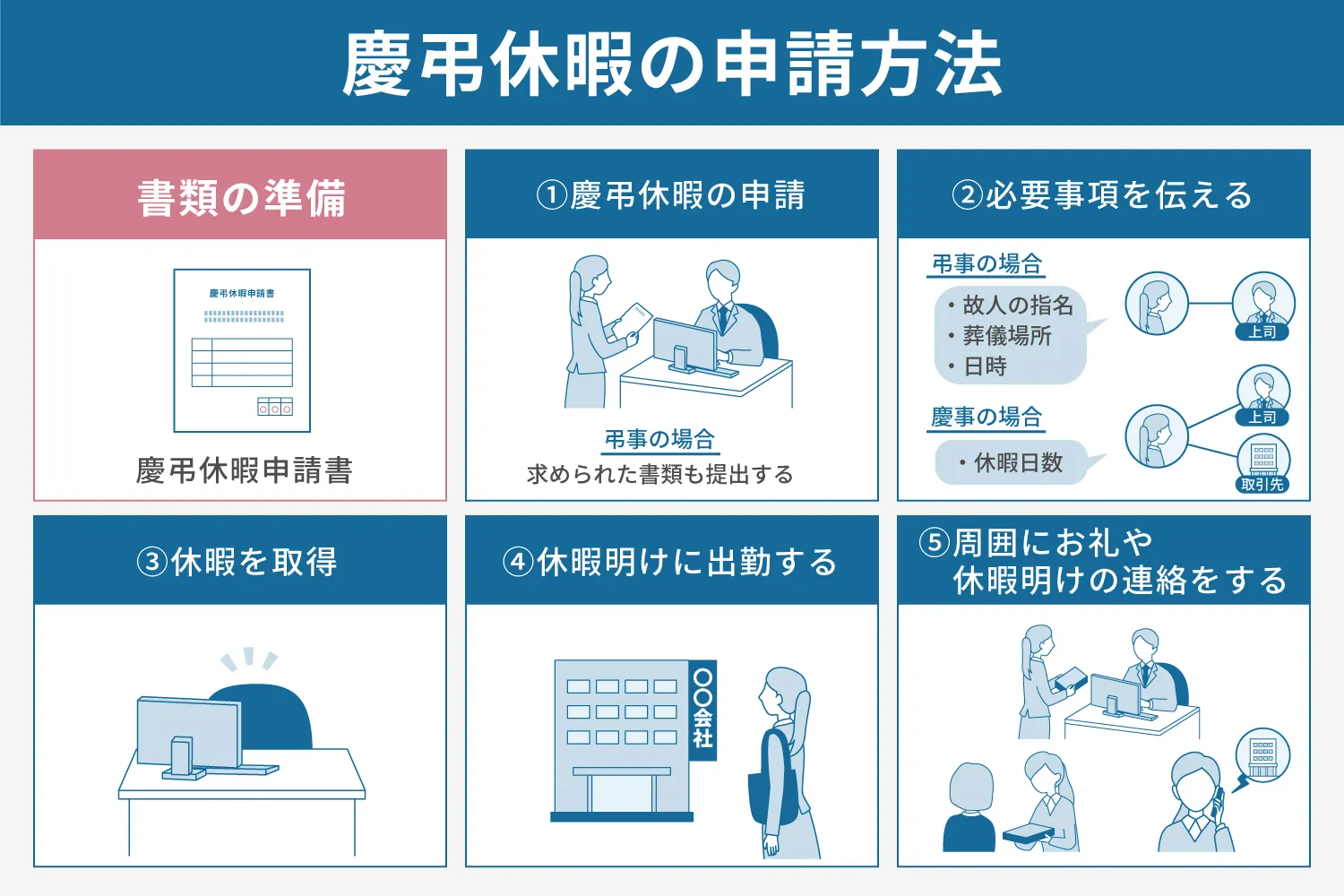

慶弔休暇の申請の流れを以下にまとめました。企業によって細かな申請の流れは異なるため、目安として参考にしてください。

- 1.慶弔休暇を申請する(弔事の場合は、求められた書類も提出する)

- 2.弔事の場合、故人の氏名や葬儀場所、日時などを伝える。慶事の場合、上司や取引先に休暇日数を伝える

- 3.休暇を取得する

- 4.休暇明けに出勤する

- 5.休暇中にサポートしてくれた上司や同僚、後輩などにお礼をする。取引先にも休暇から明けた旨を伝える

どのような事情であれ仕事を休むことになるので、休暇明けも気持ちよく仕事ができるよう、早めの申請やサポートのお礼はきちんとしておきましょう。

5 まとめ:慶弔休暇を取得する前に確認しよう

慶弔とは、慶事と弔事をまとめて指す言葉で、プライベートと仕事どちらの出来事でも該当します。企業によりますが、慶弔休暇を取得できることもあり、出来事の種類によって休暇日数が異なるので注意しましょう。不要なトラブルを防ぐためにも、慶弔休暇を取得する前に、就業規則などをしっかり確認してください。

また、もしもの弔事には、信頼できる葬儀社のサポートが、大きな助けとなるでしょう。東京・神奈川エリアにある「くらしの友」では、家族葬・一般葬・一日葬など、さまざまな葬儀プランをご提案しています。